Notre-Dame-sous-Terre : le sanctuaire retrouvé

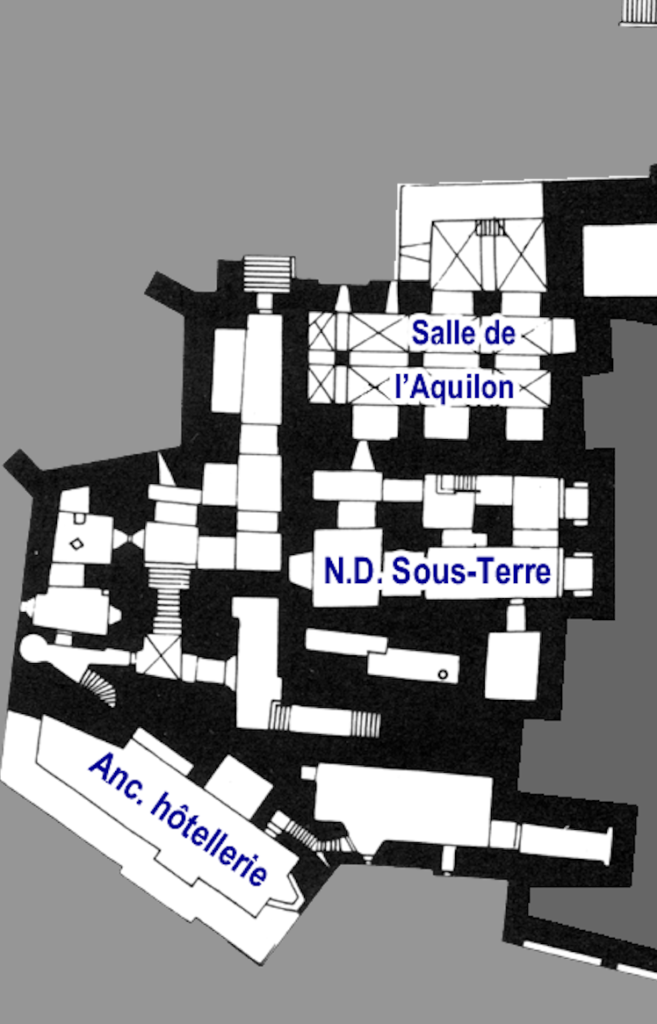

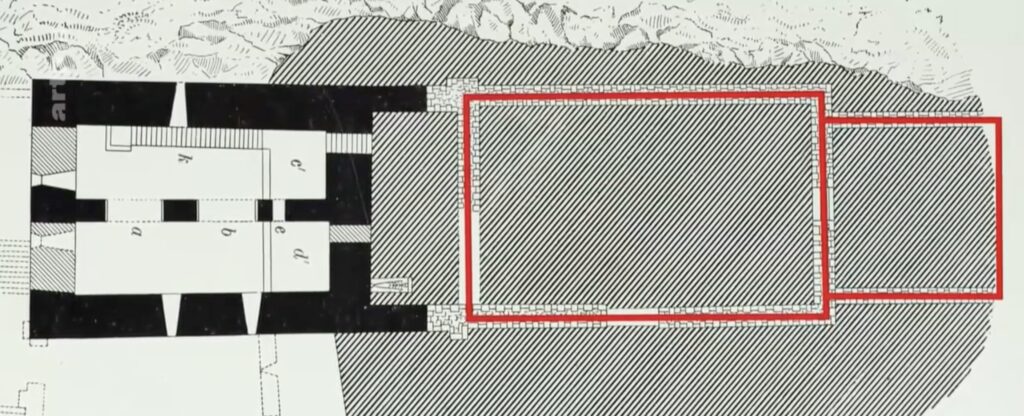

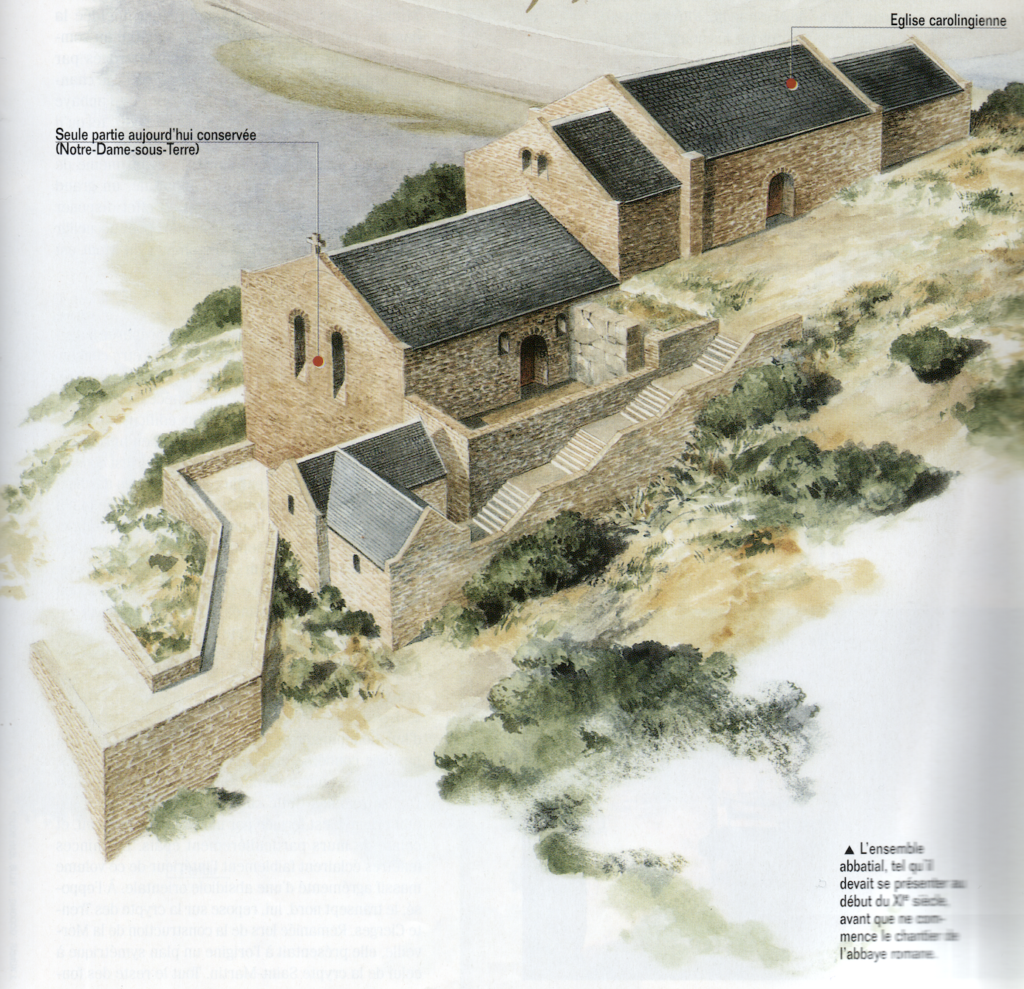

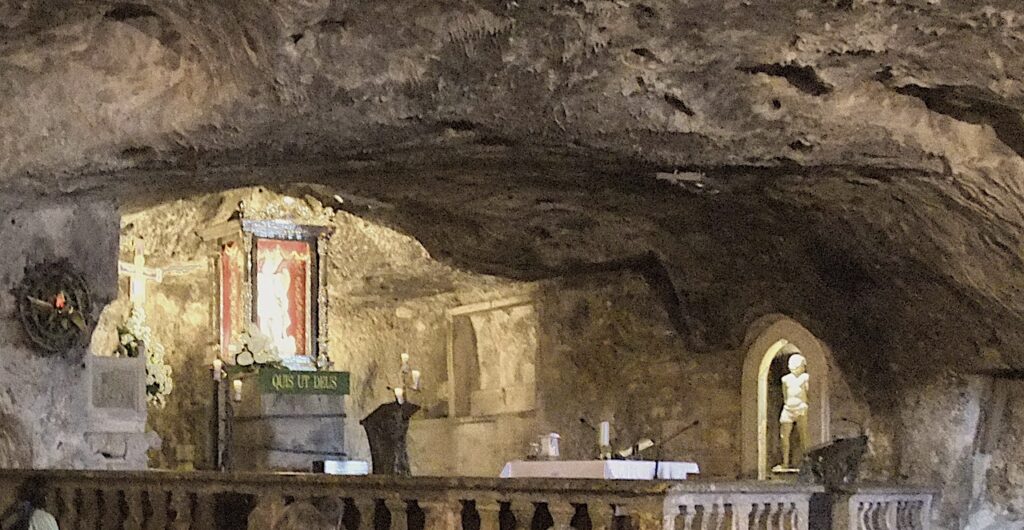

Notre-Dame-sous-Terre est la partie la plus ancienne de l’abbaye, probablement édifiée au Xe siècle (après 966 ?) peut-être à la suite de la fondation de l’abbaye par le duc Richard Ier (965-966) : l’architecture est préromane. La salle est voûtée en berceau, longue de 13 m et large de 11 m (ou 12 m x 9 m selon d’autres sources), divisée en deux nefs jumelles par un mur médian percé de deux grandes arcades (peut-être, pour partie, un ajout du XIe siècle pour supporter la nef de l’abbaye romane). Un sentier permettait l’accès via le flanc nord du rocher, et un escalier, au sud, orienté vers ouest-est, permettait d’atteindre le sommet du Mont.

.

L’église abbatiale primitive – qui est signalée dans ce documentaire – aurait été détruite entre 991 et 1001 par un incendie.

Dès 1023, un nouveau programme de construction est engagé : celui de l’abbatiale romane, beaucoup plus grande, et surtout plus longue que l’édifice du Xe siècle. Notre-Dame-sous-Terre va ainsi se retrouver à l’aplomb des 3 travées occidentales (aujourd’hui disparues) de la nouvelle église.

L’édifice, selon Michel de Boüard (Journal des Savants, Janvier-Mars 1961, pp. 10-27) est mentionné par Dom Jean Huynes dans la première moitié du XVIIe siècle, comme étant encore un « lieu de dévotion » visité par les pèlerins. Mais en 1780, après l’incendie de 1776, l’abbatiale est amputée de ses trois premières travées occidentales et une nouvelle façade est édifiée à l’aplomb des deux absidioles de l’église préromane. Un mur épais est élevé pour la soutenir au niveau du double chevet de l’église sous terre, faisant disparaître cette partie essentielle du lieu. Quelques années plus tard, en 1791, les derniers moines bénédictins quittent le Mont et Notre-Dame-sous-Terre est oubliée.

En 1907-1908, Paul Gout, architecte en chef du Mont Saint-Michel, qui vient de redécouvrir le lieu, est intrigué par cette église souterraine et il formule l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de l’abbatiale carolingienne (même si l’abbaye, stricto sensu, n’est fondée qu’en 965-966). Le déblaiement du mur de soutènement du XVIIIe s. (dont la fonction est compensée par la pose de deux poutres de béton précontraint) et la restauration sont achevés en 1959-1961 par Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef des Monuments nationaux.

Dans les conclusions de son article, Michel de Boüard propose le scénario suivant :

* un premier sanctuaire circulaire construit au VIIIe s. sur l’emplacement de Notre-Dame-sous-Terre (accolé au flanc ouest du rocher).

* une église (Notre-Dame-sous-Terre, dans un premier état plus petit que l’édifice actuel, probablement rallongé vers l’ouest ensuite) construite au début du Xe s.

* la construction d’une première église abbatiale bénédictine (après 966 et avant l’an Mil) sur la plate-forme supérieure, reléguant Notre-Dame-sous-Terre au rang de « sanctuaire inférieur », sans doute destiné aux pèlerins.

Ce à quoi j’ajouterai que l’orientation de l’abbatiale romane que nous connaissons reprend celle de Notre-Dame-sous -Terre qui reprenait elle-même, probablement, l’orientation fournie par l’ouverture du premier sanctuaire circulaire dont il ne subsiste rien, malheureusement.

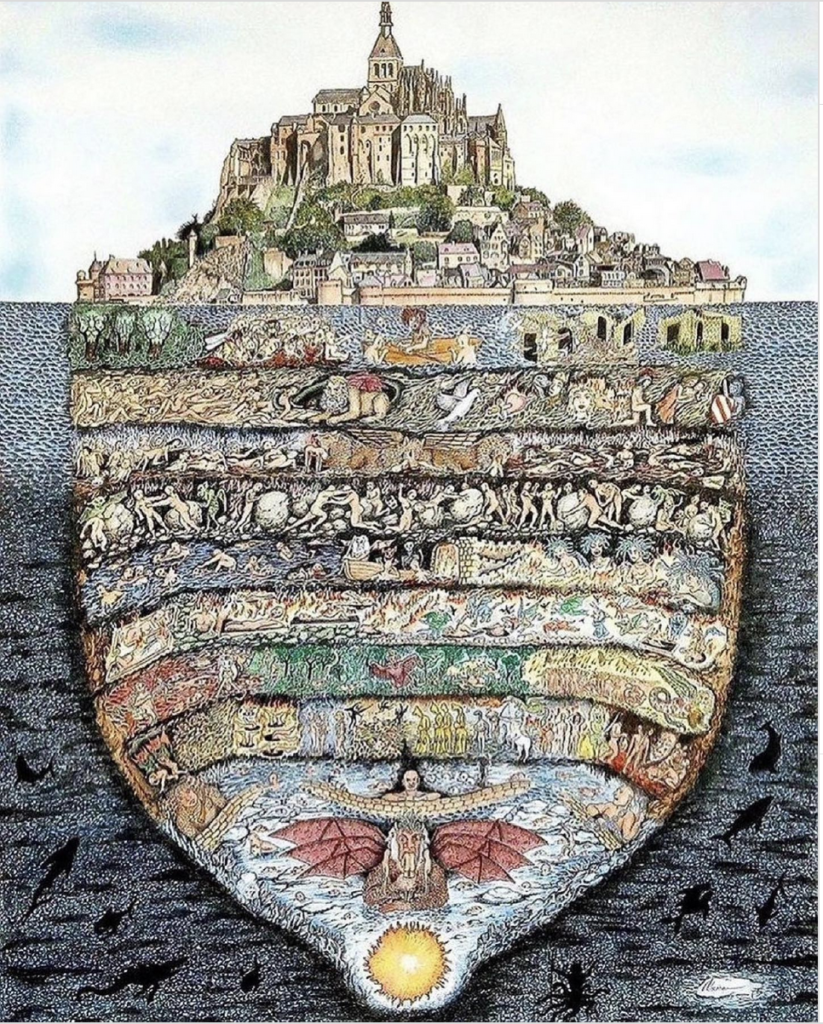

Un dragon trop humain ?

Michel triomphe, mais de qui, mais de quoi ?

Il y a au moins deux ambiguïtés, ou deux incertitudes : dragon ou ange déchu, mise à mort ou terrassement ? L’iconographie peut-elle nous permettre de trancher ? Voire de comprendre que la question est ailleurs ?

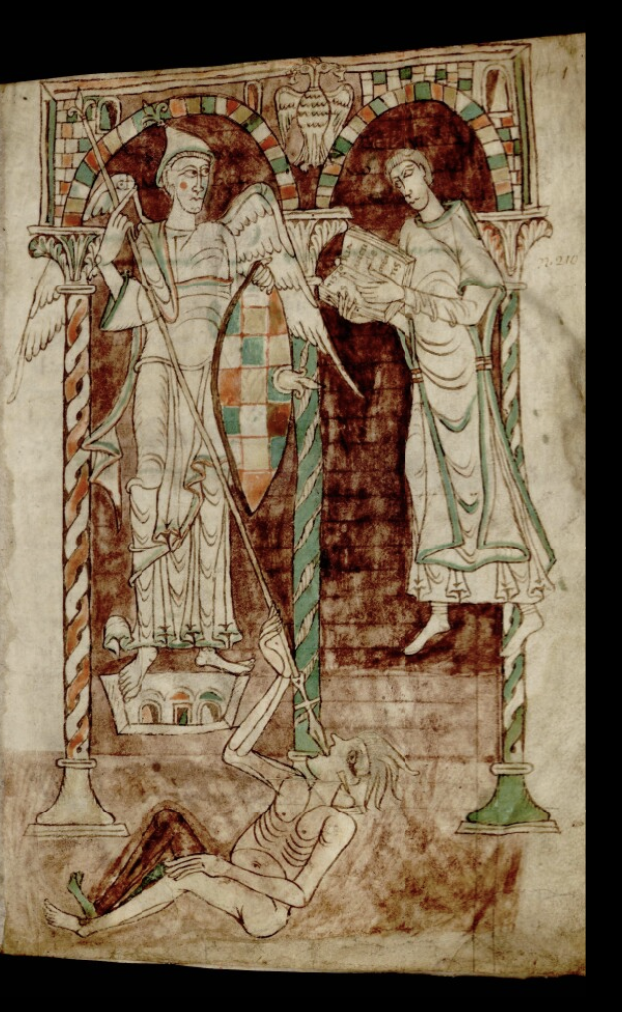

Une des plus anciennes représentations du combat de l’archange se trouve dans un manuscrit du Mont Saint-Michel (ms 50, feuillet 1 / recto, conservé au Scriptorial d’Avranches) : elle est étonnante.

Notice de la Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel :

« Dans cette enluminure pleine page vraisemblablement exécutée autour de l’an Mil, le Mal est représenté par un homme nu aux cheveux hirsutes (hérétique ? démon ?) et non par un dragon, ce qui est inhabituel dans les illustrations contemporaines. À droite, la scène de dédicace montre le moine Gelduin offrant le livre des Reconnaissances de saint Clément à l’archange saint Michel »

Cependant l’attitude du « démon » pose question. Il semble s’introduire lui-même la lance dans la gorge tandis que Michel, assez peu concerné par ce combat, tourne les yeux vers le moine Gelduin, comme si son livre importait plus que l’issue du combat, ou peut-être comme si ce livre en était la clé ? Faisons alors l’hypothèse que le contenu du manuscrit (Les Recognitiones de saint Clément) peut nous aider à comprendre l’enjeu de ce moment.

Les Recognitiones sont une forme de roman : le roman d’apprentissage. C’est l’histoire d’un jeune romain, Clément, qui entend parler de la « bonne nouvelle » qui se propage en terre juive. Il s’y rend et y rencontre Pierre dont il suit l’enseignement. Durant son périple, il retrouve des membres de sa propre famille qu’il croyait disparus. Un ajout dans la version grecque nous fait comprendre qu’il finira par succéder à Pierre comme évêque de Rome. Mais quel rapport avec Michel ?

Le rapport est établi par l’enluminure. Mais qu’en comprenons-nous ? D’après la littérature montoise ou la littérature michaélique, le lien est ténu. Les spécialistes de ce texte parlent du « roman pseudo-clémentin ». En fait la question de Clément est secondaire. Il n’est pas l’auteur de ce texte. Ce qui intéresse les chercheurs, c’est le contenu théologique du texte et surtout son élaboration. Il a été écrit au IIe siècle, en Syrie, donc dans les premiers temps du christianisme, avant la christianisation de l’Empire romain (IVe siècle). De nombreux éléments du récit prouvent que les rédacteurs étaient juifs et s’inspiraient d’une tradition orale araméenne, la langue de Jésus, et des premières communautés chrétiennes de Syrie. Clément, un romain, vient en Judée puiser à la source de la vraie croyance. L’idée générale du récit est de montrer un Pierre proche de Jacques et de dénigrer Paul qui apparaît – avant sa conversion – sous l’appellation de « l’homme ennemi ». C’est pourquoi la présence au Mont de ce manuscrit, et plus encore la validation de son contenu par l’archange, a de quoi surprendre (nous sommes dans une grande abbaye bénédictine).

Le roman raconte en creux l’histoire de la formation de l’Église de Jérusalem sous l’autorité de Jacques, frère de Jésus – Jacques qui est placé au dessus de Pierre parce que désigné par Jésus lui-même et qui lutte à la fois contre les juifs du Temple, qui rejettent le message de Jésus, et contre Paul qui veut s’affranchir du judaïsme. Jésus y est présenté comme le Vrai Prophète annoncé par Moïse. Un homme inspiré par le Christ éternel, qui ne vient pas pour réparer (racheter les péchés des hommes) mais pour préparer le moment du dévoilement (l’Apocalypse). C’est dans cette perspective du jugement qu’intervient le thème du libre-arbitre. Ainsi le moment de l’Apocalypse serait moins celui d’un combat global (celui des forces du bien contre les forces du mal), qu’un combat individuel, intime et personnel entre deux options radicales : choisir d’aller vers Dieu ou prétendre s’en affranchir ?

Alors on pourrait voir dans la figure du bas non pas l’évocation du Mal combattu par l’archange (une allégorie, donc) mais la possibilité pour chaque individu (c’est-à-dire nous : cette créature en fâcheuse posture au bas de la scène) de faire, lorsqu’il en est encore temps (donc avant sa mort – à l’image de Clément) le choix de Dieu : se saisir de l’opportunité offerte par la lance de Michel – qu’on peut interpréter ici comme l’outil de la purgation des péchés. En d’autres termes : faire le choix de Dieu, accepter en soi ce soin de l’âme – une « psychothérapie » michaélique en quelque sorte – à forte teneur initiatique (1) probablement, mais ceci est une autre histoire…

(1) Joseph Turmel, prêtre breton, théologien, interdit de publication par la Congrégation de l’Index en 1902 et excommunié en 1930, a publié en 1933 sous le pseudonyme d’Auguste Siouville une traduction française des Homélies (version grecque des Recognitiones latines) avec une introduction où il propose l’hypothèse d’une influence déterminante de ce texte sur la définition de la doctrine islamique : monothéisme intégral, rôle majeur du Vrai Prophète et transcendance absolue de Dieu. A quoi s’ajoute, au delà de la vision de Jésus comme avant-dernier prophète, la conception du djihad comme combat intérieur. En arabe, ce terme signifie « abnégation », « effort », « lutte ». Ainsi, le djihad peut être défini, dans l’une de ses dimensions, comme un « effort dans le chemin de Dieu ». Selon Averroès, le djihad « par le cœur » invite chaque fidèle à « combattre (en son âme) afin de s’améliorer ou d’améliorer la société » .

Michel psychostase

La pesée des âmes.

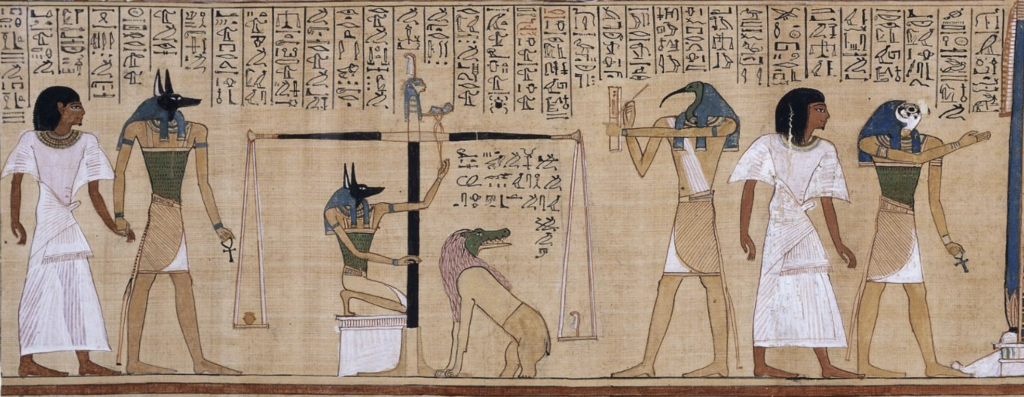

C’est une des scènes-clés des représentations du Jugement dernier : la pesée des âmes (en fait la pesée des actions, bonnes ou mauvaises, du ou des défunts). Elle est effectuée par l’archange Michel, chef de la milice céleste – donc juge en plus de chef des armées. Le thème est un emprunt probable à l’Égypte.

Probablement via Byzance (première occurrence à Kastoria, en Macédoine, au début du Xe siècle, et une autre, à la même époque, sur la Haute Croix de Muiredach (monastère de Monasterboice), en Irlande).

La scène, qui n’est pas mentionnée dans les textes bibliques, est reprise ensuite dans l’art roman (tympans des églises de Sainte-Foy de Conques, Saint-Lazare d’Autun et de Vézelay) et surtout dans l’art gothique où elle connaît son apogée, avant de disparaître à l’époque de la Renaissance et de la Réforme protestante (l’idée de pouvoir accéder au Paradis avec un bilan certes positif mais non exempt de péchés commençait à poser problème aux puristes).

Cette fonction d’ange psychostase semble absente de la tradition montoise. Mais elle nous rappelle le lien de Michel avec le texte de l‘Apocalypse, c’est à dire la fonction de dévoilement : il est l’ange ordonnateur de la vérité définitive, le moment de la fin du temps, qui départage néant et éternité.

Gargantua et les 3 rochers de la baie

Gargantua, avant de devenir le personnage central de l’œuvre de Rabelais, était une figure de la culture populaire et du folklore de la Renaissance : figure du bon géant qui ordonne le chaos.

Le lien du géant avec l’archange Michel semble se limiter à la toponymie : il s’agit du Mont Gargan qui signale un lieu dédié au culte de l’archange. C’est le cas par exemple à Rouen, sur l’actuelle Côte Sainte-Catherine, où un prieuré Saint-Michel (aujourd’hui ruiné) est attesté en 996 (confirmation faite par le duc de Normandie Richard II d’une donation plus ancienne (VIIe siècle) faite par l’abbaye de Saint-Ouen). Ce culte de l’archange est sans doute à l’origine de la dénomination de Mont Gargan attribuée (au XVIIIe siècle) à l’espace escarpé qui y mène. C’est donc une toponymie sans rapport avec un passage en ce lieu du géant légendaire.

http://www.rouen-histoire.com/Eglises_Rouen/St-Michel_Mt-Gargan.htm

La thèse émise au XIXe siècle (Henri Gaidoz, 1868) d’un lien avec un Gargan, dieu celte, fils de Belenos et de Belisama (d’où dériverait le toponyme Tombelaine) est aujourd’hui écartée. Quant au culte rendu à Belenos sur le Mont Tombe avant sa christianisation, il semble également relever de la légende.

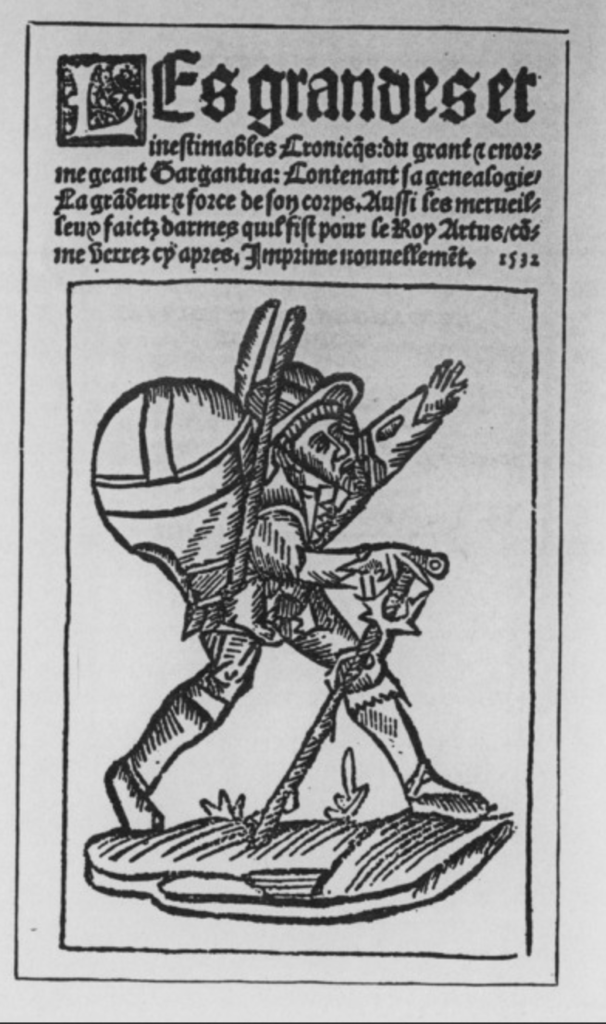

Le lien avec le site du Mont Saint-Michel est par contre avéré dans les Chroniques gargantuines (un ensemble constitué de trois textes (1532): Les Croniques admirables du puissant Roy Gargantua, Le Vroy Gargantua et Les grandes et inestimables Croniques du grant et enorme geant Gargantua) : une version parodique des romans de chevalerie.

Résumé (Wikipédia, article Gargantua (géant) :

Merlin, pour protéger le roi Artus contre les ennemis qu’il aura, forge sur une montagne d’Orient Grantgosier et Galemelle, le père et la mère de Gargantua, avec des ossements de baleine et en utilisant respectivement du sang de Lancelot et des rognures d’ongles de Guenièvre. Il crée ensuite une grand jument pour porter les deux. Galemelle et Grant Gosier engendrent Gargantua, que Merlin leur commande d’envoyer à la cour du roi quand il aura sept ans, en suivant la jument qui connaîtra le chemin.

À sept ans, ses parents l’emmènent vers la cour du roi Artus en emportant deux rochers. Ils se reposent au bord de mer avant de passer en Grande-Bretagne. Les paysans bretons curieux viennent et attaquent les provisions des géants. Grant Gosier les voit et les menace ; ils l’apaisent avec deux mille vaches. Pour mettre leurs affaires à l’abri des voleurs, les géants déposent leurs rochers et créent le mont Saint-Michel et Tombelaine. La fièvre les prend et ils meurent.

Dans des reprises à l’origine incertaine, Gargantua est dérangé par la présence de trois cailloux dans une de ses bottes et il s’en débarrasse en la secouant au dessus de la baie, créant ainsi le Mont Dol, le Mont Tombe (mont Saint-Michel) et Tombelaine.

À retenir :

>> la mention de Merlin et du roi Arthur : assez prévisible dans une parodie du XVIe siècle (Renaissance) des romans de chevalerie (emblématiques d’un « Moyen-Âge » – en fait le XIIe siècle – dévalorisé).

>> le voyage vers l’ouest depuis une montagne d’Orient (assimilée à la naissance, aux origines, au culte d’Apollon) jusqu’à la baie d’Occident (soleil couchant, horizon eschatologique, lieu du dévoilement – apocalypse). Intéressant car cela souligne une similitude avec les origines de Michel, lui aussi venu d’Orient et souvent lié à la montagne, les hauteurs, les lieux escarpés, perchés.

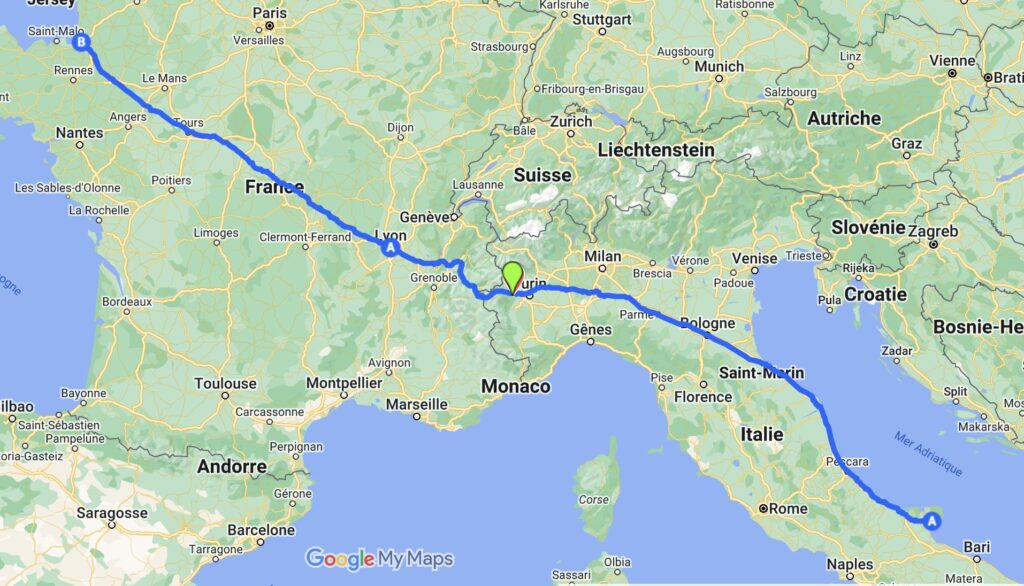

L’axe michaélique en Occident

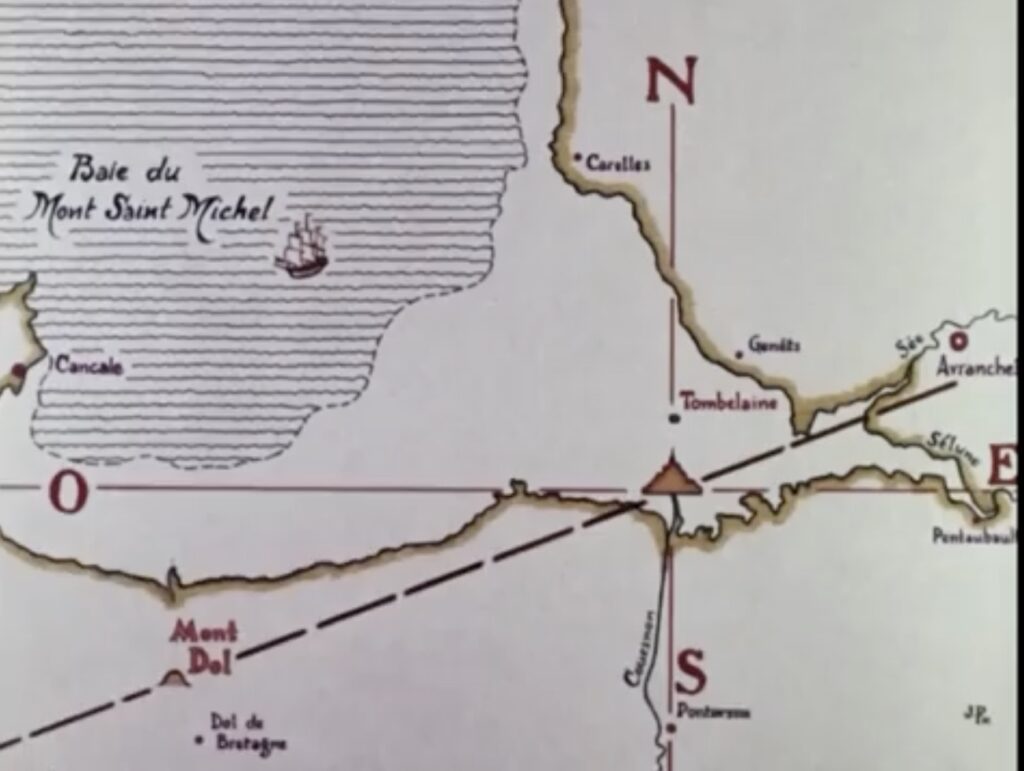

Cet axe regroupe 5 des 7 sites de l’axe connu sous le nom d’ « épée de saint Michel »

https://www.la-croix.com/Religion/mont-saint-michel-millenaire-sanctuaires

https://fr.aleteia.org/2017/05/26/7-sanctuaires-dedies-a-saint-michel-archange-unis-par-un-fil-direct/

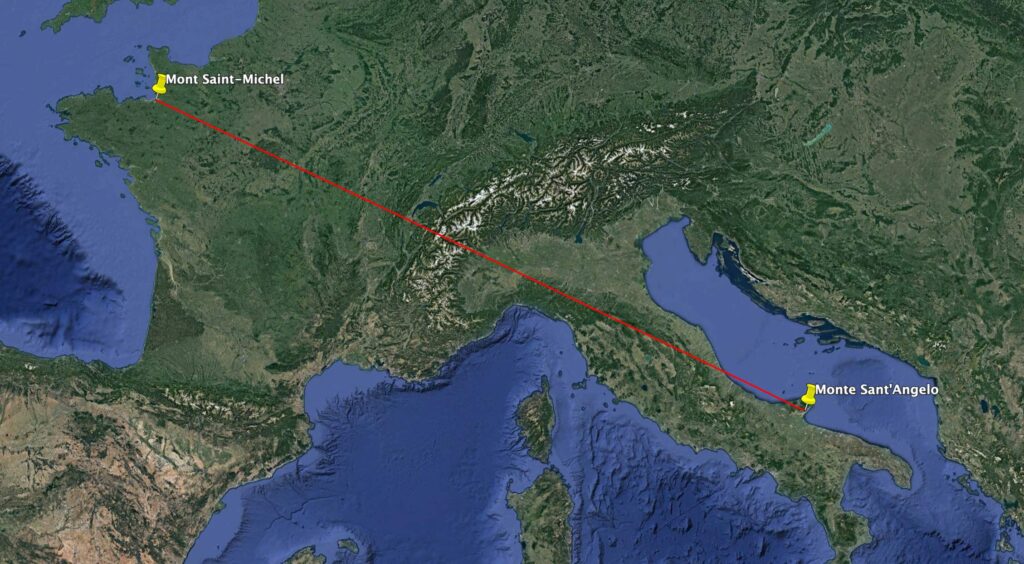

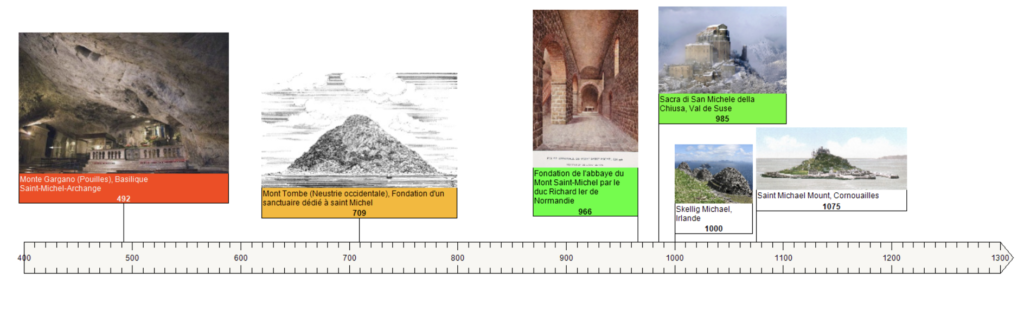

Le premier sanctuaire dédié à l’archange Michel en Occident est celui du Mont Gargan en Italie. Le culte de saint Michel est de tradition byzantine et il est vénéré au Mont Gargan depuis le milieu du Ve siècle, c’est-à-dire lorsque s’effondre l’Empire romain d’Occident. Le lien le plus célèbre et le plus explicite est celui qui lie le Mont Gargan au Mont Saint-Michel en Normandie, que la tradition situe au début du VIIIe siècle (708-709). D’un point de vue historique, c’est l’origine de l’axe michaélique en Occident, illustré par le périple (708-709) des « envoyés mandatés par Aubert » (Revelatio, VI).

Car, toujours selon le texte de la Revelatio (V et VI), « l’évêque Aubert, ne cessait de se tourmenter en constatant qu’il ne disposait pas de reliques du saint archange, le bienheureux Michel l’engagea à envoyer sans délai des frères au lieu où l’on honore avec vénération le souvenir du très saint archange sur le Mont Gargan et à accueillir avec une reconnaissance extrême les marques de bénédiction qu’ils rapporteraient sous son patronage.

Cependant les envoyés mandatés par Aubert arrivent à destination ; accueillis avec la plus grande bienveillance par l’abbé du lieu (…) ils font connaître (…) les raisons de leur venue (…). Après quoi, on retira avec la vénération qui convenait des reliques de l’endroit où le bienheureux archange avait chargé les fidèles de célébrer le souvenir de sa personne, à savoir un morceau du petit manteau rouge que l’archange avait déposé lui-même au Mont Gargan sur l’autel qu’il avait dressé de ses propres mains ainsi qu’un fragment du marbre sur lequel il s’était tenu et qui conserve aujourd’hui encore en ce lieu les traces de son pied, l’abbé remit aux frères les gages de protection pour qu’ils fussent rapportés au lieu consacré, sous la condition expresse qu’un même lien de charité unît éternellement ceux qu’une même révélation angélique avait réunis. »

On peut évidemment s’étonner du grand empressement manifesté par un sanctuaire fondateur à se défaire de ses précieuses reliques au bénéfice d’un sanctuaire concurrent qui n’existe pas encore… Mais ce qui importe, c’est que le texte montois (rédigé probablement au IXe siècle) revendique sa filiation avec le Mont Gargan. Et comme il suffit de 2 points pour tracer une droite, le fait est que nous l’avons. Elle est orientée du SE vers le NO, cap 300°, ce qui correspond à la position du soleil couchant au moment du solstice d’été (21 juin). : fête de la Saint-Jean et non de la Saint-Michel…

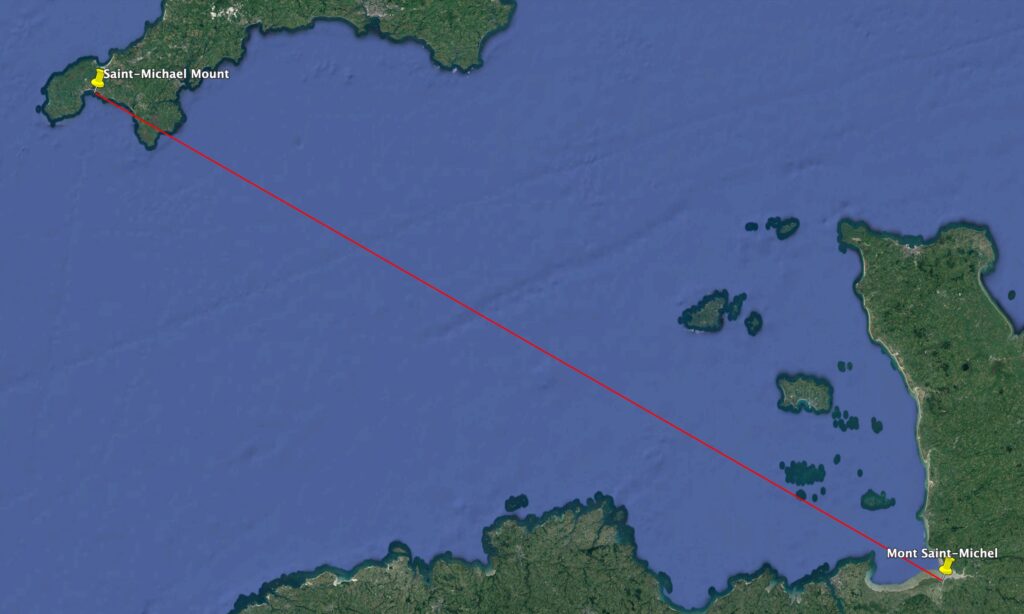

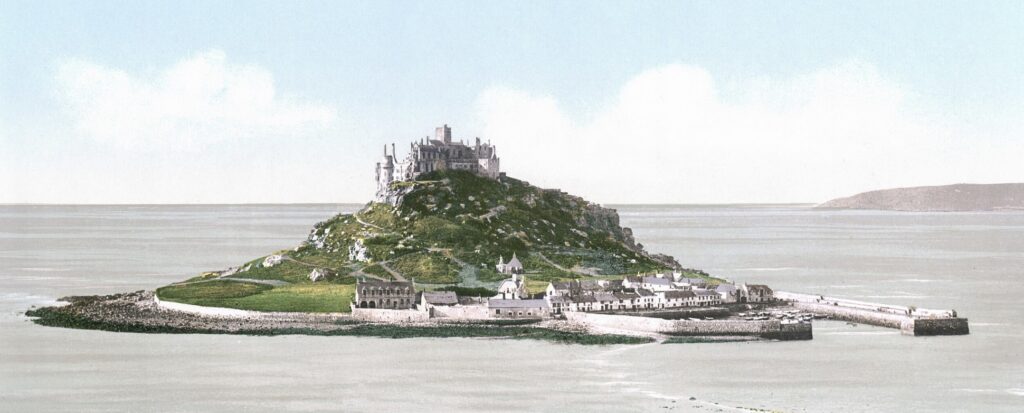

Le Saint Michael’s Mount en Cornouailles est un troisième jalon intéressant. Sans preuves archéologiques avérées, « on rapporte qu’un monastère celtique (dédié à saint Michel) se serait développé sur le rocher du VIIIe au XIe siècle » (Wikipédia) : une chronologie compatible avec celle du Mont Saint-Michel avant ou à l’aube de la Normandie. Pour la suite, c’est une histoire normande : île offerte aux moines bénédictins du Mont Saint-Michel au XIe siècle par le roi d’Angleterre Édouard le Confesseur (1042-1066) pour que les moines y construisent une abbaye. Ou bien donnée à l’abbaye normande par Robert de Mortain, demi-frère du roi d’Angleterre Guillaume le Conquérant, quelques années plus tard. Et en 1135, l’abbé Bernard du Bec du Mont Saint-Michel en Normandie y fit construire l’église actuelle et le prieuré.

Là encore une connexion avérée et explicite d’un point de vue factuel et historique, mais rien sur l’étrangeté de l’alignement de ce 3e point sur la droite formée par les 2 premiers. Même si l’on devine que les marins, longtemps avant l’invention de la boussole et de l’astrolabe nautique, savaient par d’autres moyens tracer une route pour atteindre un point sur la terre. Autre étrangeté ou coïncidence amusante : cet axe est comme gravé dans la pierre sur le Mont lui-même. Avec les moyens actuels de la cartographie numérique (en l’occurrence Google Earth), il est assez simple de vérifier que l’axe michaélique se retrouve dans l’axe correspondant à la ligne tracée par les 2 points suivants : le point marquant le centre du porche de l’ancienne abbaye romane et le point de la chapelle d’Aubert. En d’autres termes, la ligne passant par l’ancienne entrée de l’abbatiale romane (détruite à la suite de l’incendie de 1776) et la chapelle Aubert située en contrebas mènera directement le navigateur à Saint Michael’s Mount en Cornouailles. Étonnant, non ?

Le 4e point vers le NO est éperon rocheux situé au large des côtes sud-ouest de l’Irlande : Skellig Michael (péninsule d’Iveragh, comté de Kerry, Munster). Une première installation de moines possible au VIe siècle. Site abandonné au XIIIe siècle. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996 sous le nom Skellig Michael : un nom qui apparaît en 1044 dans un texte intégré au recueil Annales du royaume d’Irlande. Un édifice roman (XIIe siècle) cité par Giraud de Barri dans sa Topographia Hibernica (1188). Concernant les édifices antérieurs (fin du VIIIe siècle ?), ils présentent une particularité intéressante qui rappelle des données architecturales fournies dans la Revelatio pour décrire la forme du 1er sanctuaire édifié sur le Mont au VIIIe siècle : « (Aubert) apprit par des réponses (de l’ange) qu’il devait prendre pour mesure de la construction l’espace circulaire qu’il verrait piétiné par le taureau (…). Il fit donc construire un édifice qui (…) présentait une forme circulaire à la manière d’une grotte . »

Revelatio, IV-2 et V-1.

Un 5e point est également lié à cet axe, à la fois par sa dédicace et par son époque : la Sacra di San Michele (abbaye Saint-Michel-de-la-Cluse) près de Turin, située à mi-chemin entre le Mont Gargan et le Mont Saint-Michel en Normandie. L’abbaye est fondée vers 985, soit une vingtaine d’années après la fondation de l’abbaye bénédictine normande (965-966) et elle se situe sur un passage emprunté depuis l’Antiquité pour relier la plaine du Pô à la vallée du Rhône :

En résumé :

- Une origine en Occident : le Mont Gargan à la fin de l’Antiquité (fin du Ve siècle)

- Une extension occidentale à partir du VIIIe siècle : le Mont Saint-Michel

- Une consolidation « bénédictine » fin Xe – début XIe siècle.

- Une orientation SE-NO (environ cap 300°) qui peut être liée au solstice d’été (mais alors sans rapport avec l’archange Michel, mais assurément avec Apollon, qui n’est pas sans lien avec Michel… à suivre).

>> frise chrono :

Une mystérieuse carte préhistorique

… découverte au Mont-Saint-Michel – mai 2023

« Stefan Maeder est docteur en archéologie, diplômé de l’université Humboldt de Berlin et membre de l’Institut des paléosciences (FIPS) à l’université de Fribourg en Allemagne. Depuis près de vingt ans, il sillonne la planète à la recherche d’étranges rochers gravés que les préhistoriens appellent des pierres à cupules parce que nos lointains ancêtres y ont fait des trous évoquant la forme d’une ou de plusieurs petites coupes. Des réalisations humaines dont les plus anciennes remontent en Bretagne et en Normandie à au moins cinq millénaires avant J.-C., mais dont on peine encore aujourd’hui à cerner l’utilité. « Il en existe partout en Europe, souvent sur les cotes, mais on en trouve jusqu’au Japon où les mégalithes gravés sont plutôt liés à des contextes funéraires », dit-il. »

https://www.lepoint.fr/culture/une-my…

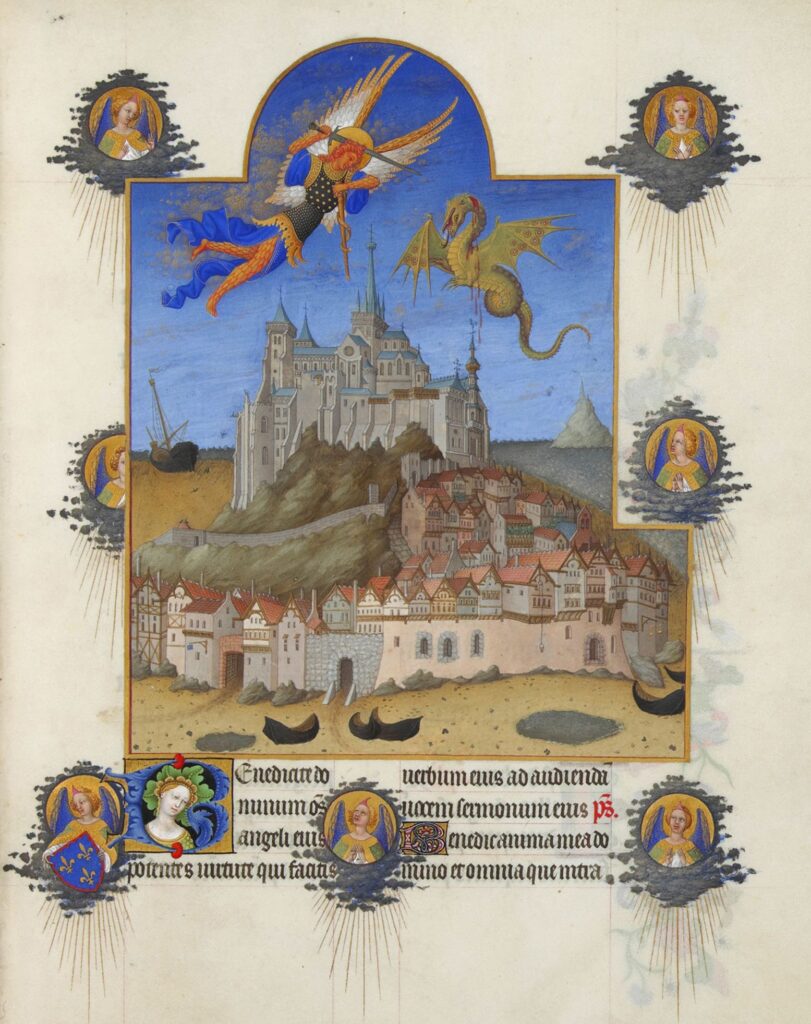

La plus représentée des représentations du Mont

Miniature tirée d’un livre d’heures commandé par le duc Jean Ier de Berry. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge (début du XVe siècle) et le Mont est un enjeu territorial important entre les Français et les Anglais : on voit en arrière-plan une île de Tombelaine étrangement pointue (évocation des fortifications anglaises ?). Le Mont, pour sa part, a résisté à toutes les tentatives d’invasions. Dans le contexte politique troublé des années 1410, le duc Jean de Berry a choisi le camp des Armagnacs qui se range en 1415 derrière le dauphin Charles (futur Charles VII).

Les Très Riches Heures du duc de Berry

« La Fête de l’archange : le Mont Saint-Michel »

folio 195 recto

par les frères Paul, Jean et Herman de Limbourg

Elle montre le combat entre l’Archange saint Michel et la bête de l’Apocalypse au dessus du Mont Saint-Michel, à marée basse. Sept anges entourent la miniature et observent la scène dans des médaillons entourés de nuages argentés. L’un d’entre eux, en bas à gauche, tient l’écu du duc de Berry/

entre 1411 et 1416

tempera sur velin

Musée Condé, château de Chantilly, Chantilly (Oise)