Les oies bernaches de la baie du Mont Saint-Michel

Ici, la Nature et l’Homme se sont alliés pour le meilleur ! Depuis plus de dix siècles le Mont Saint-Michel “envoûte” ceux qui l’approchent. Visiteurs d’un jour ou résidents de la baie, tous obéissent à la véritable maitresse des lieux : la marée !

Et la Révolution sauva les manuscrits…

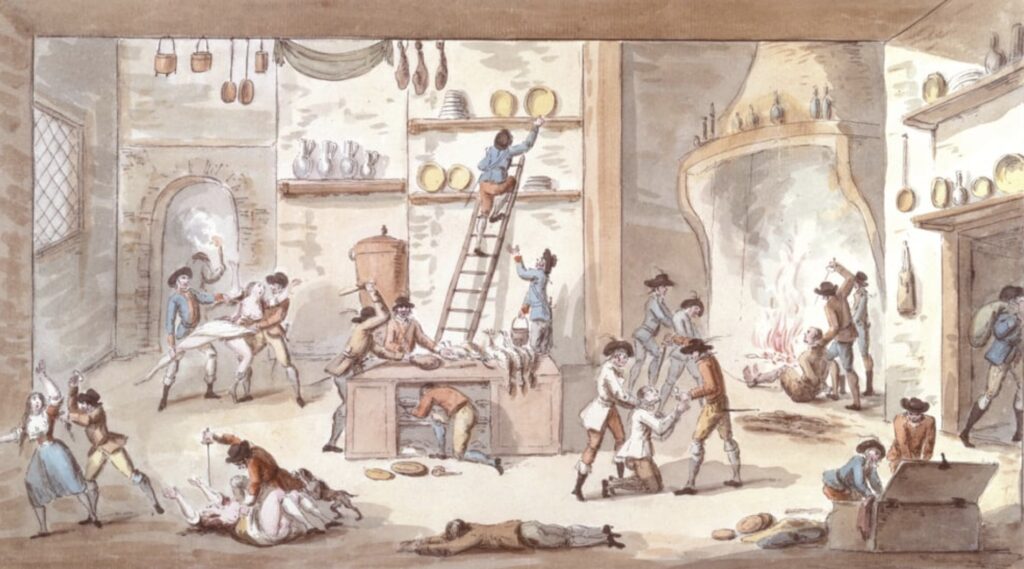

C’est un lieu commun de l’historiographie de la Révolution française que d’évoquer les saccages, les ravages, les viols et les pillages perpétrés par des foules ivres de rage : l’image du sans-culotte profanant et détruisant, la bave aux lèvres, les trésors sacrés de notre patrimoine, est encore reprise aujourd’hui, même par les âmes les mieux intentionnées, sans doute par ignorance ou peut-être par paresse intellectuelle.

Pourtant, à Rouen, par exemple, ce sont les protestants qui ont détruit les statues de la façade de la cathédrale durant les Guerres de religion, au XVIe siècle. À Jumièges, c’est un honorable marchand de pierres qui a fait exploser le chœur de l’abbatiale, en 1802, à l’époque fort policée du Consulat.

Cette thèse du “vandalisme révolutionnaire” a été diffusée par la propagande contre-révolutionnaire dès les premiers temps de la Révolution. Or il se trouve que l’histoire du sauvetage de la bibliothèque du Mont Saint-Michel en 1790 apporte un utile contre-exemple à ce cliché facile.

Rappelons le contexte : la décadence de l’abbaye est, au moment où éclate la Révolution, un processus qui est à l’œuvre depuis au moins trois siècles. Car à partir de la Renaissance, et même avant sans doute, toutes les grandes abbayes déclinent. Au Mont Saint-Michel, les moines mauristes ont tenté au début du XVIIe siècle une restauration du monastère. Mais le recul est général : en 1790, on ne compte sur l’ensemble du royaume que 200 novices. Les monastères sont désertés.

Dans ce contexte, le 2 novembre 1789, sur proposition de Talleyrand (1754-1838), évêque d’Autun, l’Assemblée constituante vota la nationalisation des biens de l’Église. Leur vente devait servir au remboursement de la dette du royaume.

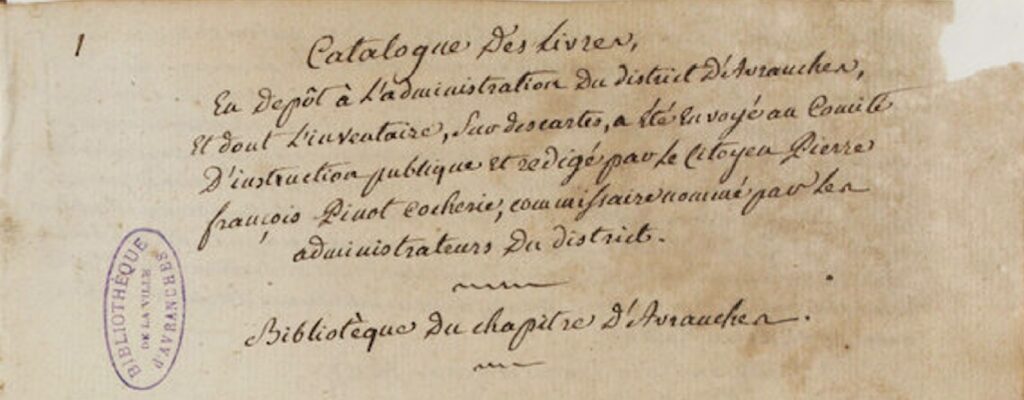

En mars 1790, un décret décida le transfert de ces biens aux municipalités. À Avranches, dom Maurice, le prieur du Mont Saint-Michel, avait remis déjà dès le 19 février 1790 un inventaire des biens mobiliers et immobiliers du monastère aux officiers du bailliage : y figurait la liste des 4 630 volumes de la bibliothèque montoise, dont 299 manuscrits. Cet inventaire fut validé au Mont entre le 5 et le 22 mai 1790 et, le 22 décembre 1790, le fonds fut transférée à Avranches et entreposé dans l’orangerie de l’évêché.

On sait, grâce au catalogue dressé en 1795 par le commissaire Pierre-François Pinot Cocherie pour le compte du district d’Avranches qu’il ne restait que 255 manuscrits dans ce fonds, soit une perte de 44 volumes.

La faute à qui ? Eh bien probablement aux Chouans, catholiques et royalistes, qui occupèrent la ville en 1793, et qui étaient mieux à même qu’une populace analphabète de mesurer la valeur de ces reliques d’un passé révolu. Passèrent ensuite, dans la première moitié du XIXe siècle (Consulat, Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, soit de 1799 à 1848), des “érudits bibliophiles qui se constituèrent leurs collections personnelles de manuscrits ou d’enluminures médiévales”. Ce qui fait qu’en 1850, le nombre de manuscrits était tombé à 199.

Dit autrement : les “révolutionnaires” ont assuré la sauvegarde du fonds avec les moyens du bord, puis des amateurs éclairés sont venus y “faire leurs courses” dans les décennies suivantes (un phénomène qui s’observe dans les plus grands musées du monde…).

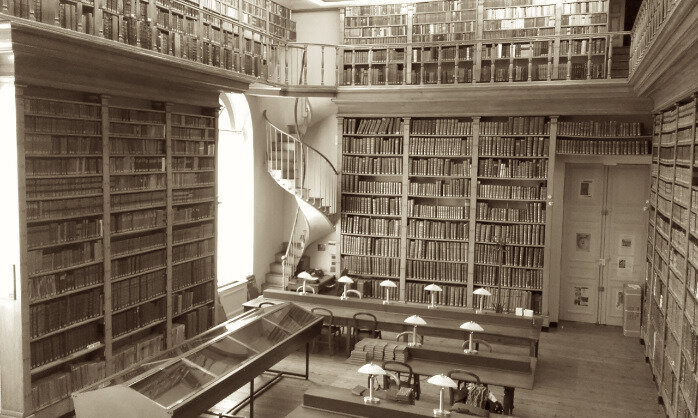

Mais si les voleurs existent, ils demeurent l’exception. À Avranches, des passionnés entreprennent de sauver ce que l’on désigne désormais comme étant une part de notre “patrimoine national”. Une grande bibliothèque publique municipale est créée en 1815. “En 1831, composée d’environ 10 000 volumes, elle est déjà considérée comme l’une des plus importantes de Normandie, tant par le nombre que par la beauté des éditions qu’elle renferme.”

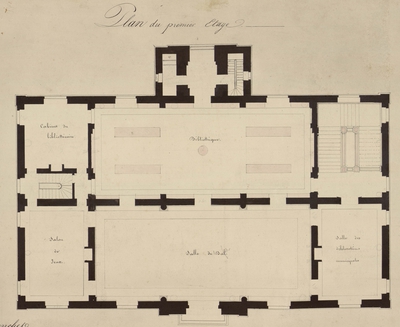

En 1845, la municipalité confie à l’architecte François Cheftel (1800-1892) le projet de la construction d’un nouvel Hôtel de ville. La lecture des plans est éclairante : ce bâtiment a été conçu comme une bibliothèque. Ou plus justement ce bâtiment a été conçu comme un reliquaire destiné à abriter la bibliothèque de la “Cité des livres”.

dans une salle longue de 18 mètres pour 9 mètres de large et 7 mètres de hauteur.

Archives INA : Les pêcheries de la baie du Mont Saint-Michel (2004)

Archives INA : le passeur du Mont Saint-Michel (1976)

Le premier meuble héraldique ?

Scène de dédicace (détail de l’écu de l’archange Michel) du manuscrit du pseudo saint Clément, les Recognitiones, fin du Xe s., BM 50, folio 1 verso, Bibliothèque municipale d’Avranches.

En héraldique, un meuble est tout ce qui se place sur l’écu et qui n’est pas une pièce. Une pièce est un élément de forme géométrique. Ici, le meuble semble faire relief sur l’écu de l’archange : il s’agit d’une fleur de lys. On pense aux lys de France et on n’y prête pas plus d’attention. Sauf que quelque chose cloche. Mais quoi ?

Peut-être la date ? Monique DOSDAT, spécialiste des enluminures du Mont Saint-Michel, considère que celle-ci a été réalisée à la fin du Xe siècle, dans les premiers temps de l’abbaye bénédictine et avant la construction de l’abbatiale romane (1023).

Ce dessin de l’archange est la plus ancienne représentation de saint Michel pour l’abbaye.

Or à cette époque, l’héraldique n’est pas encore née.

Les plus anciennes armoiries connues remontent aux années 1120-1160, donc 150 ans plus tard. Le bouclier de Charlemagne (VIIIe-IXe s.) était sans ornement. On ne trouve pas trace non plus d’armoiries dans la Tapisserie de Bayeux qui a été réalisée à la fin du XIe siècle. Les figures qui peuvent être peintes sur les boucliers varient d’un épisode à l’autre, elles ne sont pas stabilisées : ce ne sont donc pas des armoiries qui permettraient d’identifier le combattant. D’ailleurs, à Hastings, Guillaume doit soulever son casque pour montrer qu’il est toujours au combat alors que la rumeur le disait tué.

Les armoiries apparaissent dans la période 1120-1160, avec une légère antériorité pour le monde anglo-normand. On se penchera une autre fois sur les liens probables avec le succès du roman courtois et du cycle de la Table ronde (cour d’Aliénor D’Aquitaine et cour de sa fille Marie de France).

Nous sommes donc probablement en présence de la première représentation d’un écu échiqueté et armorié. Sa coiffe et la lance de l’archange sont également sommées d’une fleur de lys.

Ce lys (qui est fait un iris) se retrouve dans d’autres illustrations du corpus des manuscrits de l’abbaye.

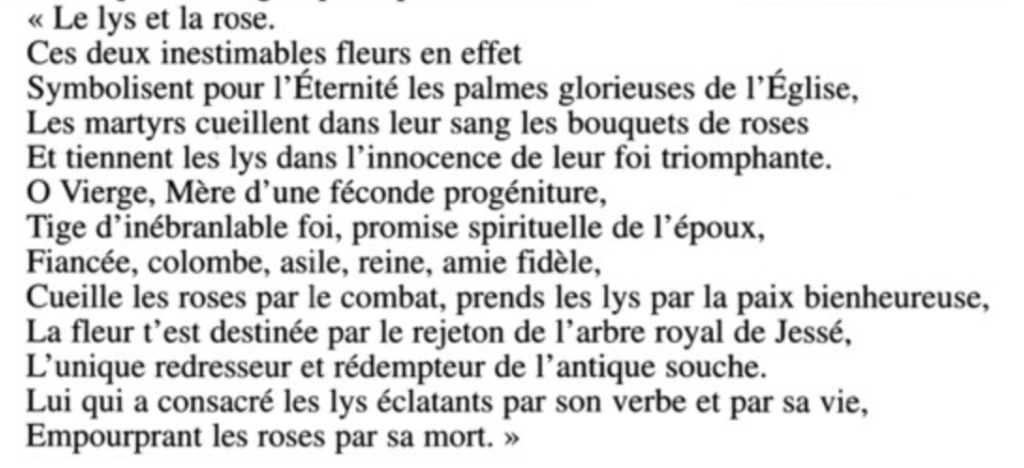

Alors : fleur des rois ou fleur des ducs ou fleur de l’archange ? De quoi le lys est-il le nom ? Il y a là un mystère, car le lys est la fleur de l’archange Gabriel.

Pour ce qui est de la signification symbolique de cette fleur, un texte fait foi : L’Hortolus de Walahfrid Strabon (840), un texte de la renaissance carolingienne.

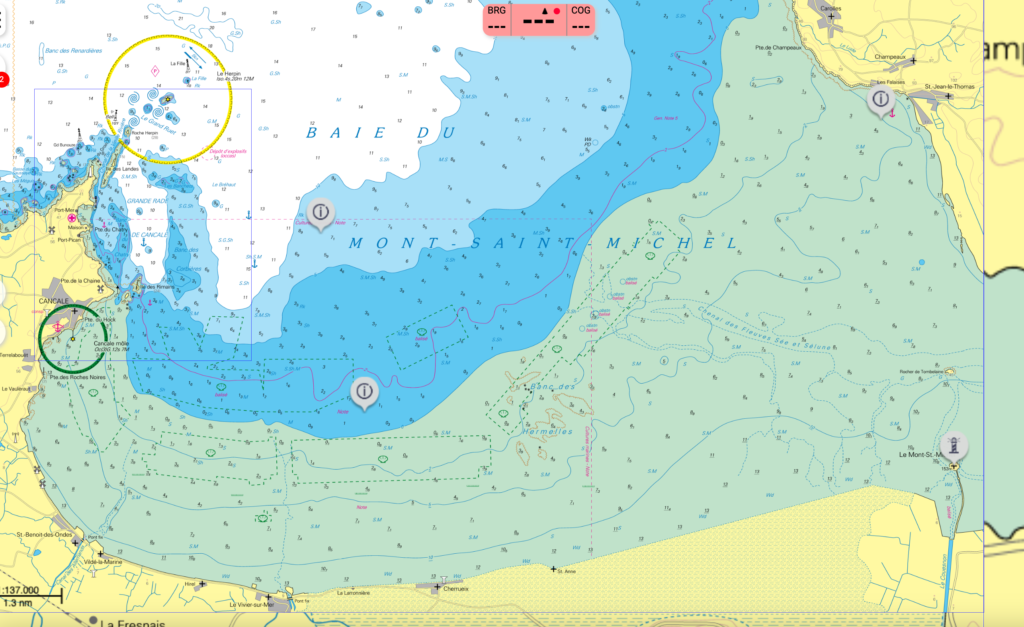

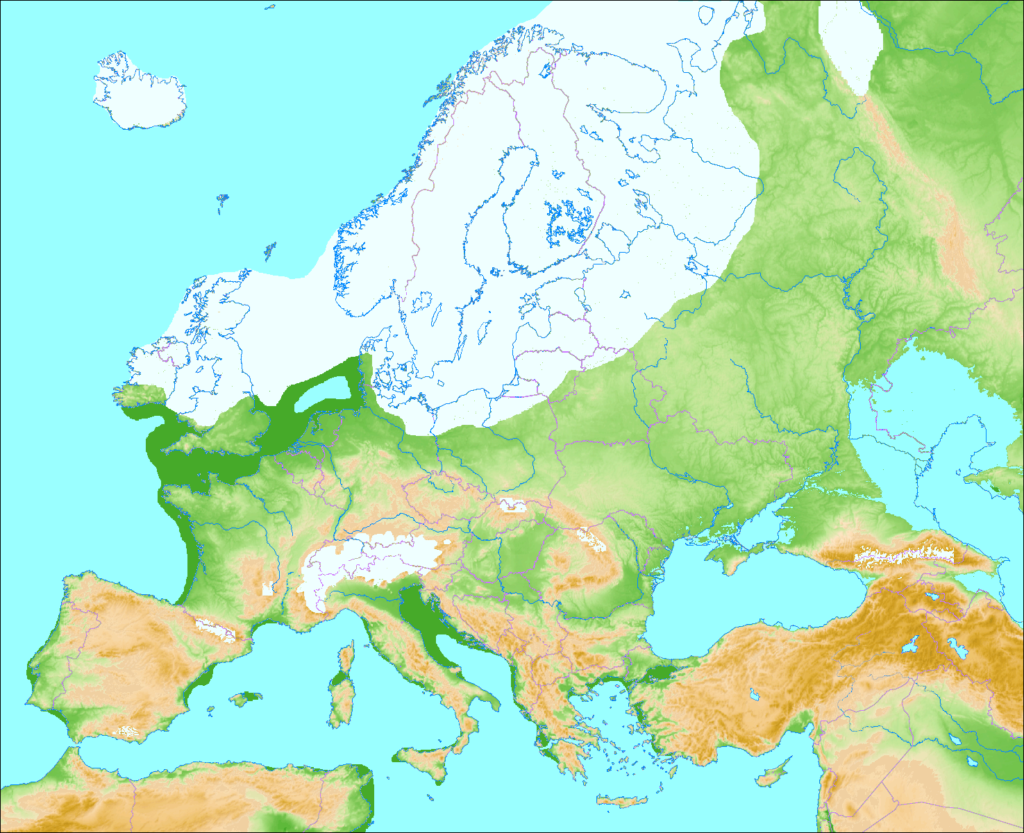

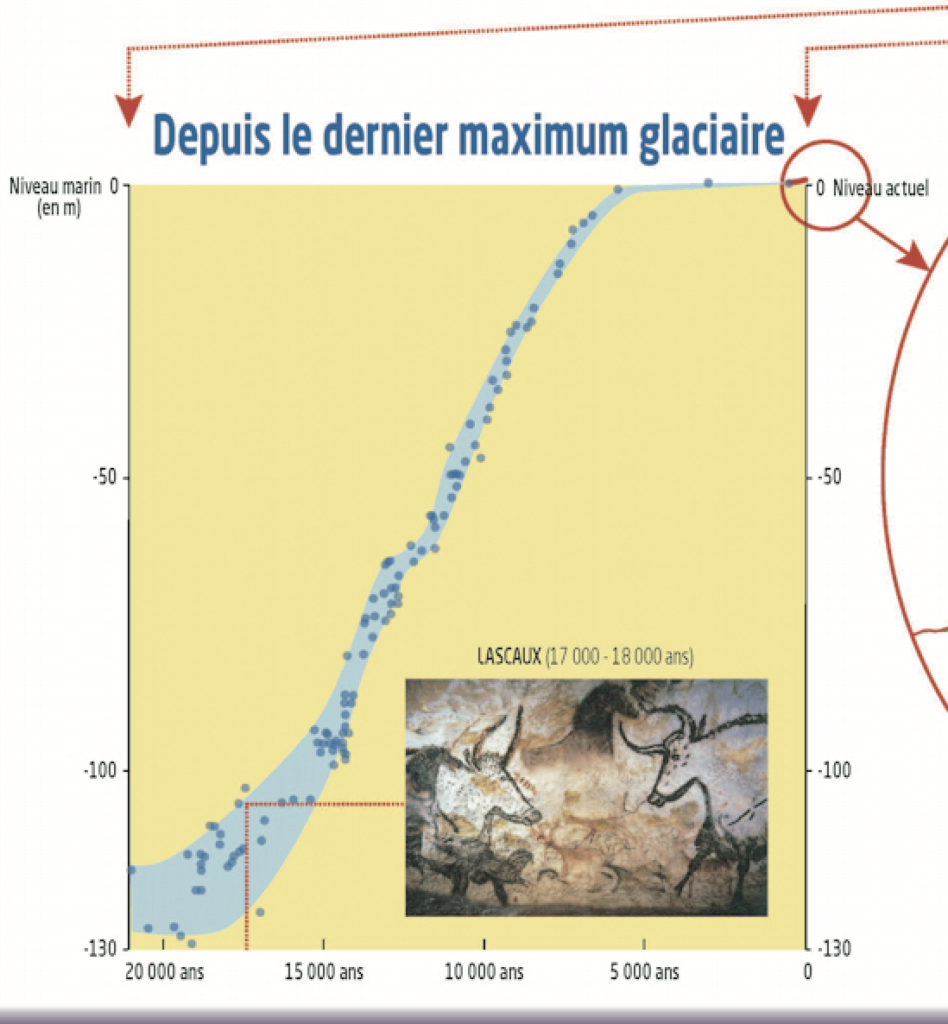

Éléments de chronologie préhistorique / baie

Quelques éléments pour mieux comprendre le contexte climatique, humain et culturel de la préhistoire de la baie et plus largement du cadre géographique environnant couvrant Bretagne et Normandie actuelles.

Fin du paléolithique

Datation en AP (avant le présent, équivalent de AA ou en anglais BP)

21 000 / dernier maximum glaciaire Europe, le niveau de l’océan était inférieur de 125 m par rapport au niveau actuel

19 000 / (solutréen) repeuplement par les chasseurs-cueilleurs

17 000 / (protomagdalénien) 14000 habitants en Europe

11 700 / fin de la glaciation de Würm (dernière grande glaciation)

8000 / la mer envahit une partie de la baie du Mont Saint-Michel : le niveau des océans est remonté de 100 m depuis 21 000.

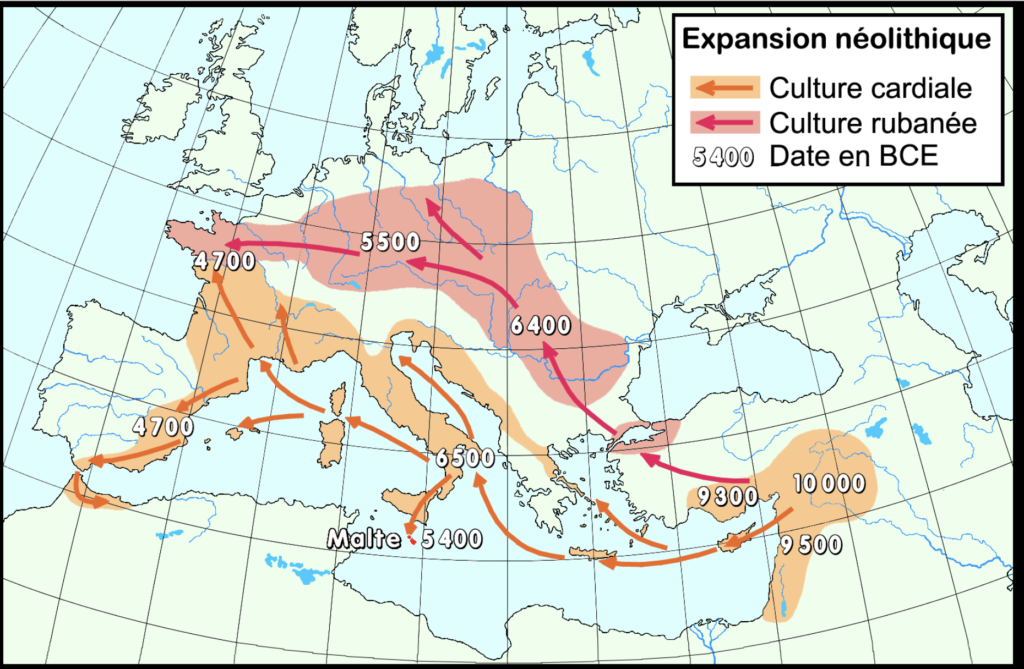

Le Néolithique en France : de 7 500 à 4000

Fin des temps glaciaires et radoucissement généralisé, accompagné en Europe d’un important développement du couvert forestier et d’une modification des faunes (disparition des espèces grégaires de milieu ouvert, en particulier du mammouth ; montée du renne vers le Nord ; développement des espèces forestières, notamment le cerf ou le sanglier).

7500 / Des populations originaires d’Anatolie, arrivées par la Méditerranée et/ou par la vallée du Danube, s’installent sur le territoire actuel de la France, en y apportant l’agriculture : c’est le début du Néolithique. Population (France) : entre 20 000 et 25 000 individus

7000 / début édification du Cairn de Barnenez

6500 / le Grand Menhir de Locmariaquer

6000 / site mégalithique de Gavrinis

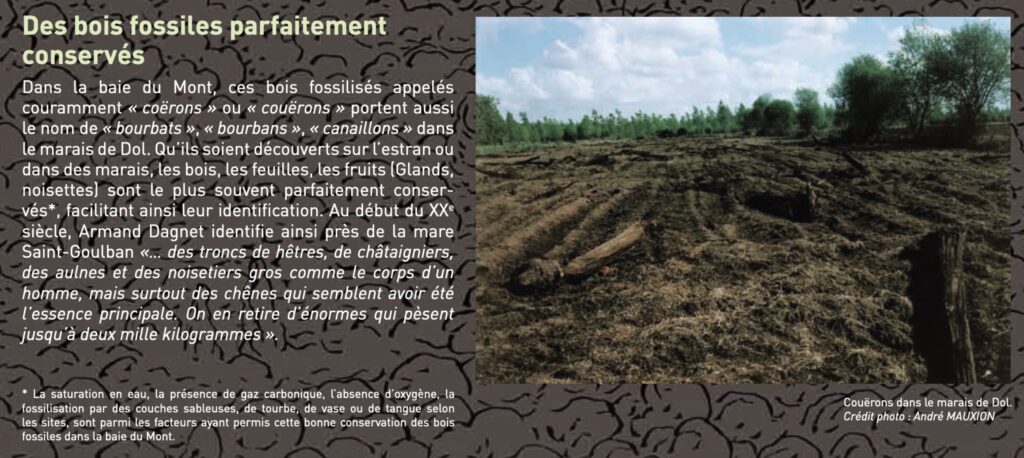

entre 6000 et 3600 / datation des arbres fossiles de la baie du Mont Saint-Michel (les couërons)

= contemporains du mégalithisme (7000 à 3700)

la fin du mégalithisme correspond à la fin du néolithique dans la région

L’Âge du bronze : fin de la « préhistoire » en Europe

4000 à 2800 = époque de la submersion définitive de la forêt de Scissy

2800 / transition entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer en Europe occidentale

stèle de Nora, réputée le plus ancien document écrit d’Europe occidentale = l’écriture apparait en Sardaigne par l’intermédiaire des Phéniciens = l’Europe occidentale entre dans l’Histoire.

Mythes et réalité de la forêt de Scissy

Une exposition itinérante intelligente et joliment mise en page.

C’était en 2009, à l’occasion de l’anniversaire des 1300 ans de la fondation du premier sanctuaire (709), à l’ÉCOMUSÉE de la Baie du Mont Saint-Michel, Route du Grouin du Sud – 50300 VAINS / Saint-Léonard

5 panneaux principaux, hauteur : 100 cm, largeur : 150 cm

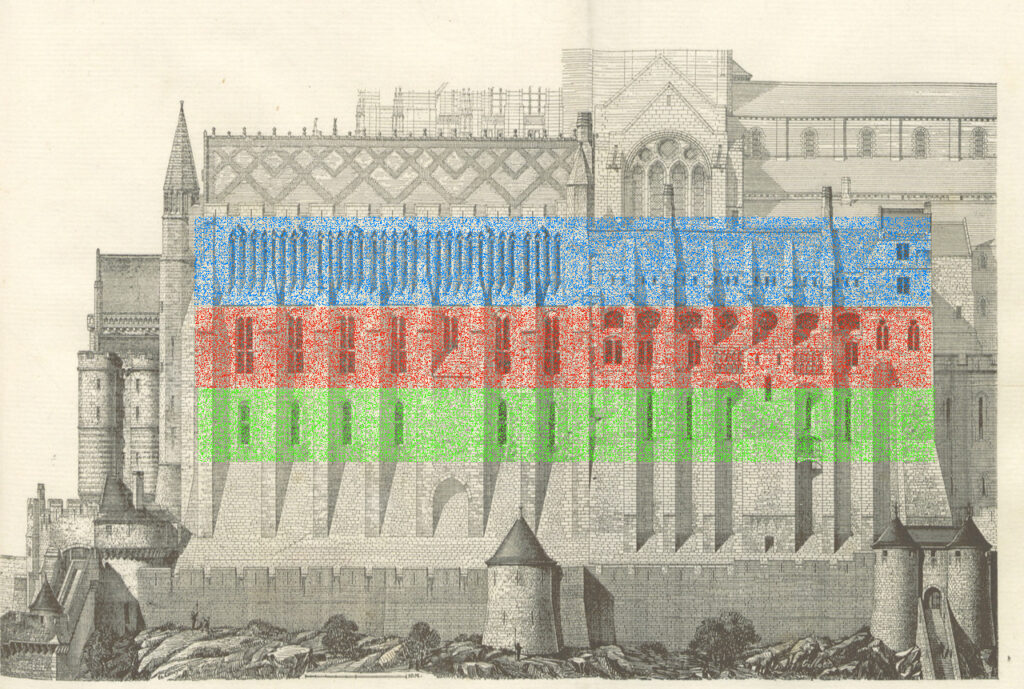

Symbolique de la Merveille : une arche au péril de la mer

Cette partie gothique de l’abbaye a été édifiée sur le flanc nord du rocher entre 1211 et 1228, après les destructions dues à l’incendie de 1204, et avec des fonds fournis par le roi de France Philippe-Auguste, nouveau maître de la Normandie. Il ne s’agit pas ici de faire la description ou l’analyse de son architecture, mais d’explorer la signification symbolique de cet ensemble unique au monde : une abbaye verticale. Il ne s’agit pas non plus de traiter, ce qui serait un autre sujet, la thématique de la Jérusalem céleste, qui concernerait l’ensemble du Mont ou, a minima, l’ensemble de l’abbaye. Un autre sujet donc.

Le premier bâtiment de trois salles à l’est est achevé dès 1217, le second à l’ouest en 1228.

La question du sens symbolique de cet ensemble qu’on nomme la Merveille (parfois confondu avec l’abbaye dans son entier) a déjà fait l’objet de publications savantes. Nous reproduisons ci-dessous un extrait d’un article de Jean-Charles Péguet : “Aux origines de La Merveille. Le monastère gothique de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel”. In Bulletin des anglicistes médiévistes, N°60, hiver 2001. pp. 53-93. (p. 58 pour la citation).

“Comme autant, aujourd’hui, les constructions religieuses s’effectuent en fonction des réflexions et des délibérations d’une commission épiscopale d’art sacré, on peut penser que c’est l’abbé, investi du rôle de maître d’ouvrage, aidé peut-être (…) par un comité restreint de clercs plus particulièrement instruits de théologie, de symbolisme, de numérologie spirituelle, délégués par le chapitre en fonction de compétences particulières de chacun, que c’est l’abbé donc qui jouait ce rôle, qui a imaginé l’organisation des bâtiments selon l’esprit du temps et conçu le savant message inclus dans le déroulement du programme iconographique. Si, dans l’Antiquité, sous l’impulsion de Vitruve qui, avec sa théorie des proportions géométriques, en est à l’origine, les tracés régulateurs étaient harmoniques, à l’époque médiévale, ils sont d’ordre symbolique. Dans cette construction, chaque vertu trouve sa place, selon les trois niveaux dont saint Quodvultdeus rappelle qu’ils ne sont autres que l’élévation des trois étages superposés de l’Arche de Noé.”

L’idée centrale est l’élévation : “Tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième.” Apocalypse, 6.16

L’idée de l’arche pour ce vaisseau de pierre posé au milieu de la mer (“au péril de…”) est séduisante.

En bas les animaux terrestres (il n’est pas question des poissons qu’on imagine dans l’eau plutôt que dans l’arche) ; au milieu les oiseaux, qui sont faits pour voler dans les airs et transmettre des messages ; et en haut ce qu’il reste de l’humanité (4 couples qui sont là pour assurer, tout comme les animaux, la sauvegarde de leur espèce).

Si l’on applique ce schéma à la structure de la Merveille, que trouve-t-on ?

En bas l’intendance, la nécessité, le quotidien, le profane, le vulgaire, l’utile et nécessaire : les besoins primaires de l’existence, comme un miroir de la géographie du corps humain. L’ici-bas donc : le ventre, les entrailles, les parties honteuses mais nécessaires.

Au milieu, l’idée d’une médiation, d’une possible d’élévation au dessus de cet état de simple nécessité : l’idée de la quête, de la recherche (c’est bien la mission des oiseaux du deuxième étage)

En haut : la lumière (celle du réfectoire et celle du cloître), le temps de la méditation et de la foi.

C’est un schéma d’ensemble intéressant mais qui peut être affiné. Parce qu’ainsi que le note Jean-Charles Péguet (ibid.), le fonctionnement symbolique de la partie est n’est pas le même que le fonctionnement de la partie ouest. Explications :

“Si, dans la section orientale, les trois niveaux de l’étagement du monde que sont la hiérarchie sociale des laborantes, des pugnantes et des orantes se superposent dans l’aumônerie, la salle des hôtes et le réfectoire des moines, à l’ouest (…) se développent, par un puissant jaillissement vers le ciel, les degrés de l’élévation spirituelle qui conduit du corps à l’esprit, de l’esprit à l’âme et de l’âme à Dieu. Ici, l’on constatera que la situation du cloître au-dessus de la salle du scriptorium corrobore bien l’idée de saint Augustin, Intellige ut credas, de soutenir la foi par la compréhension du monde : il faut commencer par étudier et comprendre l’œuvre de la Création divine, tant par les œuvres profanes de l’Antiquité que par les travaux des Pères de l’Église et tous les anciens théologiens, toute la connaissance contenue dans les livres du scriptorium, avant d’espérer accéder à la compréhension du sens des Écritures, c’est à dire l’œuvre de la foi.” (ibid. p. 59)

Compréhension qui adviendra dans l’espace du cloître.

“Oratores, bellatores, laboratores”, enluminure française in Li Livres dou Santé,

fin du XIIIe s., vellum, MS Sloane 2435, folio 85,

British Library/Bridgeman Art Library

La référence à saint Augustin est également tout à fait en phase avec la place importante qu’il occupe dans le corpus des manuscrits du Mont Saint-Michel. Pour ce qui est de la société d’ordre, l’enluminure reproduite ci-dessus est datée de la fin du XIIIe s. Mais cette représentation d’une société divisée en trois ordres était-elle formulée au début du XIIIe s. ? La réponse est oui. Elle est formulée par Adalbéron de Laon (1027) et par Gérard de Cambrai (vers 1025-1030), et plus anciennement par Heiric d’Auxerre et Haymon d’Auxerre, moines bénédictins du IXe s. Et, in fine, par saint Augustin lui-même dans la Cité de Dieu. Donc la référence à la symbolique des 3 ordres est parfaitement recevable, en précisant que c’est une vision de lettrés dont bien peu de paysans du début du XIIIe s. avaient dû entendre parler.

Dernière question : de l’arche de Noé à l’arche d’alliance, peut-on extrapoler ? Car la Cité des Livres est bien un coffre renfermant la parole de Dieu.