Le moine Bernard au Mont Saint-Michel

Le moine Bernard, ou Bernard le Sage, ou Bernard le Pèlerin est un moine franc, d’origine champenoise, qui a vécu au IXe siècle (vers 840-vers 900). La datation de son voyage en Terre sainte – raconté dans l‘Itinerarium Bernardi Monachi * – est discutée : il se situe aux alentours de 867-870 (sous le règne de Charles II le Chauve, petit-fils de Charlemagne) et il s’achève au Mont Saint-Michel.

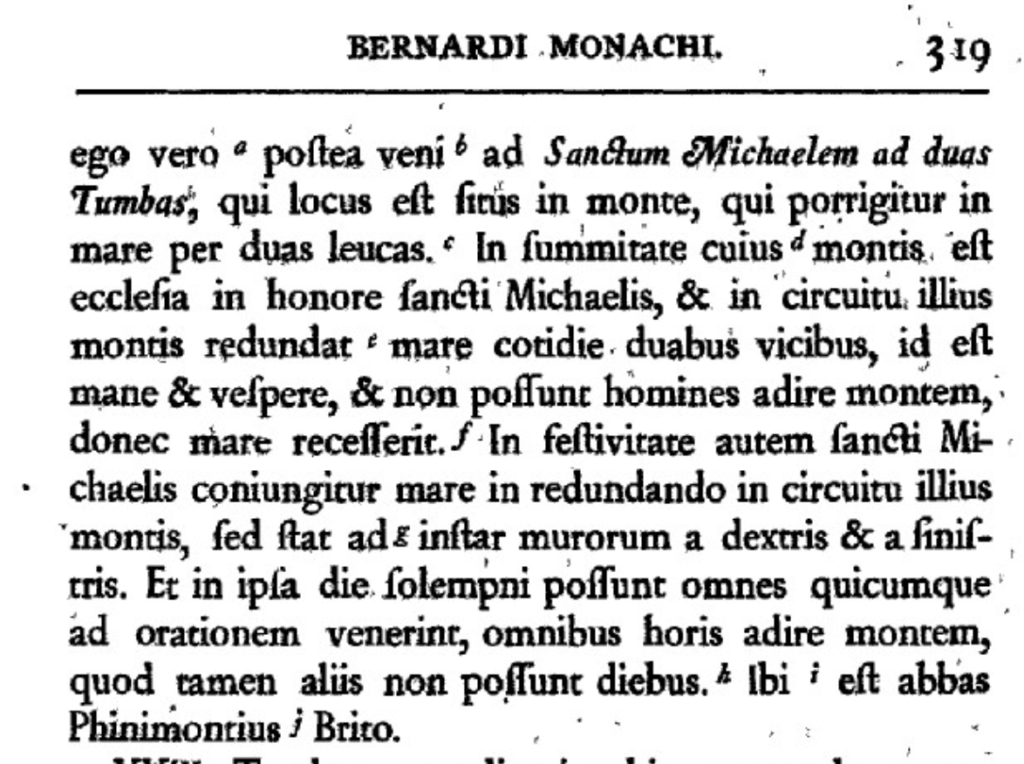

Quelques lignes, à la fin de son récit, nous offrent la première description du site du Mont, un siècle avant la fondation de l’abbaye bénédictine :

» Je me suis ensuite rendu à Saint-Michel aux deux Tombes, qui est une montagne qui se dresse à deux lieues dans la mer. Au sommet du mont, il y a une église en l’honneur de saint Michel et chaque jour, par deux fois, le matin et le soir, la mer déborde et encercle le mont et les hommes ne peuvent se rendre au mont tant que la mer ne s’est pas retirée. Cependant, à la fête de saint Michel, la mer n’encercle pas le mont et tous ceux qui viennent pour prier peuvent atteindre le mont à toute heure. «

- L’Itinerarium est un texte de 10 pages, rédigé après 870. Il est publié pour la première fois par Jean Mabillon, moine mauriste, érudit et historien, dans son Acta Sanctorum Ordinis Benedicti, à Paris en 1672.

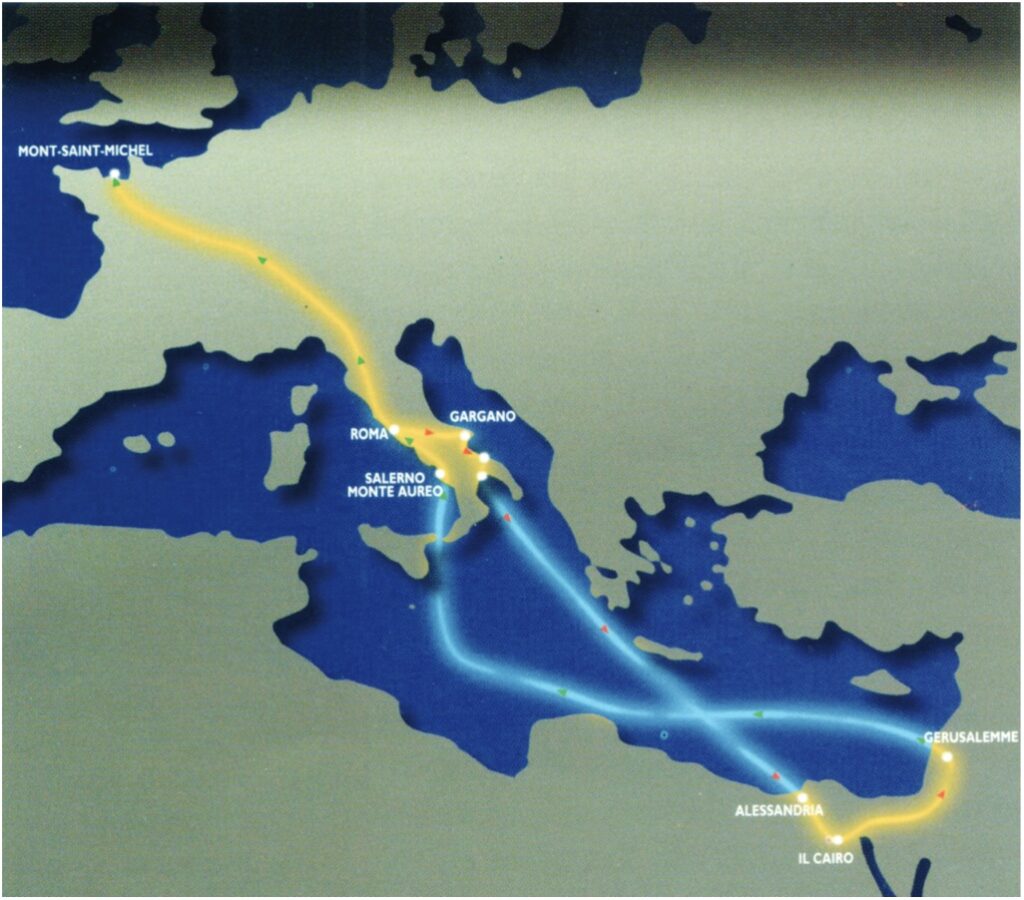

Les étapes de l’itinéraire sont les suivantes : Rome, Mont Gargan, Bari, Tarente, Alexandrie, Le Caire, El-Arish, Ramla, Emmaüs, Jérusalem, Bethléem, Salerne, Rome, Mont Saint-Michel.

Les axes sacrés de la Saint-Michel

Le Mont Saint-Michel et l’Archange lumière (53′ — 1978)

extrait : de 13′ 07″ à 16′ 20″

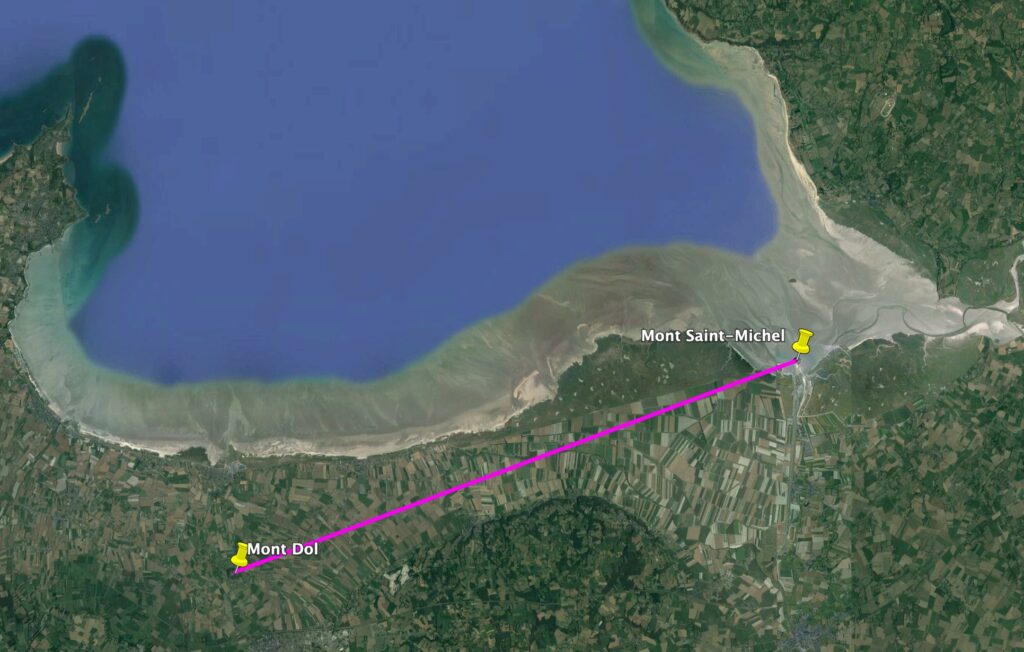

1er axe :

Qu’en est-il de la corrélation avec les 2 fêtes de Saint-Michel mentionnées : le 8 mai et le 8 novembre ?

Le 8 mai commémore la dédicace à la fin du Ve siècle du sanctuaire du Mont Gargan (492), le plus ancien sanctuaire d’Europe consacré à saint Michel : c’est la Saint-Michel de printemps.

Le 8 novembre est la date retenue par les catholiques orientaux et les orthodoxes.

Aujourd’hui, on constate une « erreur » de 5° (sur 360°, soit une marge d’erreur de 1,4 %, ce qui est à la fois peu et beaucoup). Que pourraient nous dire les astronomes sur la situation au début du VIIIe siècle ? Il faudrait aussi, peut-être, s’interroger sur les conséquences du passage du calendrier julien au calendrier grégorien (1582) sur notre raisonnement : il semble que la correction amplifie la marge d’erreur plus qu’elle ne la diminue, mais dans un ordre de grandeur qui n’excède pas 3 %. Il y a en tout cas une concordance, même approximative, qui peut interroger. Reste à savoir si ces deux dates étaient connues et célébrées dans cette région il y a 1000 ans .

Une autre question est celle de la symétrie chronologique et astronomique parfaite des deux traditions : 8 mai et 8 novembre , soit respectivement 6 semaines et un jour avant le solstice d’été ou 6 semaines et 1 jour avant le solstice d’hiver. Ce point n’est pas contestable. Mais peut-on y voir autre chose que le fait du hasard ?

Si l’on tient compte du fait que c’était le calendrier julien qui s’appliquait avant 1582, on peut faire enfin le constat suivant :

- L’azimut 249,50° correspond au 30 octobre en calendrier grégorien

- La conversion en calendrier julien au XIIe siècle nous donne le 16 octobre.

- Le 16 octobre est la date de la dédicace du sanctuaire du Mont Saint-Michel

2e axe :

Le documentaire cité plus haut nous dit que l’axe de l’église paroissiale (première mention au XIe siècle) est celui du 29 septembre, date de la célébration de saint Michel sur le Mont : un axe très proche de celui de l’équinoxe (21 septembre) à peine décalé vers le sud d’une semaine (267°). Une affirmation validée par l’observation. La marge d’erreur n’excluant pas que les premiers bâtisseurs aient fait tout simplement le choix de l’axe équinoxial (270° / 90°).

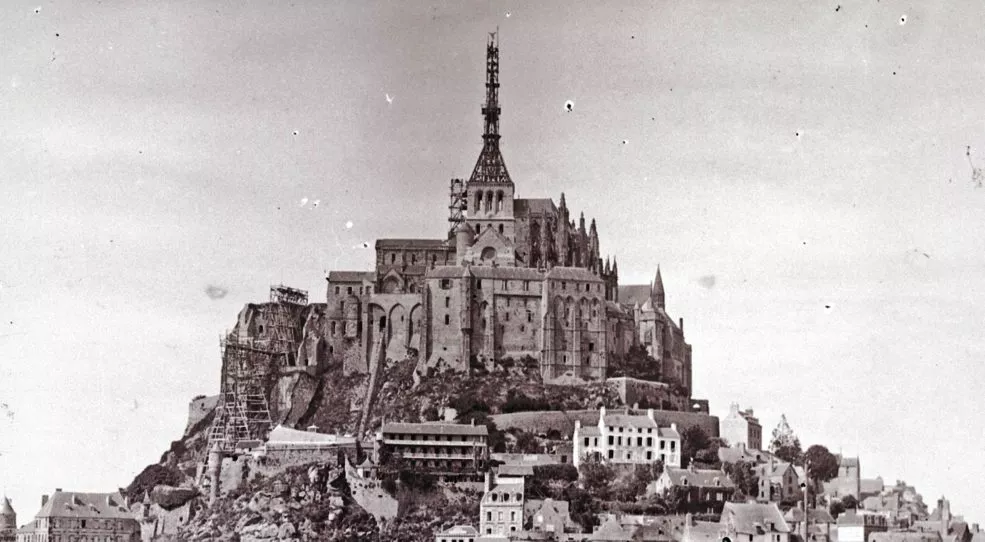

La flèche néo-gothique

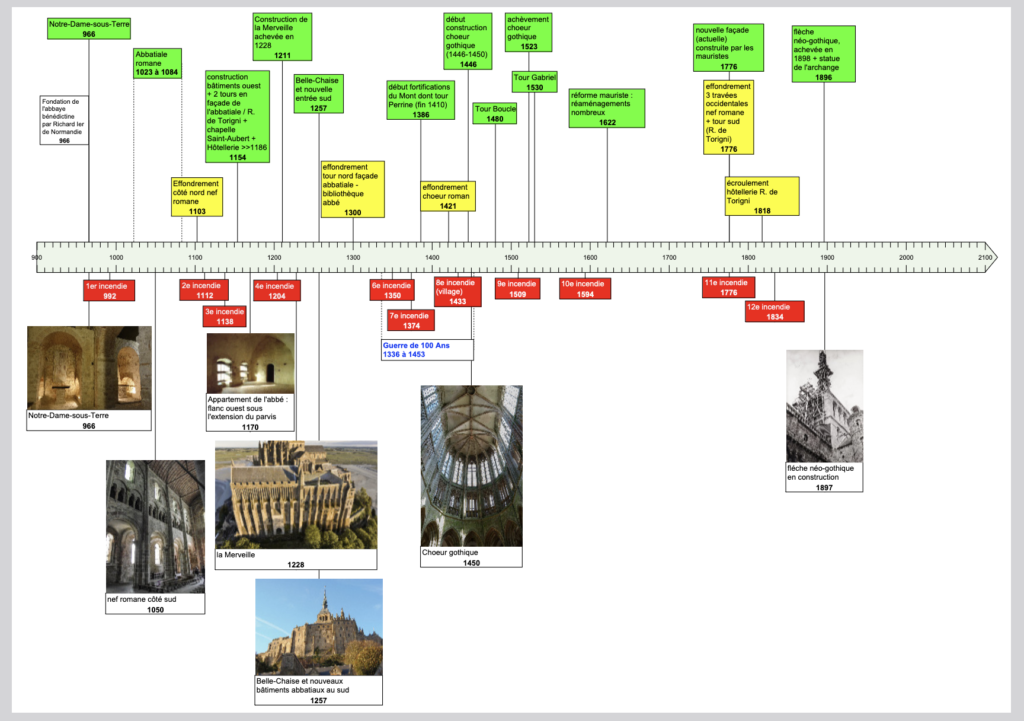

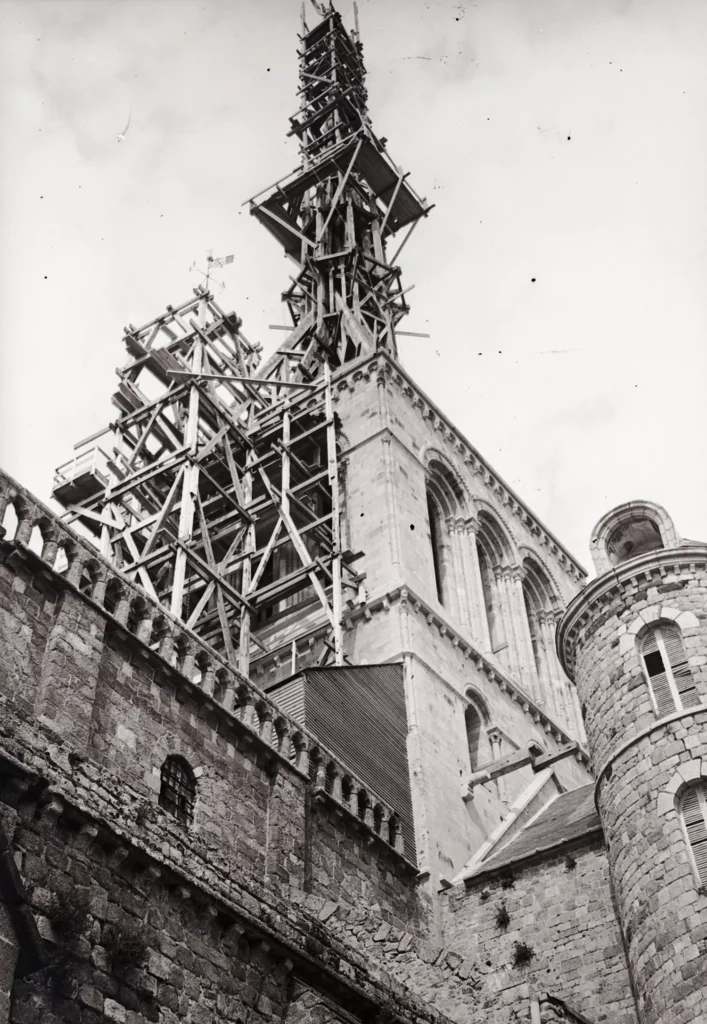

La flèche (tour-clocher) fut construite par le charpentier Crepaux, entre 1896 et 1897, sur des plans de Victor Petitgrand (1841-1898), architecte des Monuments historiques.

La statue de l’archange fut installée (pièces montées et assemblées sur le sommet de la flèche par les ouvriers du chantier) avant même la fin des travaux, le 6 août 1897. Elle est l’œuvre du sculpteur Emmanuel Frémiet, un artiste ayant travaillé avec Viollet-le-Duc, qui s’inspira d’une statuette en bronze créée en 1879. La réalisation de la statue définitive, constituée de plaques de cuivre, a été confiée aux Ateliers Monduit (également connus pour avoir martellé et assemblé les 300 feuilles de cuivre de la statue monumentale La Liberté éclairant le monde d’Auguste Bartholdi).

Site source pour les photographies :

https://lechronoscaphe.com/la-restauration-de-labbaye-du-mont-saint-michel/

Le premier millénaire : 1966

La salle de l’Aquilon

Avant le milieu du XIIIe siècle, l’entrée de l’abbaye, pour l’accueil des pèlerins et des fidèles, se situe à l’angle nord-ouest de l’abbaye. On pénètre dans un bâtiment qui s’élève sur trois niveaux jusqu’à l’abbatiale. Le premier niveau est celui de l’aumônerie, connue sous le nom de salle de l’Aquilon (du nom d’un vent froid venu du nord) dont le premier état remonte à 1070 (à l’époque de la conquête de l’Angleterre par Guillaume). Elle est séparée en deux nefs par trois colonnes posées sur des bases carrées.

Cette salle, de dimensions modestes, était située en dehors de la clôture.

L’escalier situé à l’angle sud-est qu’on voit sur la gravure de Georges Bouet n’existait pas au Moyen-Âge : on le doit aux mauristes qui avaient repris l’abbaye au XVIIe siècle.

Avant cela, il n’existait pas d’accès vers les étages de l’abbaye. La question de l’accès des pèlerins au sanctuaire est donc complexe car leur chemin ne devait jamais croiser celui des moines. Le plus probable est qu’il se faisait par le flanc ouest, incluant un passage par Notre-Dame-sous-Terre.