Home » GÉOGRAPHIES

Category Archives: GÉOGRAPHIES

L’épitaphe de Robert de Torigni : l’hypothèse géographique et mythique

Une proposition plus légère et plus ludique que la précédente (voir l’hypothèse alchimique). Cette seconde hypothèse ne contredit pas la première : elle la complète. L’idée est que cette figure géométrique a un sens à la fois géographique et mythique : une jeu de l’esprit imaginé par Robert de Torigni, une énigme soumise aux générations suivantes.

Une double question avant de se lancer : quid de la rose des vents et quid de la boussole vers la fin du XIIe siècle ?

Première question

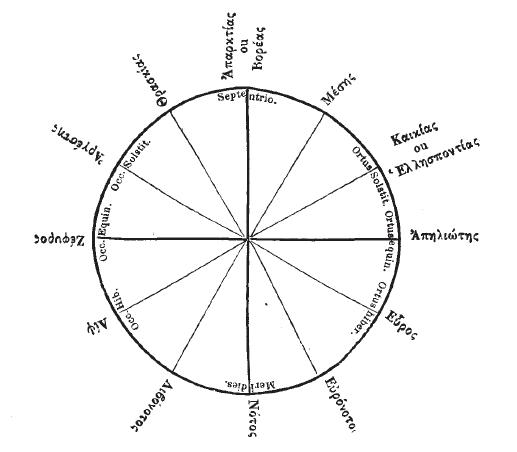

Pour la rose des vents, nous retrouvons Aristote… Les marins phéniciens ont été les premiers à utiliser la rose des vents, puis ensuite les marins grecs. Aristote en propose une version dite classique vers 330 av. J.-C.

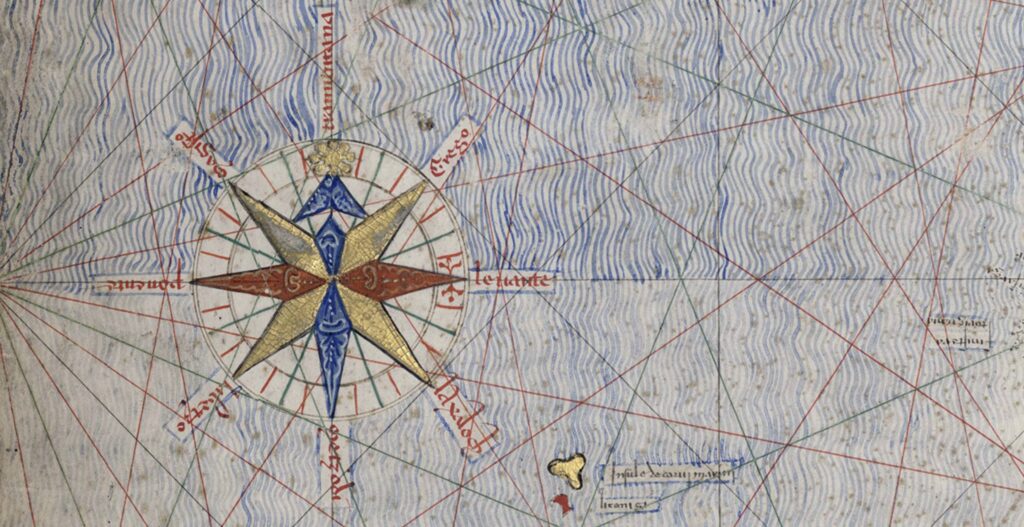

L’outil est donc connu, même s’il faut attendre 1375 pour la voir apparaître sur une carte : l’Atlas catalan attribué au majorquin Abraham Cresques.

Deuxième question

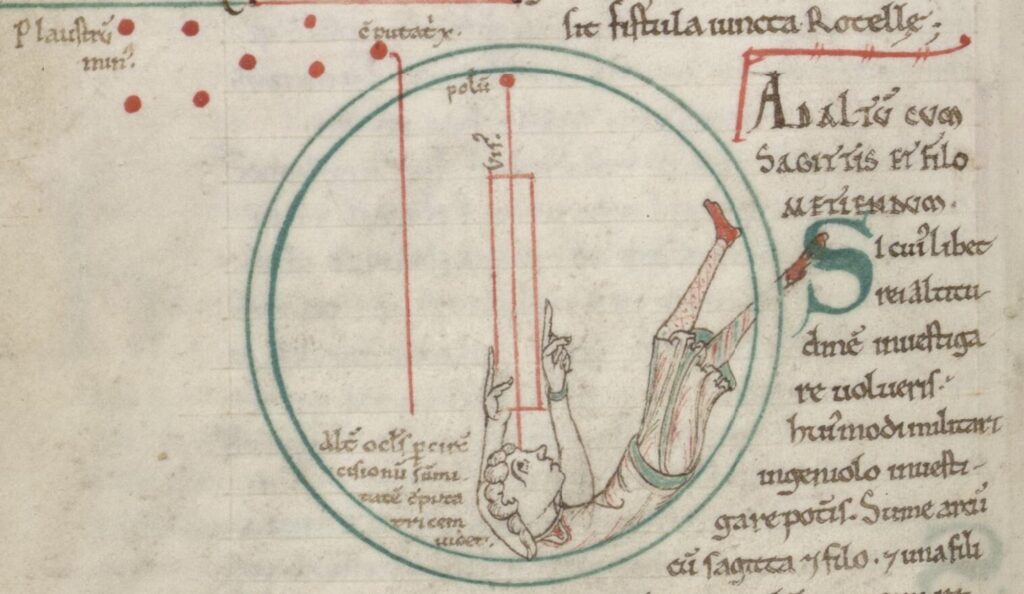

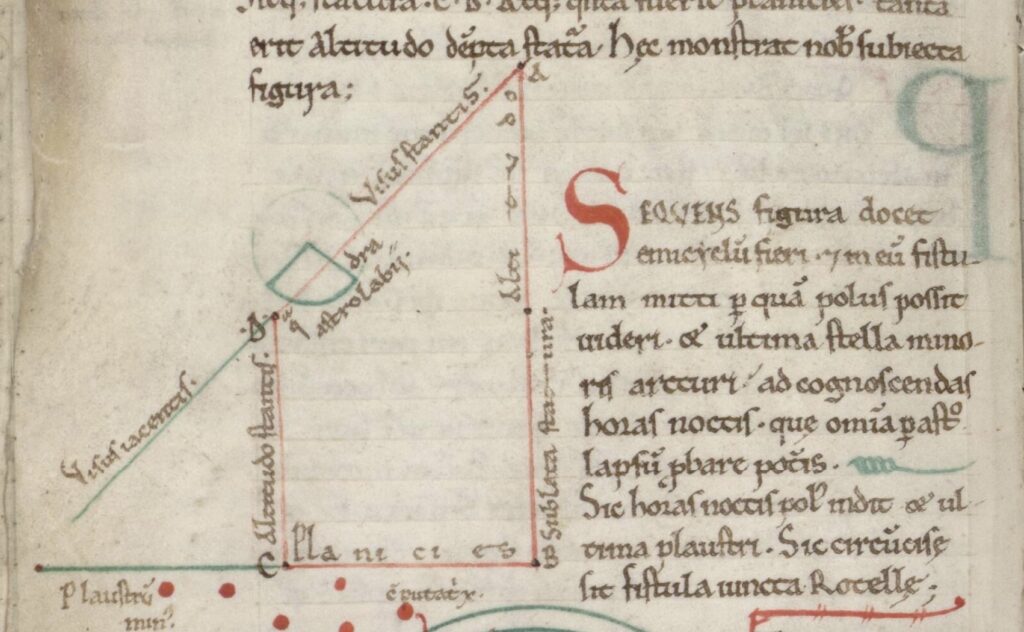

La boussole. Mise au point en Chine (un processus qui aurait duré 1000 ans). En Occident, la première mention d’une aiguille aimantée utilisée remonte à 1190 dans De naturis rerum (« De la Nature des Choses ») d’Alexandre Neckam. Donc il n’est pas impossible que Robert de Torigni, qui se rendait fréquemment en Angleterre, ait pu observer son usage en mer. Pas impossible mais pas certain… Mais même sans boussole, les marins pratiquent la navigation astronomique depuis l’Antiquité. Ils connaissent le nord (Stella maris – l’étoile de la mer – dans la constellation de la Petite Ourse, indique le nord, d’où son autre nom : l’Étoile polaire). Ils connaissent le Sud par différents moyens, dont le soleil de midi, et la nuit avec la croix du sud… Il connaissent l’ouest et l’est avec les équinoxes, et d’autres techniques utilisables tout au long de l’année que nous n’allons pas développer ici. Et puis nous sommes au Mont Saint-Michel : la Cité des livres. La preuve de la maîtrise de ces savoirs se trouve par exemple dans le Recueil de traités scientifiques et techniques, XIIe siècle, Avranches, BM 235 :

Donc l’idée que Robert de Torigni ait choisi de nous laisser, avec cette figure géométrique gravée sur le le revers de l’épitaphe de plomb, un message crypté reposant sur des données astronomiques et géographiques mérite d’être étudiée, ne serait-ce que pour le plaisir du jeu des conjectures, sans autre prétention. Admettons alors que ce que nous voyons reprends l’ordonnancement d’une rose des vents classique, avec un nord en haut, un sud en bas, un est à droite et un ouest à gauche.

Première direction

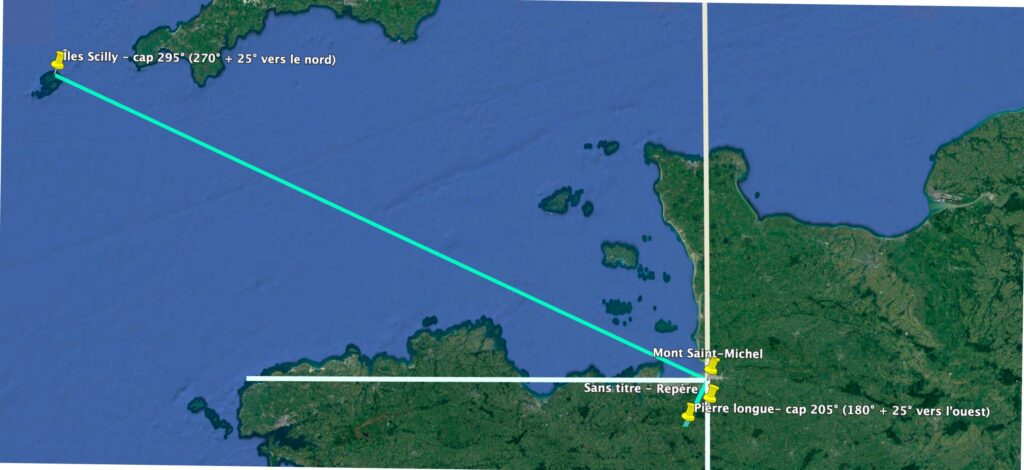

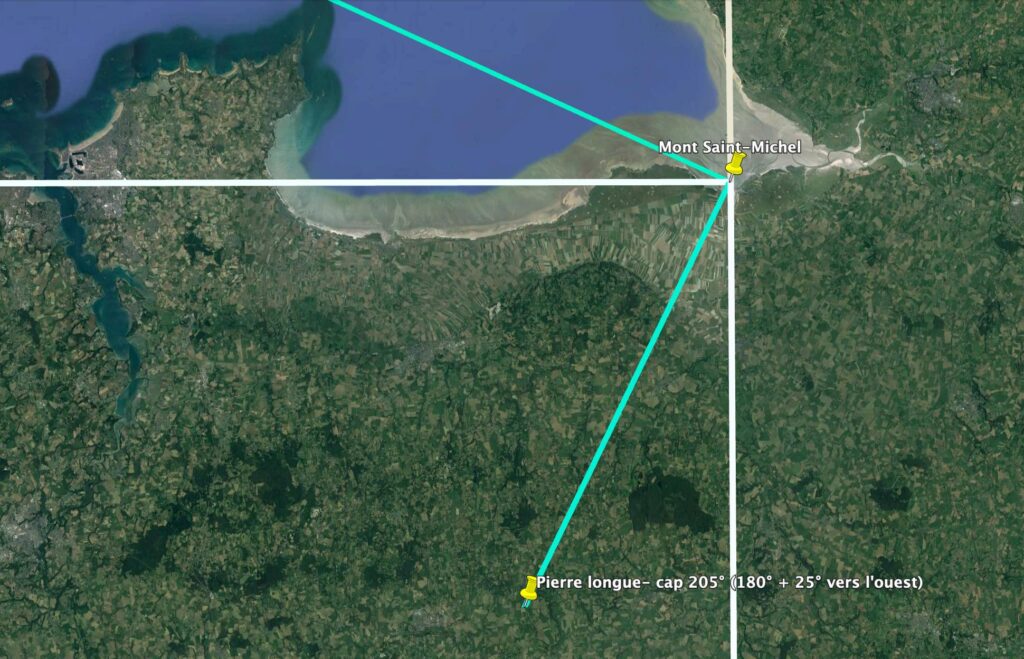

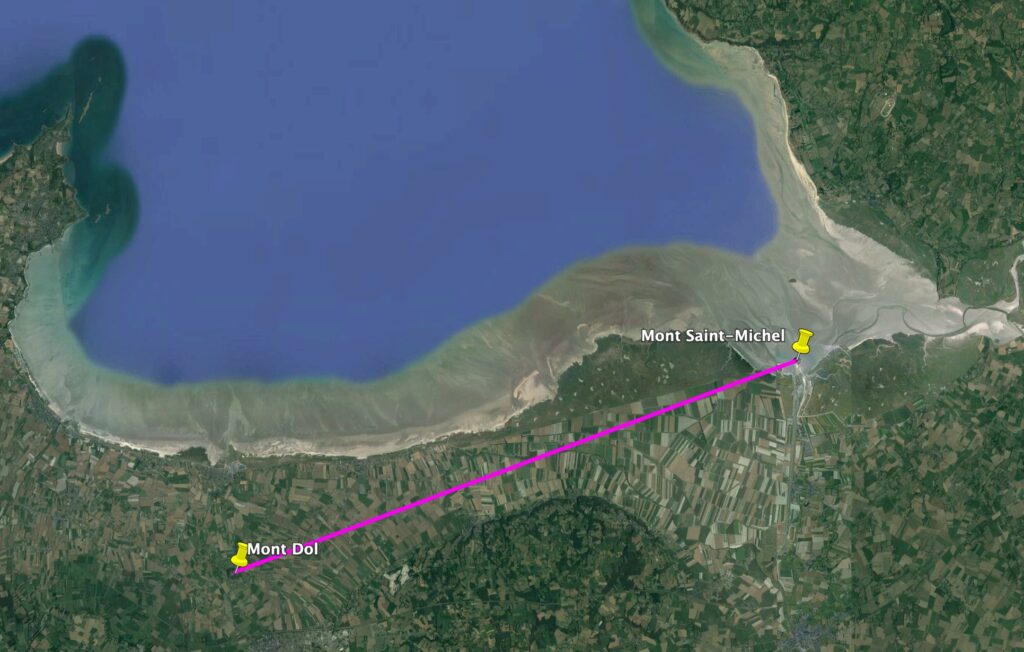

Celle du sud décalée de 25° vers l’ouest, soit 180° + 25° = 205*. La piste nous mène jusqu’à un menhir de grande taille (6,50 m), connu de tous les habitants de la région : la Pierre longue.

Le folklore nous apprend qu’elle aurait été perdue là par le diable, ou jetée contre des chiens qui cherchaient à l’attaquer : car souvent la présence de rochers ou de menhirs est expliquée par une anecdote mettant en scène un géant (Gargantua) ou le diable. Le sud, sur une rose des vents, c’est aussi le bas (donc le territoire du démon : idée que l’on retrouve dans l’illustration (1546) de La nouvelle perle précieuse (voir l’article : L’épitaphe de Robert de Torigni : l’hypothèse alchimique).

À la fin des combats, le monstre est toujours vaincu et le monument mégalithique marque l’emplacement de sa tombe. Ce que désigne cette ligne, c’est donc la défaite du démon et le triomphe des forces célestes : un message eschatologique qui ne surprend guère de la part de l’abbé du monastère de l’Apocalypse.

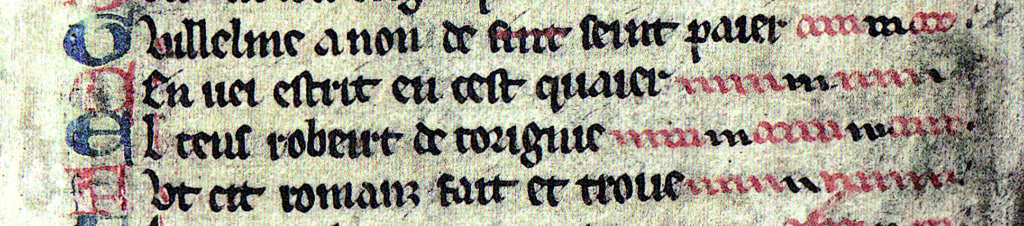

Mais au delà, c’est peut-être aussi un hommage du grand savant aux croyances populaires, au folklore qui, à sa manière, transmet un savoir immémorial. Nous savons, par le Roman du Mont Saint-Michel de Guillaume de Saint-Pair (1er ouvrage rédigé en langue romane traitant de ce sujet), que Robert de Torigni y accordait le plus grand intérêt. On peut lire dans le prologue de cet ouvrage, qui fait la part belle aux miracles et au merveilleux, cette dédicace : « El tens Robeirt de Torignié / Fut cit romanz fait et trové » (v. 19-20).

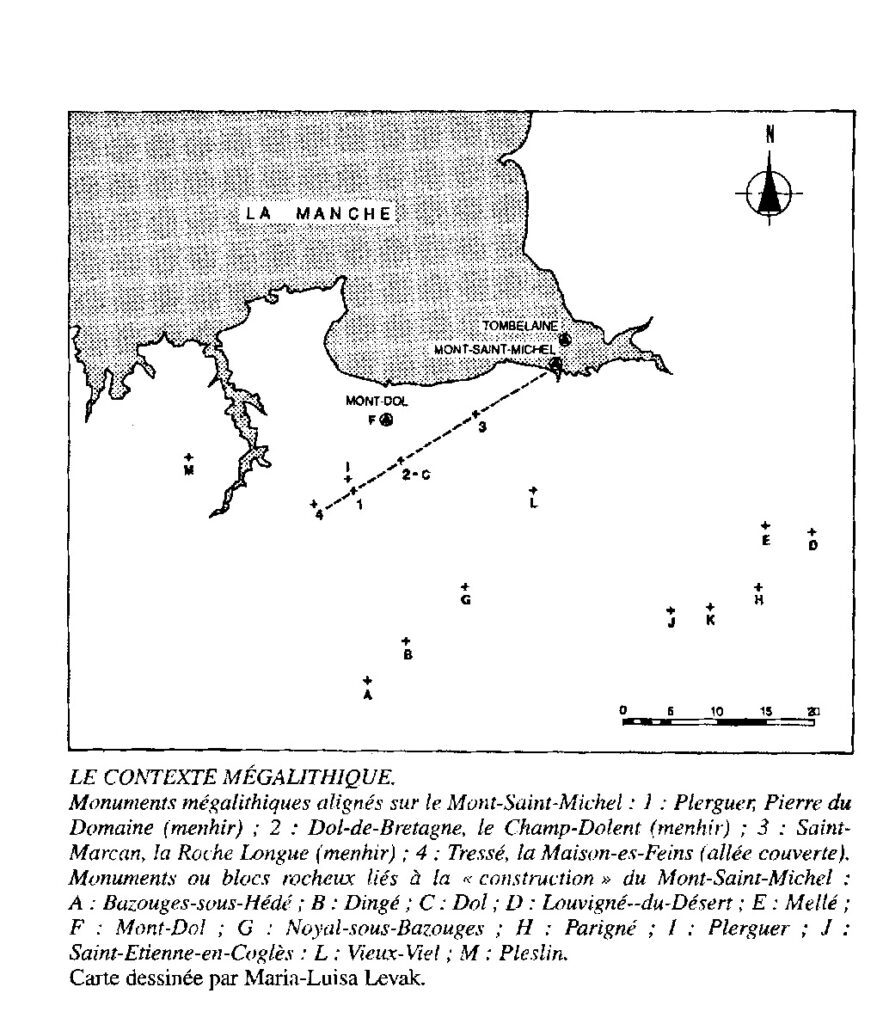

D’ailleurs ces mégalithes ne renvoient pas seulement au folklore et au merveilleux. On sait maintenant que les populations néolithiques qui ont dressé ces mégalithes savaient les aligner selon certains axes astronomiques. Dans son Mont Saint-Michel, Histoire d’un mythe (Éditions Ouest-France, 1997) Marc Déceneux écrit (chap. 2, p. 66) : « Tout se passe donc comme si le Mont-Saint-Michel, sinon une structure monumentale couvrant son sommet, se trouvait au centre de toute une géographie mégalithique couvrant une large frange du littoral normano-breton et de son arrière-pays. Cette hypothèse est d’autant plus plausible que des cas comparables existent : il s’agit alors d’ensembles groupés autour d’une éminence. »

L’Église a pris grand soin de christianiser ces mégalithes (voir la croix installée au sommet de la Pierre longue) : elle avait donc pleinement conscience de leur puissance symbolique auprès des populations. Leur prêter attention était donc un impératif. C’est du moins notre hypothèse…

Deuxième direction

Celle de l’ouest décalée de 25° vers le nord, soit 270° + 25° = 295°. Cette fois la piste nous emmène en mer, à la pointe de la Cornouaillles, dans l’archipel des Scilly.

Quel pourrait être le lien avec Robert de Torigni ? Peut-être une autre sorte de mythe : celui d’Arthur et des chevaliers de la Table ronde (très présents dans les légendes du Mont). Ces légendes ont passionné l’abbé du Mont Saint-Michel puisqu’il leur a consacré deux ouvrages de fiction : Les Enfances de Gauvain et L’Histoire de Mériadoc.

Robert de Torigni était aussi l’ami d’Aliénor d’Aquitaine (et même parrain de sa fille Aliénor). Or on sait l’usage politique que la nouvelle dynastie Plantagenêt a fait de cette nouvelle « matière » de Bretagne (on parle même d' »arthurianisme ») popularisée par Geoffroy de Monmouth dans son Histoire des rois de Bretagne (1138) : il s’agissait de légitimer les droits de la nouvelle dynastie anglaise (qui se présentait comme héritière de la royauté bretonne), face au « récit » de la monarchie capétienne qui se rattachait à Clovis et à Charlemagne : la « matière de France » aussi appelée cycle carolingien.

Oui mais quel rapport avec les îles Scilly ? De toute évidence celui de la fin, de la mort, car nous parlons bien d’une épitaphe et d’un tombeau. Le lien est donc clair : l’île d’Avalon (mentionnée pour la première fois par Geoffroy de Monmouth et reprise par le jersiais Robert Wace dans son Roman de Brut) : « en Avalon se fist porter Por ses plaies mediciner » v. 4437-4438).

Avalon : le lieu de la « dormition d’Arthur » après la bataille de Camlann. Certes, en 1191, cinq ans seulement après la mort de Robert de Torigni, on « inventera » finalement la tombe d’Arthur loin de la mer, à Glastonbury. Mais cela n’empêche en rien les îles Scilly de revendiquer de nos jours d’être la seule et véritable et authentique île d’Avalon…

On y trouve en tout cas une cinquantaine de tombes mégalithiques vieilles de plus de 3000 ans et on sait qu’une abbaye bénédictine y fut fondée en 964 (un siècle avant la conquête normande). De plus, la toponymie d’un îlot de l’archipel permet aujourd’hui à l’office de tourisme de miser sur la légende pour attirer les touristes.

Les oies bernaches de la baie du Mont Saint-Michel

Ici, la Nature et l’Homme se sont alliés pour le meilleur ! Depuis plus de dix siècles le Mont Saint-Michel « envoûte » ceux qui l’approchent. Visiteurs d’un jour ou résidents de la baie, tous obéissent à la véritable maitresse des lieux : la marée !

Archives INA : Les pêcheries de la baie du Mont Saint-Michel (2004)

Archives INA : le passeur du Mont Saint-Michel (1976)

L’épitaphe de Robert de Torigni : l’hypothèse alchimique

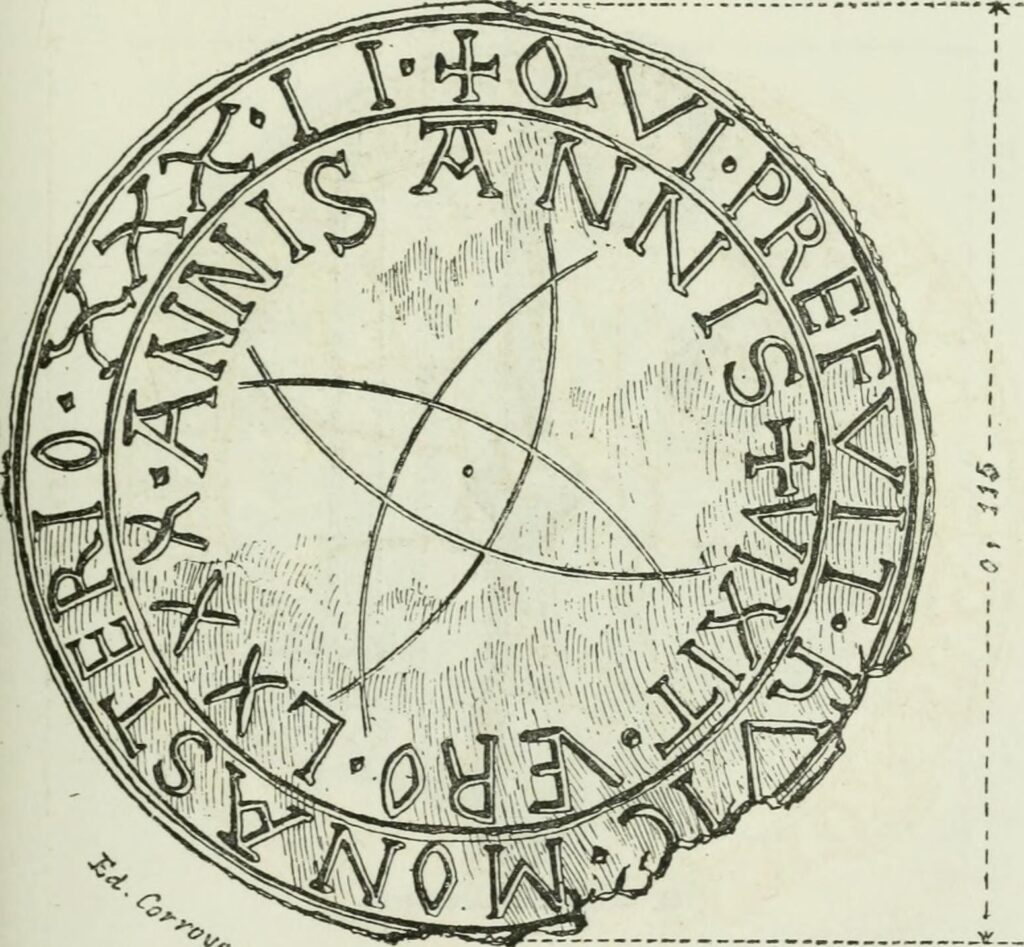

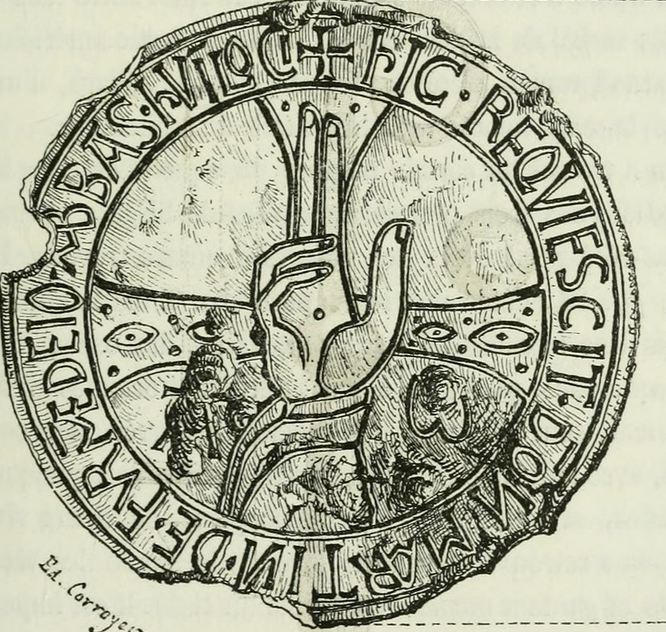

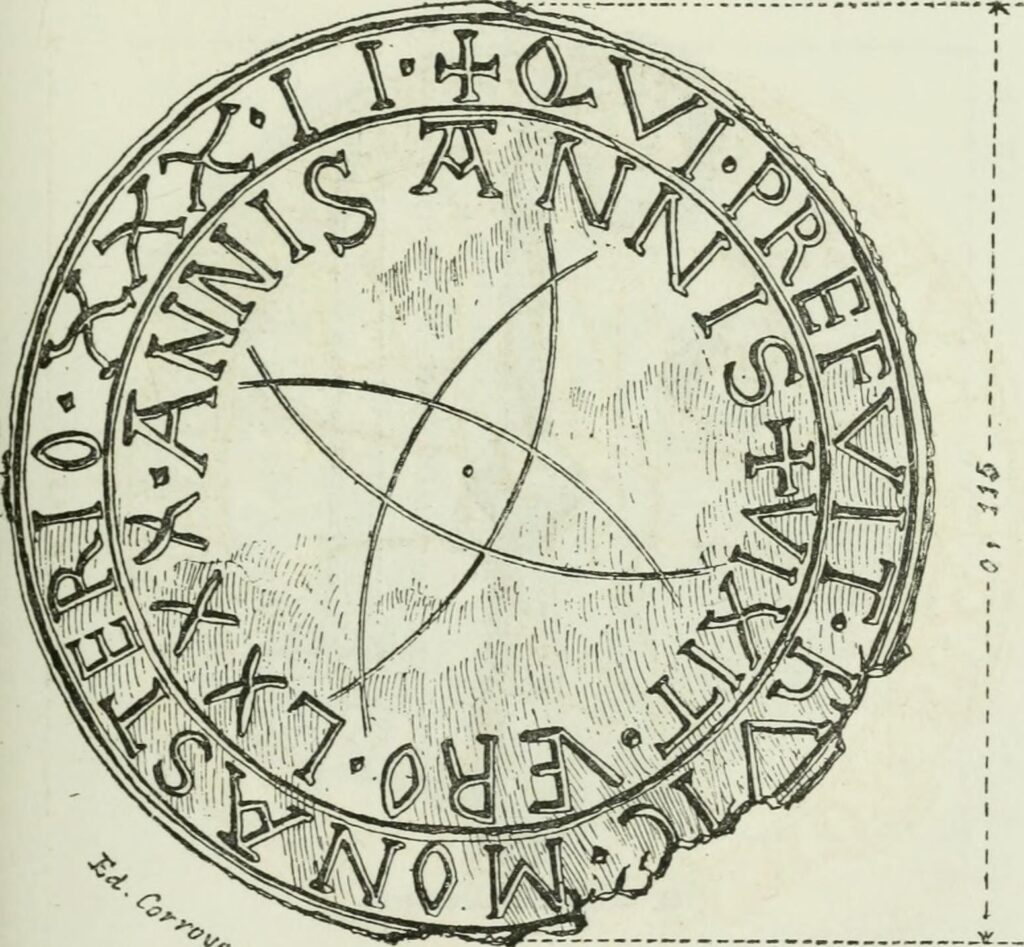

La reproduction du disque figure dans Histoire et légendes du Mont Saint-Michel d’Édouard Corroyer (1877).

On doit ces deux dessins à Édouard Corroyer (élève de Viollet-le-Duc et architecte des Monuments historiques). Ils reproduisent la face et le revers de l’épitaphe de Robert de Torigni découverte dans sa tombe (un disque de plomb de 115 mm de diamètre retrouvé posé de champ entre la tête de l’abbé et la paroi interne du cercueil). Édouard Corroyer les a exécutés en 1876 à la suite de la première campagne de fouilles archéologiques effectuée sur le Mont en 1875.

« Pendant le cours des travaux entrepris en 1875 (…), les fouilles (…) ont fait découvrir le tombeau de Robert de Torigni (…). (Il) mourut en 1186, et observant (…) la règle de son ordre (…), il avait été (…) enterré (…) in porticu ecclesiae. C’est là en effet que sa sépulture a été découverte (…) sur l’emplacement du Porche et au pied des Tours qu’il avait élevées. Son tombeau, de deux mètres sept centimètres de longueur, creusé dans un calcaire grossier, était engagé de vingt-cinq centimètres dans le mur de la façade romane et placé sous les marches à droite de la porte principale de l’Église (…). Nous avons ouvert ce tombeau ; il contenait les restes d’un abbé revêtu de ses habits sacerdotaux, noircis et comme brûlés par le temps. La tête était au couchant ; les bras étaient croisés sur la poitrine, et sous le bras droit se trouvait une crosse en bois, sans aucun ornement, surmontée d’une volute en plomb. Au sommet du tombeau et posé de champ entre la tête et la paroi interne du cercueil, était placé un disque en plomb portant gravée sur la face : au milieu, une main bénissant sur une croix pattée à branches égales, entre lesquelles en haut, se voient l’alpha et l’oméga ; en exergue on lit : Hic. requiescit. Robertus. de. Torigneio. abbas. hujus. loci. (Ici repose Robert de Torigni abbé de ce lieu), et sur le revers : Qui. prefuit. huic. monasterio. XXX. II. annis. vixit. vero. LXXX. annis (Qui fut abbé de ce monastère trente-deux années et vécu quatre-vingt ans). »

L’interprétation du sens religieux de la face ne pose aucune difficulté. Celle du revers est par contre plus problématique. Et nous n’en avons encore jamais trouvé l’explication.

On voit quatre arcs de cercle entrecroisés autour d’un point central et dont les intersections semblent indiquer les quatre directions cardinales, à ce détail près qu’elles ne sont pas orientées verticalement et horizontalement (N.E.S.O.) comme c’est le cas d’une rose des vents sur une carte, mais basculées de 25° sur la droite.

Bref… La question est celle du sens de ce pivotement des cardinales : nous l’explorerons dans un autre article. Mais avant, étudions la possibilité d’une signification ésotérique de cette figure géométrique.

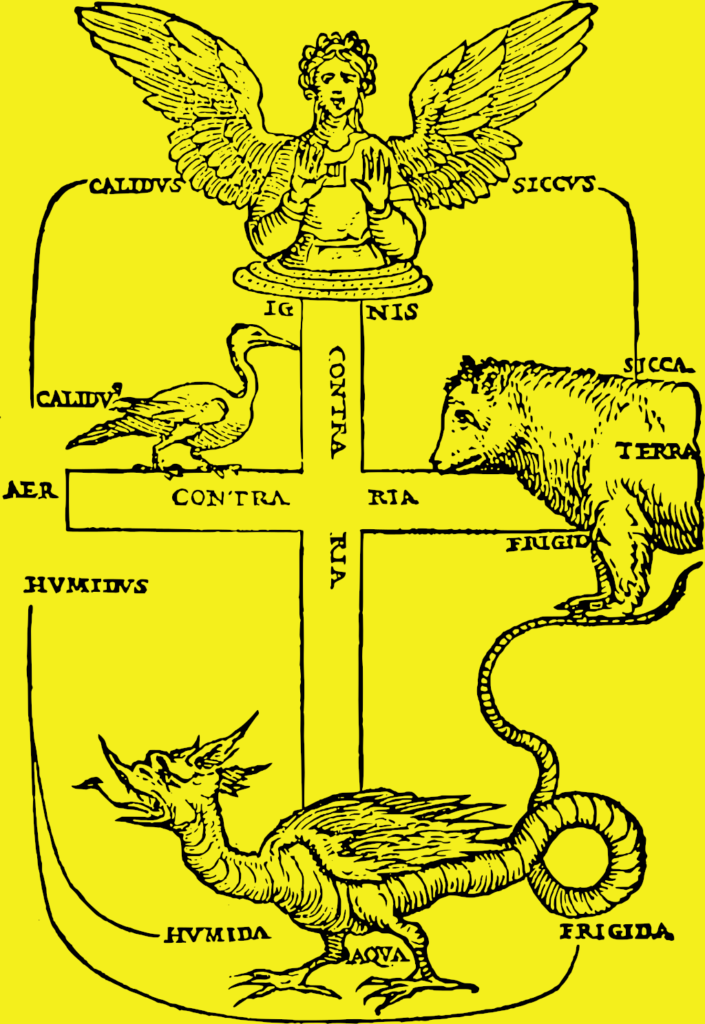

4 et 1… 4 directions (projections et /ou provenances) et 1 centre. L’alchimie n’est pas loin : les 4 éléments et la quintessence. La terre, l’eau, l’air, le feu pour l’ici-bas. ET la « quintessence » pour désigner l’autre monde, dont le combat de l’archange contre le démon est l’ultime épisode, celui qui doit permettre d’en ouvrir les portes après la défaite du démon. Un lieu qui transcende les horizontalités en une verticalité dernière : l’Ascension après l’Apocalypse. Cela peut sembler un peu savant, mais Robert de Torigni était un des plus fins érudits de son temps et il a passé une partie de sa vie dans les livres.

Cette proposition soulève toutefois une question simple : l’alchimie existait-elle au XIIe siècle ? Car si tel n’est pas le cas, notre hypothèse s’effondre…

Le texte fondateur de l’alchimie est la Table d’émeraude. Il a été traduit pour la première fois de l’arabe vers le latin au début du XIIe siècle. Ce texte, faussement attribué à Hermès Trismégiste (personnage mythique de l’Égypte hellénistique) se trouve, dans sa plus ancienne version connue, dans un traité en arabe composé au IXe siècle – le Livre du secret de la Création / Kitâb sirr al-Halîka – qui pourrait être la traduction d’un original grec perdu.

Les plus anciennes traductions de l’arabe vers le latin du Livre secret de la création sont datées de la première moitié du XIIe siècle (vers 1140). Le texte est ensuite cité dans le De essentiis dès 1143 par Herman de Carinthie (qui participa à la première traduction du Coran en latin), ami de Robert de Chester, le traducteur en 1144 du Liber de compositione alchimiæ considéré comme le premier traité d’alchimie en occident. Cette date est d’ailleurs retenue comme marquant la naissance de l’alchimie occidentale latine.

Dans l’introduction, on peut lire que « toutes choses sont composées de quatre principes élémentaires, le chaud, le froid, l’humide et le sec » (les quatre qualités d’Aristote). Quant à la théorie des quatre éléments, elle a été formulée par les penseurs présocratiques (Empédocle, Thalès, Anaximène et Héraclite au Ve siècle av. J.-C.) et transmise ensuite par Aristote, qui aurait été redécouvert par les chrétiens via des traductions en arabe au XIIe siècle au moment des croisades, selon l’idée la plus communément admise.

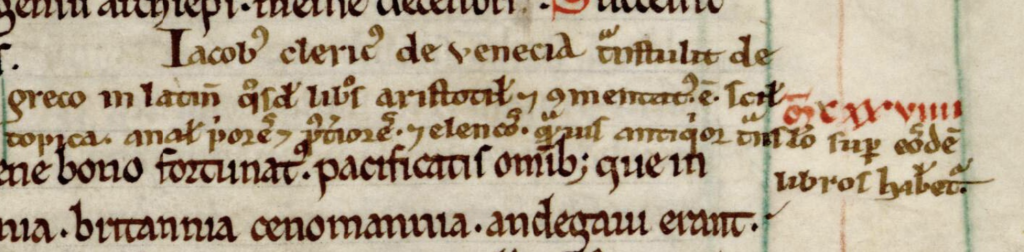

Ou bien (et ce point est peut-être capital…) selon la thèse proposée par Sylvain Gouguenheim dans son Aristote au Mont Saint-Michel, Les racines grecques de l’Europe chrétienne (Éditions du Seuil, 2008) redécouverte au Mont Saint-Michel justement, par une série de traductions faites directement du grec vers le latin par Jacques de Venise entre 1120 et 1145-1150, date de sa mort. Sylvain Gouguenheim précise également que « Robert de Torigny, le grand abbé du Mont-Saint-Michel (1154-1186), a laissé dans sa Chronique un témoignage qui concerne l’activité de traducteur de Jacques de Venise. La manuscrit, conservé à la bibliothèque municipale d’Avranches, contient une glose intercalée dans les lignes consacrées aux années 1128-1129, qui signale les traductions et les commentaires effectués par Jacques de Venise, « quelques années auparavant », ce qui les situerait vers 1125. La glose, qui est très vraisemblablement de la main même de Robert de Torigny, date des années 1154-1157. » (pp. 110-111)

Donc Robert de Torigni disposait, dans sa bibliothèque du Mont Saint-Michel, d’un important corpus de traductions des œuvres d’Aristote, dont la Physique. Qu’il ait eu connaissance de la théorie des quatre éléments par Aristote, ou par des écrits de saint Augustin (également très représenté au Mont), ou par une traduction du Livre du secret de la création, ou par toute autre voie, c’est une question que nous ne pouvons pas trancher. Mais les sources existaient et Robert n’était abbé à ne pas lire les ouvrages de sa précieuse bibliothèque.

Donc l’hypothèse selon laquelle Robert de Torigni aurait eu connaissance de cette nouvelle « science » nous semble recevable.

Mais Robert de Torigni n’a pas connu cette interprétation qu’on trouve dans la première version imprimée en 1546 de la Pretiosa margarita novella (La nouvelle perle précieuse) traité alchimique rédigé par Petrus Bonus en 1330.

Question subsidiaire : pourquoi une épitaphe en plomb ?

Les axes sacrés de la Saint-Michel

Le Mont Saint-Michel et l’Archange lumière (53′ — 1978)

extrait : de 13′ 07″ à 16′ 20″

1er axe :

Qu’en est-il de la corrélation avec les 2 fêtes de Saint-Michel mentionnées : le 8 mai et le 8 novembre ?

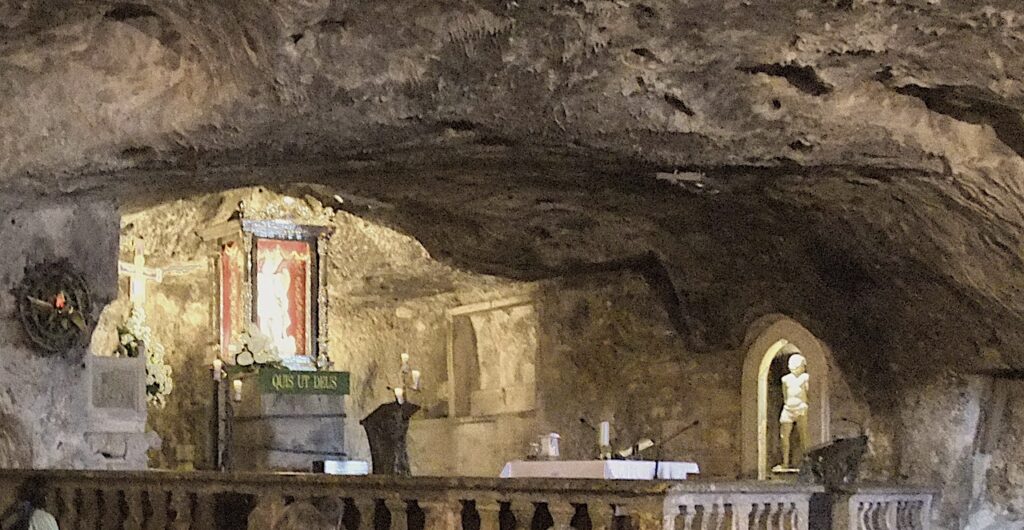

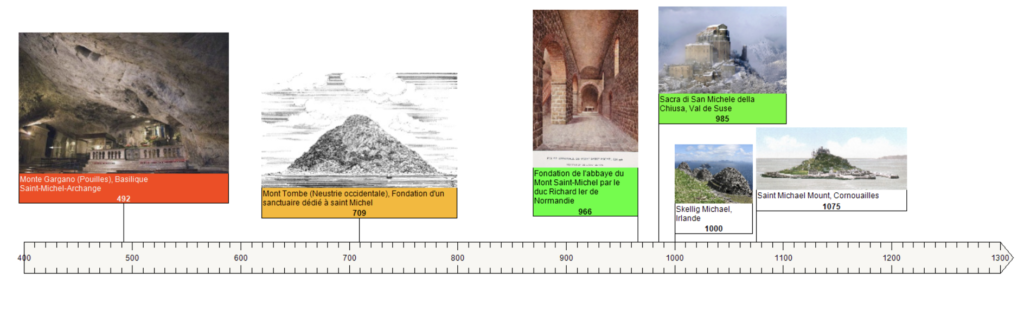

Le 8 mai commémore la dédicace à la fin du Ve siècle du sanctuaire du Mont Gargan (492), le plus ancien sanctuaire d’Europe consacré à saint Michel : c’est la Saint-Michel de printemps.

Le 8 novembre est la date retenue par les catholiques orientaux et les orthodoxes.

Aujourd’hui, on constate une « erreur » de 5° (sur 360°, soit une marge d’erreur de 1,4 %, ce qui est à la fois peu et beaucoup). Que pourraient nous dire les astronomes sur la situation au début du VIIIe siècle ? Il faudrait aussi, peut-être, s’interroger sur les conséquences du passage du calendrier julien au calendrier grégorien (1582) sur notre raisonnement : il semble que la correction amplifie la marge d’erreur plus qu’elle ne la diminue, mais dans un ordre de grandeur qui n’excède pas 3 %. Il y a en tout cas une concordance, même approximative, qui peut interroger. Reste à savoir si ces deux dates étaient connues et célébrées dans cette région il y a 1000 ans .

Une autre question est celle de la symétrie chronologique et astronomique parfaite des deux traditions : 8 mai et 8 novembre , soit respectivement 6 semaines et un jour avant le solstice d’été ou 6 semaines et 1 jour avant le solstice d’hiver. Ce point n’est pas contestable. Mais peut-on y voir autre chose que le fait du hasard ?

Si l’on tient compte du fait que c’était le calendrier julien qui s’appliquait avant 1582, on peut faire enfin le constat suivant :

- L’azimut 249,50° correspond au 30 octobre en calendrier grégorien

- La conversion en calendrier julien au XIIe siècle nous donne le 16 octobre.

- Le 16 octobre est la date de la dédicace du sanctuaire du Mont Saint-Michel

2e axe :

Le documentaire cité plus haut nous dit que l’axe de l’église paroissiale (première mention au XIe siècle) est celui du 29 septembre, date de la célébration de saint Michel sur le Mont : un axe très proche de celui de l’équinoxe (21 septembre) à peine décalé vers le sud d’une semaine (267°). Une affirmation validée par l’observation. La marge d’erreur n’excluant pas que les premiers bâtisseurs aient fait tout simplement le choix de l’axe équinoxial (270° / 90°).

L’axe michaélique en Occident

Cet axe regroupe 5 des 7 sites de l’axe connu sous le nom d’ « épée de saint Michel »

https://www.la-croix.com/Religion/mont-saint-michel-millenaire-sanctuaires

https://fr.aleteia.org/2017/05/26/7-sanctuaires-dedies-a-saint-michel-archange-unis-par-un-fil-direct/

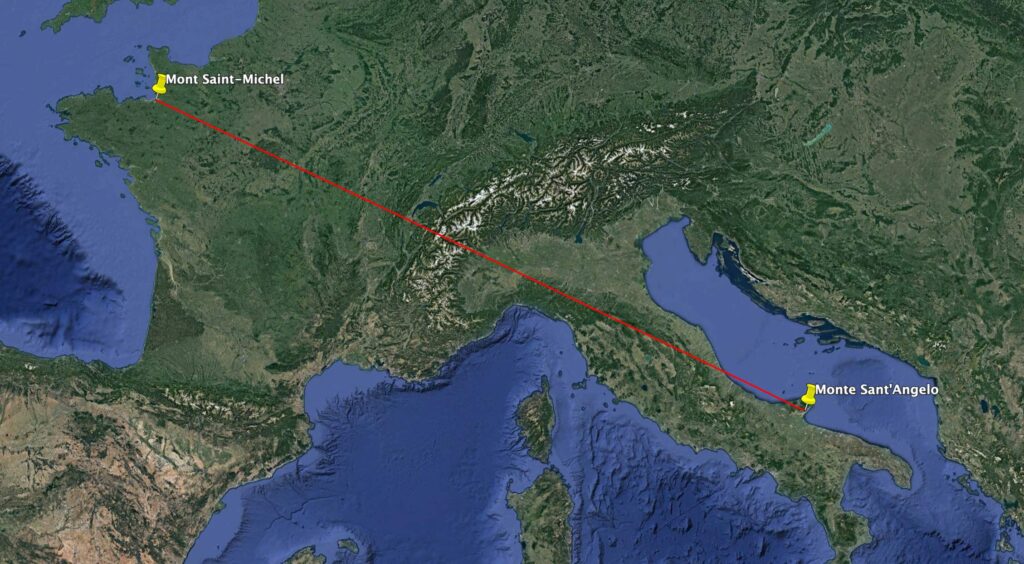

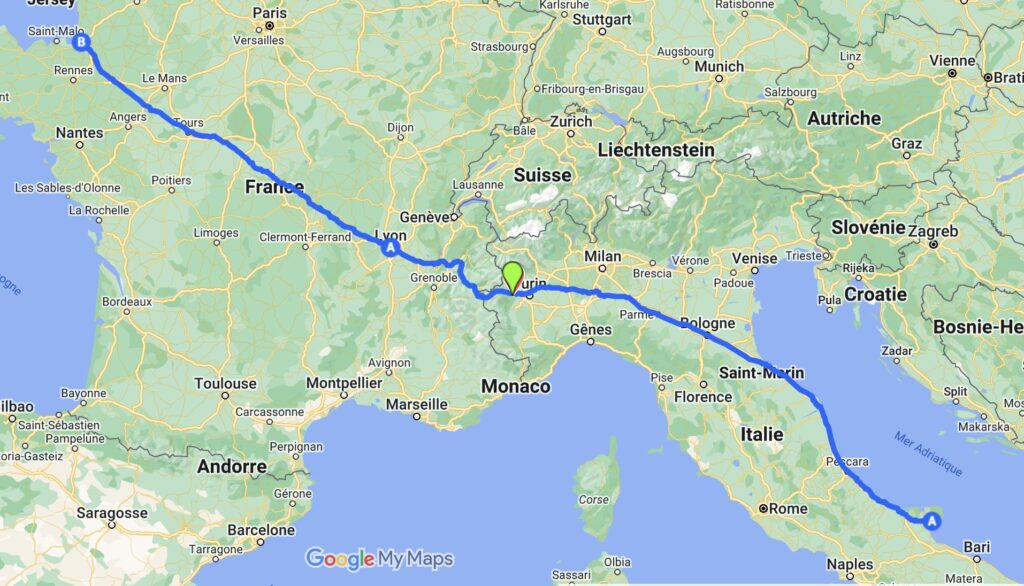

Le premier sanctuaire dédié à l’archange Michel en Occident est celui du Mont Gargan en Italie. Le culte de saint Michel est de tradition byzantine et il est vénéré au Mont Gargan depuis le milieu du Ve siècle, c’est-à-dire lorsque s’effondre l’Empire romain d’Occident. Le lien le plus célèbre et le plus explicite est celui qui lie le Mont Gargan au Mont Saint-Michel en Normandie, que la tradition situe au début du VIIIe siècle (708-709). D’un point de vue historique, c’est l’origine de l’axe michaélique en Occident, illustré par le périple (708-709) des « envoyés mandatés par Aubert » (Revelatio, VI).

Car, toujours selon le texte de la Revelatio (V et VI), « l’évêque Aubert, ne cessait de se tourmenter en constatant qu’il ne disposait pas de reliques du saint archange, le bienheureux Michel l’engagea à envoyer sans délai des frères au lieu où l’on honore avec vénération le souvenir du très saint archange sur le Mont Gargan et à accueillir avec une reconnaissance extrême les marques de bénédiction qu’ils rapporteraient sous son patronage.

Cependant les envoyés mandatés par Aubert arrivent à destination ; accueillis avec la plus grande bienveillance par l’abbé du lieu (…) ils font connaître (…) les raisons de leur venue (…). Après quoi, on retira avec la vénération qui convenait des reliques de l’endroit où le bienheureux archange avait chargé les fidèles de célébrer le souvenir de sa personne, à savoir un morceau du petit manteau rouge que l’archange avait déposé lui-même au Mont Gargan sur l’autel qu’il avait dressé de ses propres mains ainsi qu’un fragment du marbre sur lequel il s’était tenu et qui conserve aujourd’hui encore en ce lieu les traces de son pied, l’abbé remit aux frères les gages de protection pour qu’ils fussent rapportés au lieu consacré, sous la condition expresse qu’un même lien de charité unît éternellement ceux qu’une même révélation angélique avait réunis. »

On peut évidemment s’étonner du grand empressement manifesté par un sanctuaire fondateur à se défaire de ses précieuses reliques au bénéfice d’un sanctuaire concurrent qui n’existe pas encore… Mais ce qui importe, c’est que le texte montois (rédigé probablement au IXe siècle) revendique sa filiation avec le Mont Gargan. Et comme il suffit de 2 points pour tracer une droite, le fait est que nous l’avons. Elle est orientée du SE vers le NO, cap 300°, ce qui correspond à la position du soleil couchant au moment du solstice d’été (21 juin). : fête de la Saint-Jean et non de la Saint-Michel…

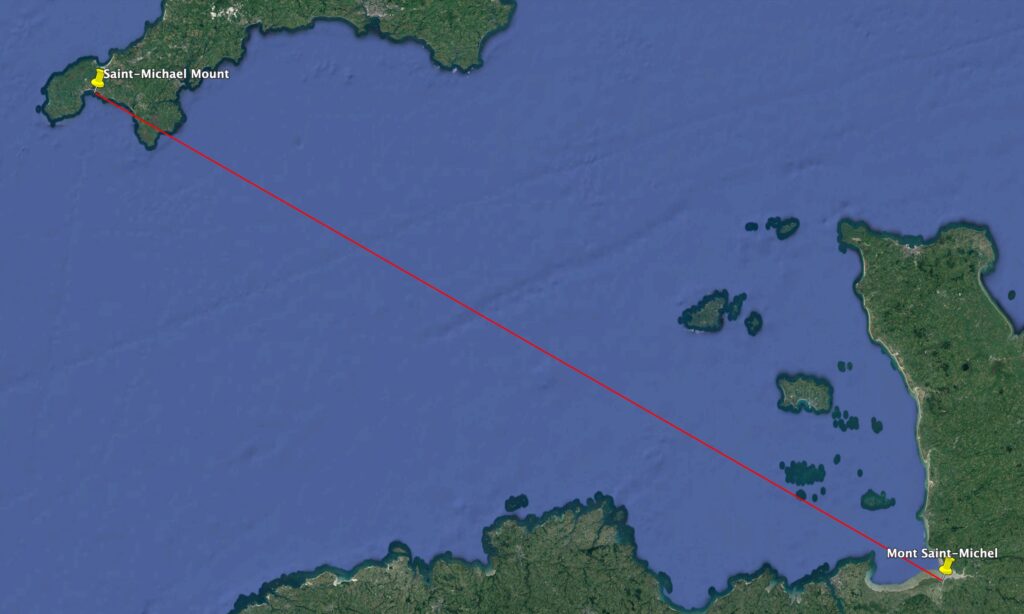

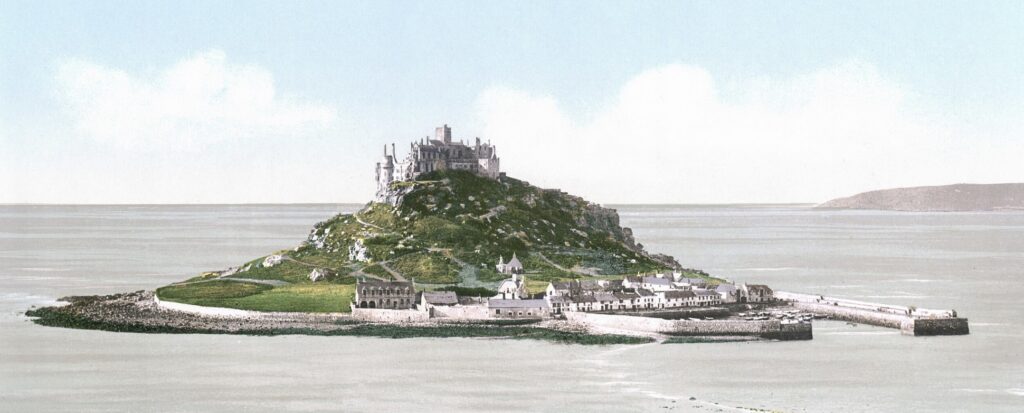

Le Saint Michael’s Mount en Cornouailles est un troisième jalon intéressant. Sans preuves archéologiques avérées, « on rapporte qu’un monastère celtique (dédié à saint Michel) se serait développé sur le rocher du VIIIe au XIe siècle » (Wikipédia) : une chronologie compatible avec celle du Mont Saint-Michel avant ou à l’aube de la Normandie. Pour la suite, c’est une histoire normande : île offerte aux moines bénédictins du Mont Saint-Michel au XIe siècle par le roi d’Angleterre Édouard le Confesseur (1042-1066) pour que les moines y construisent une abbaye. Ou bien donnée à l’abbaye normande par Robert de Mortain, demi-frère du roi d’Angleterre Guillaume le Conquérant, quelques années plus tard. Et en 1135, l’abbé Bernard du Bec du Mont Saint-Michel en Normandie y fit construire l’église actuelle et le prieuré.

Là encore une connexion avérée et explicite d’un point de vue factuel et historique, mais rien sur l’étrangeté de l’alignement de ce 3e point sur la droite formée par les 2 premiers. Même si l’on devine que les marins, longtemps avant l’invention de la boussole et de l’astrolabe nautique, savaient par d’autres moyens tracer une route pour atteindre un point sur la terre. Autre étrangeté ou coïncidence amusante : cet axe est comme gravé dans la pierre sur le Mont lui-même. Avec les moyens actuels de la cartographie numérique (en l’occurrence Google Earth), il est assez simple de vérifier que l’axe michaélique se retrouve dans l’axe correspondant à la ligne tracée par les 2 points suivants : le point marquant le centre du porche de l’ancienne abbaye romane et le point de la chapelle d’Aubert. En d’autres termes, la ligne passant par l’ancienne entrée de l’abbatiale romane (détruite à la suite de l’incendie de 1776) et la chapelle Aubert située en contrebas mènera directement le navigateur à Saint Michael’s Mount en Cornouailles. Étonnant, non ?

Le 4e point vers le NO est éperon rocheux situé au large des côtes sud-ouest de l’Irlande : Skellig Michael (péninsule d’Iveragh, comté de Kerry, Munster). Une première installation de moines possible au VIe siècle. Site abandonné au XIIIe siècle. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996 sous le nom Skellig Michael : un nom qui apparaît en 1044 dans un texte intégré au recueil Annales du royaume d’Irlande. Un édifice roman (XIIe siècle) cité par Giraud de Barri dans sa Topographia Hibernica (1188). Concernant les édifices antérieurs (fin du VIIIe siècle ?), ils présentent une particularité intéressante qui rappelle des données architecturales fournies dans la Revelatio pour décrire la forme du 1er sanctuaire édifié sur le Mont au VIIIe siècle : « (Aubert) apprit par des réponses (de l’ange) qu’il devait prendre pour mesure de la construction l’espace circulaire qu’il verrait piétiné par le taureau (…). Il fit donc construire un édifice qui (…) présentait une forme circulaire à la manière d’une grotte . »

Revelatio, IV-2 et V-1.

Un 5e point est également lié à cet axe, à la fois par sa dédicace et par son époque : la Sacra di San Michele (abbaye Saint-Michel-de-la-Cluse) près de Turin, située à mi-chemin entre le Mont Gargan et le Mont Saint-Michel en Normandie. L’abbaye est fondée vers 985, soit une vingtaine d’années après la fondation de l’abbaye bénédictine normande (965-966) et elle se situe sur un passage emprunté depuis l’Antiquité pour relier la plaine du Pô à la vallée du Rhône :

En résumé :

- Une origine en Occident : le Mont Gargan à la fin de l’Antiquité (fin du Ve siècle)

- Une extension occidentale à partir du VIIIe siècle : le Mont Saint-Michel

- Une consolidation « bénédictine » fin Xe – début XIe siècle.

- Une orientation SE-NO (environ cap 300°) qui peut être liée au solstice d’été (mais alors sans rapport avec l’archange Michel, mais assurément avec Apollon, qui n’est pas sans lien avec Michel… à suivre).

>> frise chrono :

Une mystérieuse carte préhistorique

… découverte au Mont-Saint-Michel – mai 2023

« Stefan Maeder est docteur en archéologie, diplômé de l’université Humboldt de Berlin et membre de l’Institut des paléosciences (FIPS) à l’université de Fribourg en Allemagne. Depuis près de vingt ans, il sillonne la planète à la recherche d’étranges rochers gravés que les préhistoriens appellent des pierres à cupules parce que nos lointains ancêtres y ont fait des trous évoquant la forme d’une ou de plusieurs petites coupes. Des réalisations humaines dont les plus anciennes remontent en Bretagne et en Normandie à au moins cinq millénaires avant J.-C., mais dont on peine encore aujourd’hui à cerner l’utilité. « Il en existe partout en Europe, souvent sur les cotes, mais on en trouve jusqu’au Japon où les mégalithes gravés sont plutôt liés à des contextes funéraires », dit-il. »

https://www.lepoint.fr/culture/une-my…

Architecture et géographie sacrée : le Mont Saint-Michel et l’Archange lumière

Architecture et géographie sacrée

Le Mont Saint-Michel et l’Archange lumière (53′ — 1978)

Entre la terre et l’océan, le monastère du Mont Saint-Michel récapitule l’épopée de l’Occident chrétien. Acropole des brouillards, huitième merveille du monde, préfiguration de la Jérusalem céleste…

Réalisateur et producteur : Paul Barba Negra

Texte : Jean Phaure

Musique : Costin Miereanu

Voix : Michel Bouquet