Home » FIGURES

Category Archives: FIGURES

L’épitaphe de Robert de Torigni : l’hypothèse géographique et mythique

Une proposition plus légère et plus ludique que la précédente (voir l’hypothèse alchimique). Cette seconde hypothèse ne contredit pas la première : elle la complète. L’idée est que cette figure géométrique a un sens à la fois géographique et mythique : une jeu de l’esprit imaginé par Robert de Torigni, une énigme soumise aux générations suivantes.

Une double question avant de se lancer : quid de la rose des vents et quid de la boussole vers la fin du XIIe siècle ?

Première question

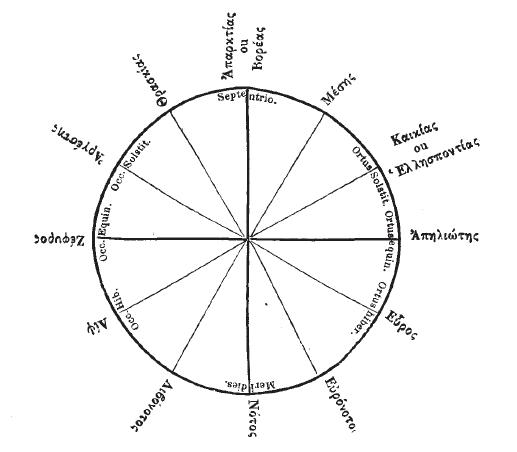

Pour la rose des vents, nous retrouvons Aristote… Les marins phéniciens ont été les premiers à utiliser la rose des vents, puis ensuite les marins grecs. Aristote en propose une version dite classique vers 330 av. J.-C.

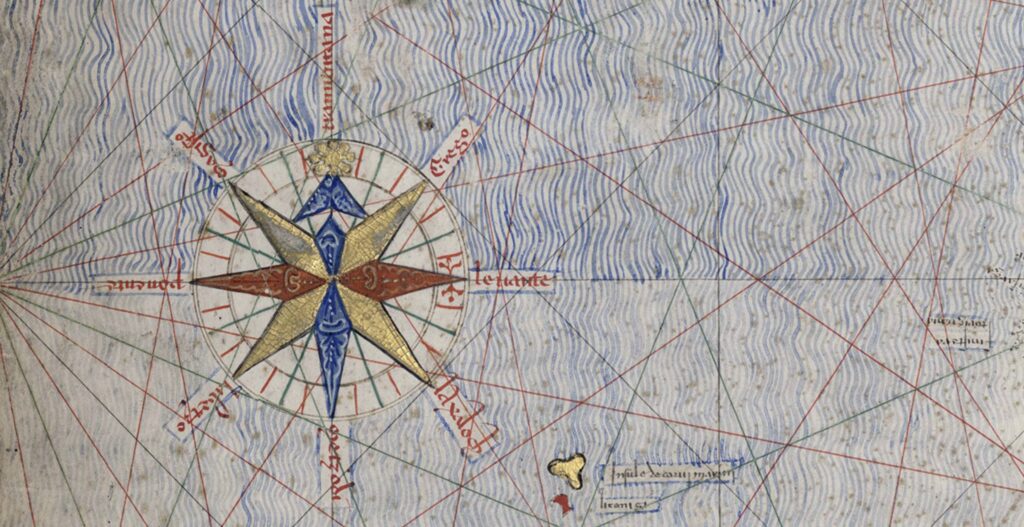

L’outil est donc connu, même s’il faut attendre 1375 pour la voir apparaître sur une carte : l’Atlas catalan attribué au majorquin Abraham Cresques.

Deuxième question

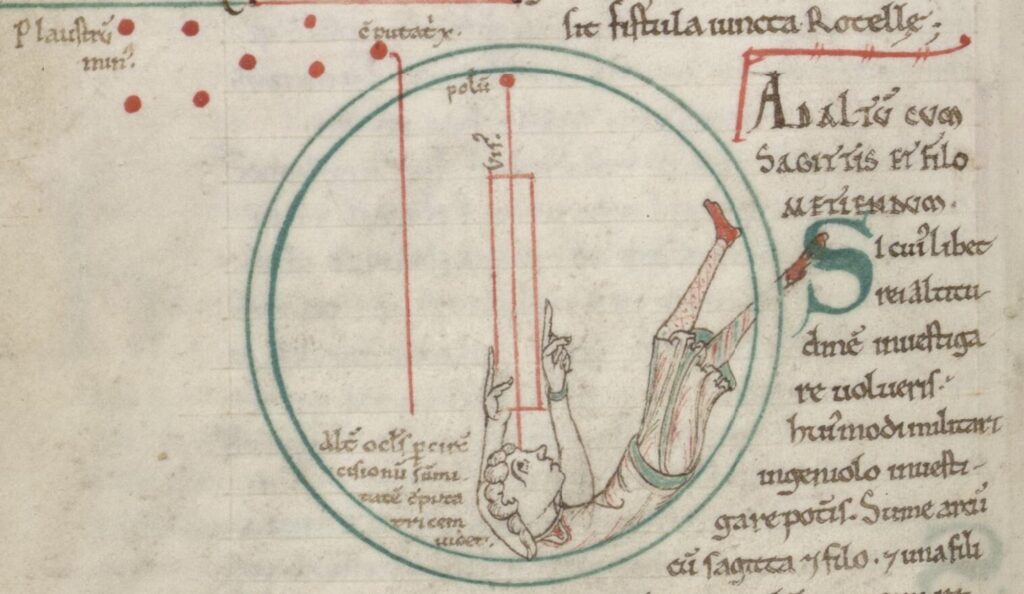

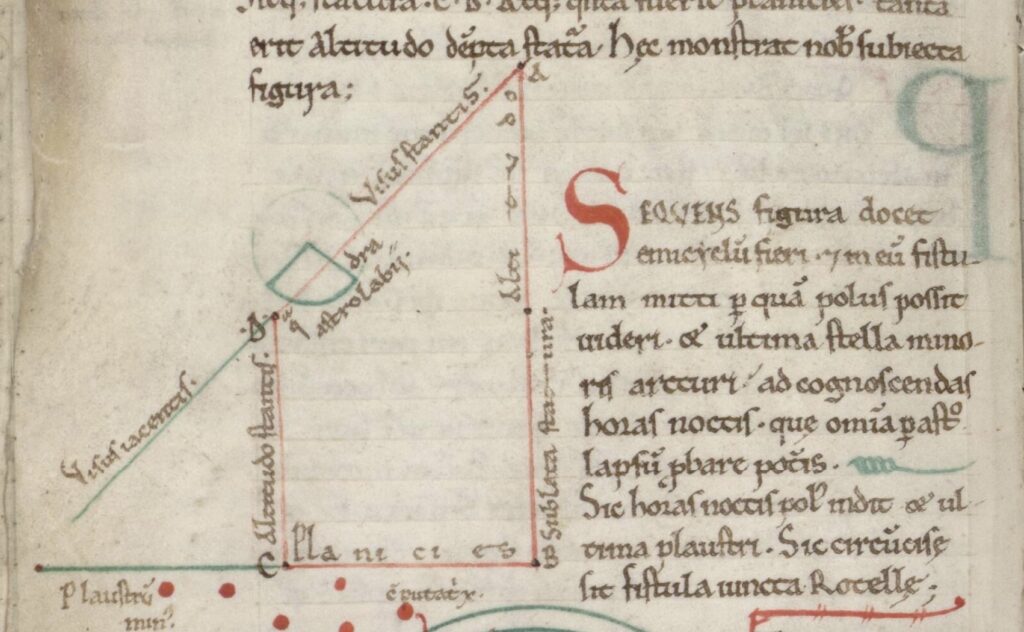

La boussole. Mise au point en Chine (un processus qui aurait duré 1000 ans). En Occident, la première mention d’une aiguille aimantée utilisée remonte à 1190 dans De naturis rerum (« De la Nature des Choses ») d’Alexandre Neckam. Donc il n’est pas impossible que Robert de Torigni, qui se rendait fréquemment en Angleterre, ait pu observer son usage en mer. Pas impossible mais pas certain… Mais même sans boussole, les marins pratiquent la navigation astronomique depuis l’Antiquité. Ils connaissent le nord (Stella maris – l’étoile de la mer – dans la constellation de la Petite Ourse, indique le nord, d’où son autre nom : l’Étoile polaire). Ils connaissent le Sud par différents moyens, dont le soleil de midi, et la nuit avec la croix du sud… Il connaissent l’ouest et l’est avec les équinoxes, et d’autres techniques utilisables tout au long de l’année que nous n’allons pas développer ici. Et puis nous sommes au Mont Saint-Michel : la Cité des livres. La preuve de la maîtrise de ces savoirs se trouve par exemple dans le Recueil de traités scientifiques et techniques, XIIe siècle, Avranches, BM 235 :

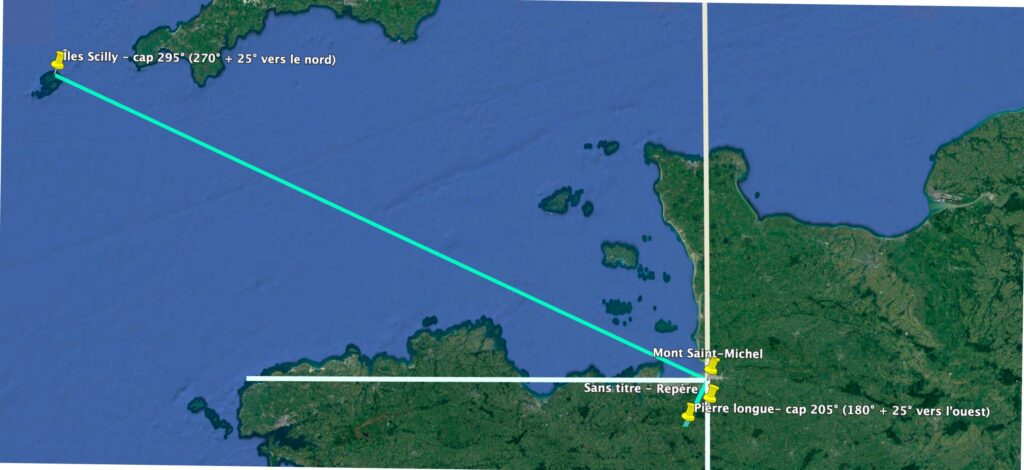

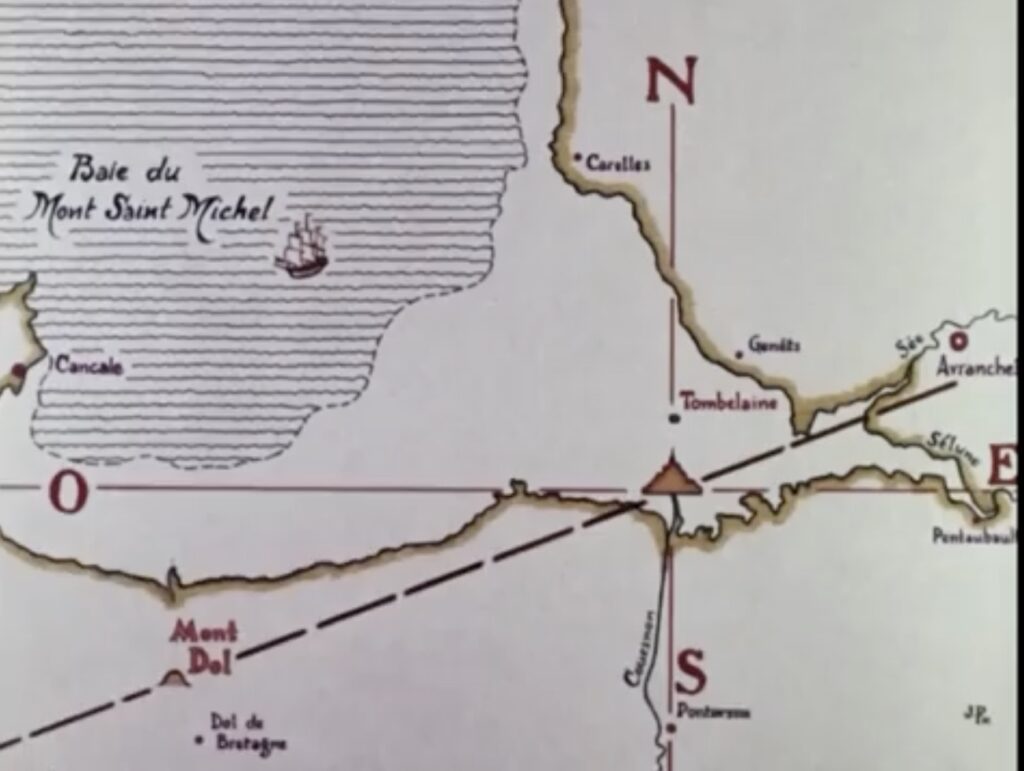

Donc l’idée que Robert de Torigni ait choisi de nous laisser, avec cette figure géométrique gravée sur le le revers de l’épitaphe de plomb, un message crypté reposant sur des données astronomiques et géographiques mérite d’être étudiée, ne serait-ce que pour le plaisir du jeu des conjectures, sans autre prétention. Admettons alors que ce que nous voyons reprends l’ordonnancement d’une rose des vents classique, avec un nord en haut, un sud en bas, un est à droite et un ouest à gauche.

Première direction

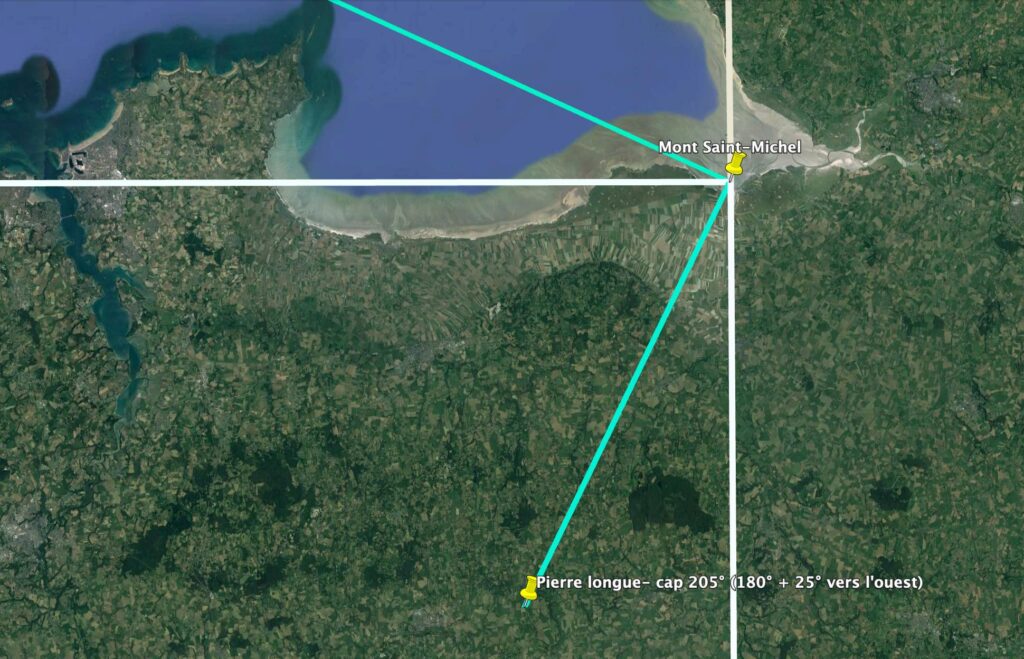

Celle du sud décalée de 25° vers l’ouest, soit 180° + 25° = 205*. La piste nous mène jusqu’à un menhir de grande taille (6,50 m), connu de tous les habitants de la région : la Pierre longue.

Le folklore nous apprend qu’elle aurait été perdue là par le diable, ou jetée contre des chiens qui cherchaient à l’attaquer : car souvent la présence de rochers ou de menhirs est expliquée par une anecdote mettant en scène un géant (Gargantua) ou le diable. Le sud, sur une rose des vents, c’est aussi le bas (donc le territoire du démon : idée que l’on retrouve dans l’illustration (1546) de La nouvelle perle précieuse (voir l’article : L’épitaphe de Robert de Torigni : l’hypothèse alchimique).

À la fin des combats, le monstre est toujours vaincu et le monument mégalithique marque l’emplacement de sa tombe. Ce que désigne cette ligne, c’est donc la défaite du démon et le triomphe des forces célestes : un message eschatologique qui ne surprend guère de la part de l’abbé du monastère de l’Apocalypse.

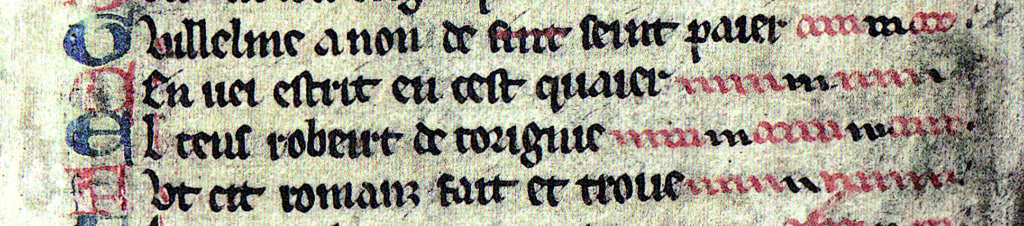

Mais au delà, c’est peut-être aussi un hommage du grand savant aux croyances populaires, au folklore qui, à sa manière, transmet un savoir immémorial. Nous savons, par le Roman du Mont Saint-Michel de Guillaume de Saint-Pair (1er ouvrage rédigé en langue romane traitant de ce sujet), que Robert de Torigni y accordait le plus grand intérêt. On peut lire dans le prologue de cet ouvrage, qui fait la part belle aux miracles et au merveilleux, cette dédicace : « El tens Robeirt de Torignié / Fut cit romanz fait et trové » (v. 19-20).

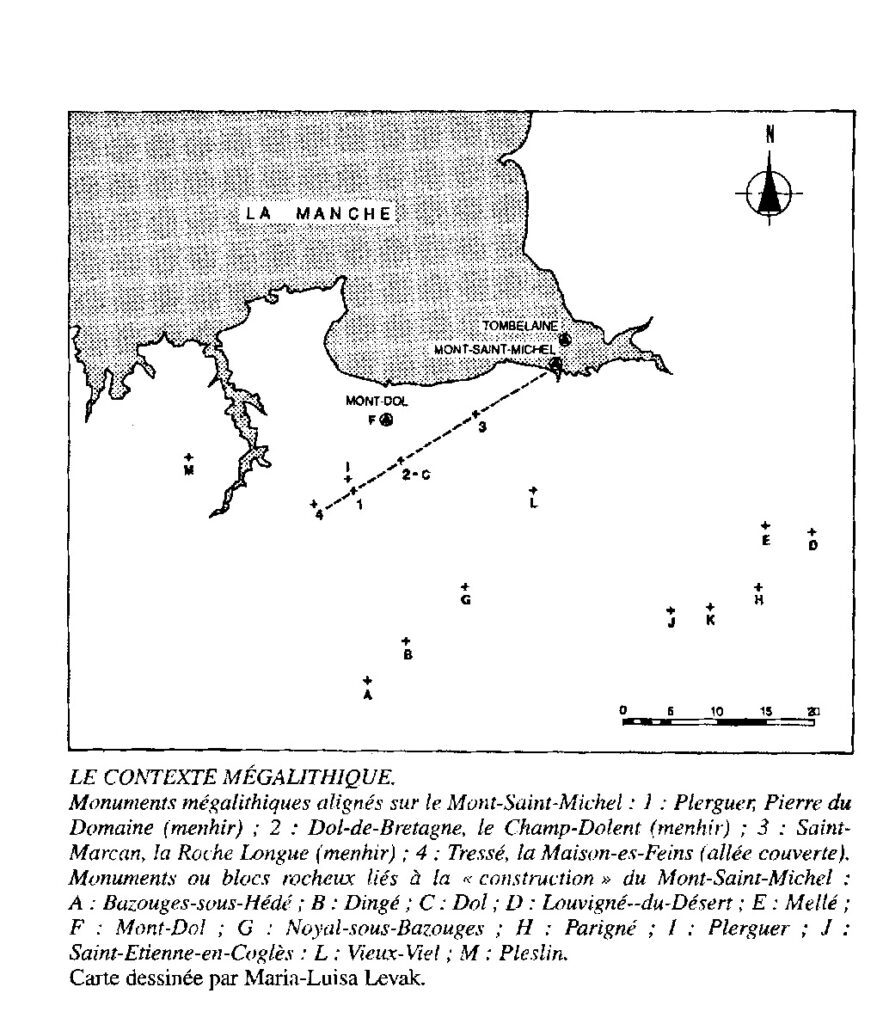

D’ailleurs ces mégalithes ne renvoient pas seulement au folklore et au merveilleux. On sait maintenant que les populations néolithiques qui ont dressé ces mégalithes savaient les aligner selon certains axes astronomiques. Dans son Mont Saint-Michel, Histoire d’un mythe (Éditions Ouest-France, 1997) Marc Déceneux écrit (chap. 2, p. 66) : « Tout se passe donc comme si le Mont-Saint-Michel, sinon une structure monumentale couvrant son sommet, se trouvait au centre de toute une géographie mégalithique couvrant une large frange du littoral normano-breton et de son arrière-pays. Cette hypothèse est d’autant plus plausible que des cas comparables existent : il s’agit alors d’ensembles groupés autour d’une éminence. »

L’Église a pris grand soin de christianiser ces mégalithes (voir la croix installée au sommet de la Pierre longue) : elle avait donc pleinement conscience de leur puissance symbolique auprès des populations. Leur prêter attention était donc un impératif. C’est du moins notre hypothèse…

Deuxième direction

Celle de l’ouest décalée de 25° vers le nord, soit 270° + 25° = 295°. Cette fois la piste nous emmène en mer, à la pointe de la Cornouaillles, dans l’archipel des Scilly.

Quel pourrait être le lien avec Robert de Torigni ? Peut-être une autre sorte de mythe : celui d’Arthur et des chevaliers de la Table ronde (très présents dans les légendes du Mont). Ces légendes ont passionné l’abbé du Mont Saint-Michel puisqu’il leur a consacré deux ouvrages de fiction : Les Enfances de Gauvain et L’Histoire de Mériadoc.

Robert de Torigni était aussi l’ami d’Aliénor d’Aquitaine (et même parrain de sa fille Aliénor). Or on sait l’usage politique que la nouvelle dynastie Plantagenêt a fait de cette nouvelle « matière » de Bretagne (on parle même d' »arthurianisme ») popularisée par Geoffroy de Monmouth dans son Histoire des rois de Bretagne (1138) : il s’agissait de légitimer les droits de la nouvelle dynastie anglaise (qui se présentait comme héritière de la royauté bretonne), face au « récit » de la monarchie capétienne qui se rattachait à Clovis et à Charlemagne : la « matière de France » aussi appelée cycle carolingien.

Oui mais quel rapport avec les îles Scilly ? De toute évidence celui de la fin, de la mort, car nous parlons bien d’une épitaphe et d’un tombeau. Le lien est donc clair : l’île d’Avalon (mentionnée pour la première fois par Geoffroy de Monmouth et reprise par le jersiais Robert Wace dans son Roman de Brut) : « en Avalon se fist porter Por ses plaies mediciner » v. 4437-4438).

Avalon : le lieu de la « dormition d’Arthur » après la bataille de Camlann. Certes, en 1191, cinq ans seulement après la mort de Robert de Torigni, on « inventera » finalement la tombe d’Arthur loin de la mer, à Glastonbury. Mais cela n’empêche en rien les îles Scilly de revendiquer de nos jours d’être la seule et véritable et authentique île d’Avalon…

On y trouve en tout cas une cinquantaine de tombes mégalithiques vieilles de plus de 3000 ans et on sait qu’une abbaye bénédictine y fut fondée en 964 (un siècle avant la conquête normande). De plus, la toponymie d’un îlot de l’archipel permet aujourd’hui à l’office de tourisme de miser sur la légende pour attirer les touristes.

L’épitaphe de Robert de Torigni : l’hypothèse alchimique

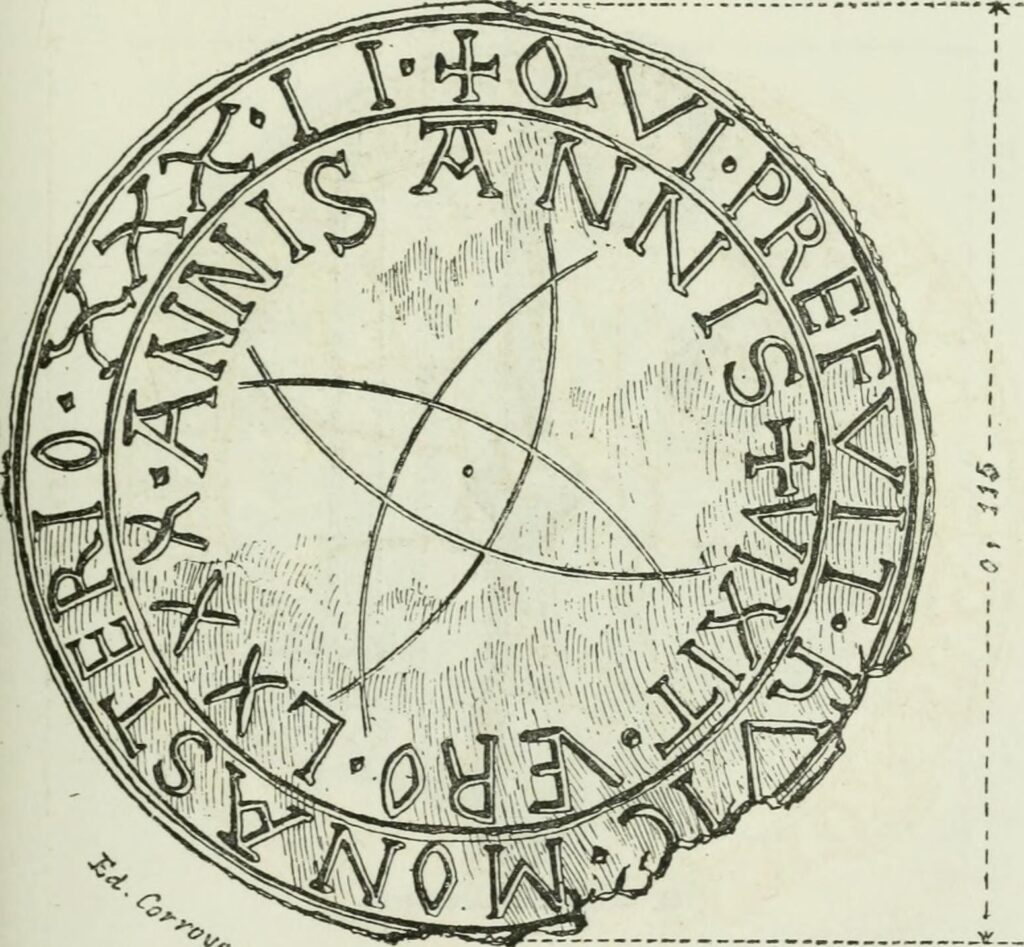

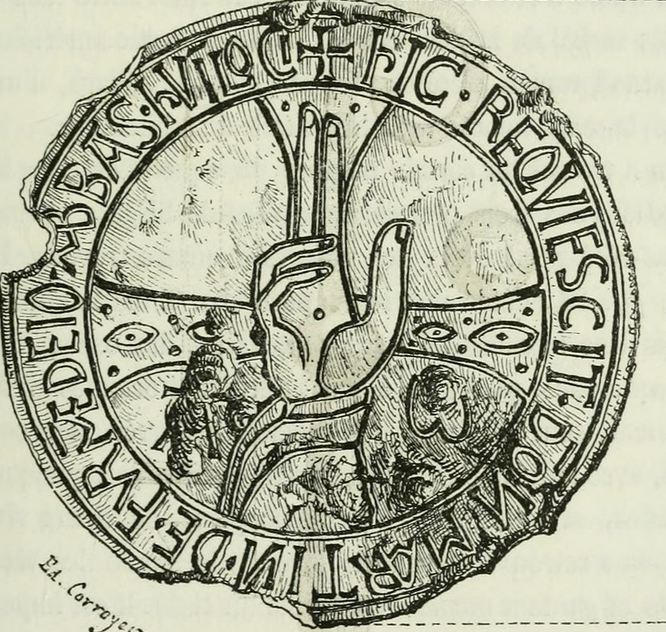

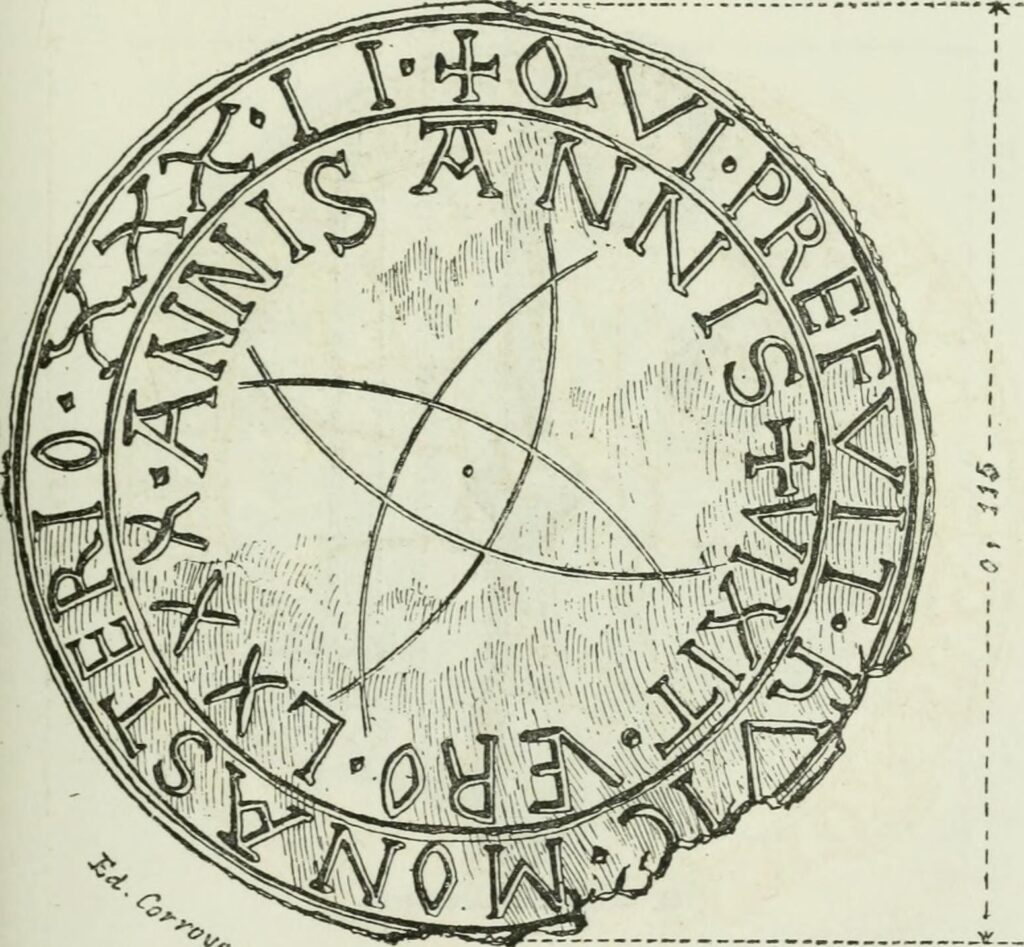

La reproduction du disque figure dans Histoire et légendes du Mont Saint-Michel d’Édouard Corroyer (1877).

On doit ces deux dessins à Édouard Corroyer (élève de Viollet-le-Duc et architecte des Monuments historiques). Ils reproduisent la face et le revers de l’épitaphe de Robert de Torigni découverte dans sa tombe (un disque de plomb de 115 mm de diamètre retrouvé posé de champ entre la tête de l’abbé et la paroi interne du cercueil). Édouard Corroyer les a exécutés en 1876 à la suite de la première campagne de fouilles archéologiques effectuée sur le Mont en 1875.

« Pendant le cours des travaux entrepris en 1875 (…), les fouilles (…) ont fait découvrir le tombeau de Robert de Torigni (…). (Il) mourut en 1186, et observant (…) la règle de son ordre (…), il avait été (…) enterré (…) in porticu ecclesiae. C’est là en effet que sa sépulture a été découverte (…) sur l’emplacement du Porche et au pied des Tours qu’il avait élevées. Son tombeau, de deux mètres sept centimètres de longueur, creusé dans un calcaire grossier, était engagé de vingt-cinq centimètres dans le mur de la façade romane et placé sous les marches à droite de la porte principale de l’Église (…). Nous avons ouvert ce tombeau ; il contenait les restes d’un abbé revêtu de ses habits sacerdotaux, noircis et comme brûlés par le temps. La tête était au couchant ; les bras étaient croisés sur la poitrine, et sous le bras droit se trouvait une crosse en bois, sans aucun ornement, surmontée d’une volute en plomb. Au sommet du tombeau et posé de champ entre la tête et la paroi interne du cercueil, était placé un disque en plomb portant gravée sur la face : au milieu, une main bénissant sur une croix pattée à branches égales, entre lesquelles en haut, se voient l’alpha et l’oméga ; en exergue on lit : Hic. requiescit. Robertus. de. Torigneio. abbas. hujus. loci. (Ici repose Robert de Torigni abbé de ce lieu), et sur le revers : Qui. prefuit. huic. monasterio. XXX. II. annis. vixit. vero. LXXX. annis (Qui fut abbé de ce monastère trente-deux années et vécu quatre-vingt ans). »

L’interprétation du sens religieux de la face ne pose aucune difficulté. Celle du revers est par contre plus problématique. Et nous n’en avons encore jamais trouvé l’explication.

On voit quatre arcs de cercle entrecroisés autour d’un point central et dont les intersections semblent indiquer les quatre directions cardinales, à ce détail près qu’elles ne sont pas orientées verticalement et horizontalement (N.E.S.O.) comme c’est le cas d’une rose des vents sur une carte, mais basculées de 25° sur la droite.

Bref… La question est celle du sens de ce pivotement des cardinales : nous l’explorerons dans un autre article. Mais avant, étudions la possibilité d’une signification ésotérique de cette figure géométrique.

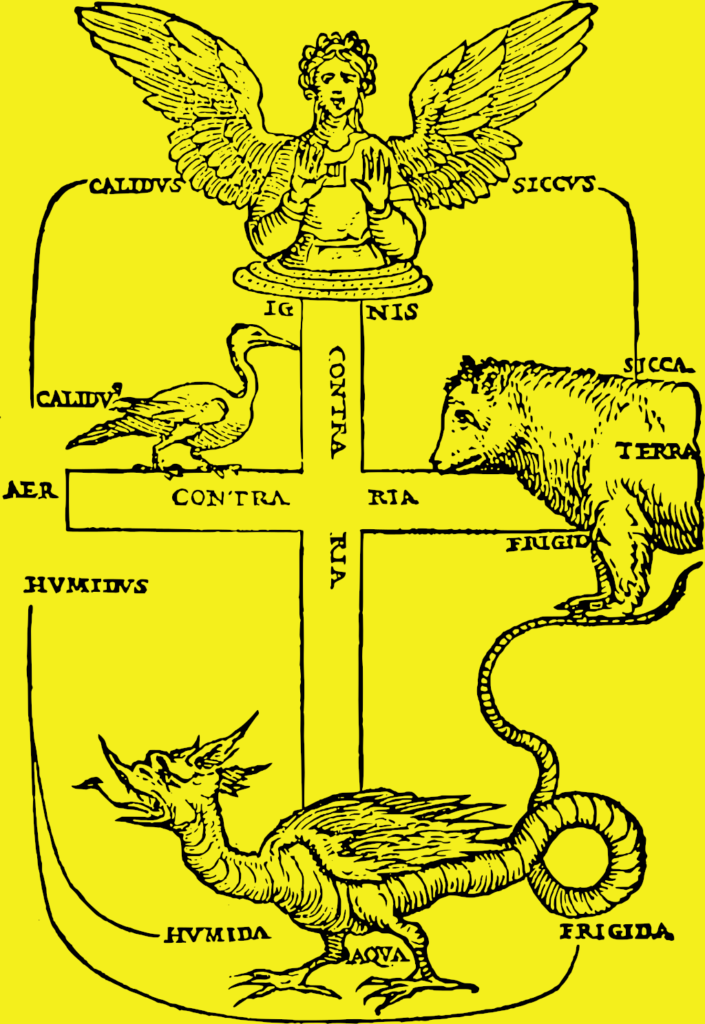

4 et 1… 4 directions (projections et /ou provenances) et 1 centre. L’alchimie n’est pas loin : les 4 éléments et la quintessence. La terre, l’eau, l’air, le feu pour l’ici-bas. ET la « quintessence » pour désigner l’autre monde, dont le combat de l’archange contre le démon est l’ultime épisode, celui qui doit permettre d’en ouvrir les portes après la défaite du démon. Un lieu qui transcende les horizontalités en une verticalité dernière : l’Ascension après l’Apocalypse. Cela peut sembler un peu savant, mais Robert de Torigni était un des plus fins érudits de son temps et il a passé une partie de sa vie dans les livres.

Cette proposition soulève toutefois une question simple : l’alchimie existait-elle au XIIe siècle ? Car si tel n’est pas le cas, notre hypothèse s’effondre…

Le texte fondateur de l’alchimie est la Table d’émeraude. Il a été traduit pour la première fois de l’arabe vers le latin au début du XIIe siècle. Ce texte, faussement attribué à Hermès Trismégiste (personnage mythique de l’Égypte hellénistique) se trouve, dans sa plus ancienne version connue, dans un traité en arabe composé au IXe siècle – le Livre du secret de la Création / Kitâb sirr al-Halîka – qui pourrait être la traduction d’un original grec perdu.

Les plus anciennes traductions de l’arabe vers le latin du Livre secret de la création sont datées de la première moitié du XIIe siècle (vers 1140). Le texte est ensuite cité dans le De essentiis dès 1143 par Herman de Carinthie (qui participa à la première traduction du Coran en latin), ami de Robert de Chester, le traducteur en 1144 du Liber de compositione alchimiæ considéré comme le premier traité d’alchimie en occident. Cette date est d’ailleurs retenue comme marquant la naissance de l’alchimie occidentale latine.

Dans l’introduction, on peut lire que « toutes choses sont composées de quatre principes élémentaires, le chaud, le froid, l’humide et le sec » (les quatre qualités d’Aristote). Quant à la théorie des quatre éléments, elle a été formulée par les penseurs présocratiques (Empédocle, Thalès, Anaximène et Héraclite au Ve siècle av. J.-C.) et transmise ensuite par Aristote, qui aurait été redécouvert par les chrétiens via des traductions en arabe au XIIe siècle au moment des croisades, selon l’idée la plus communément admise.

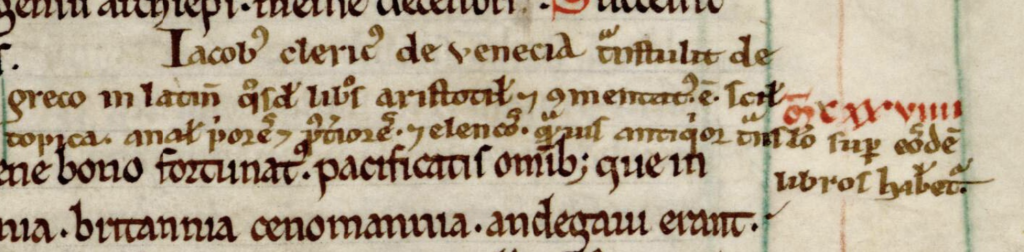

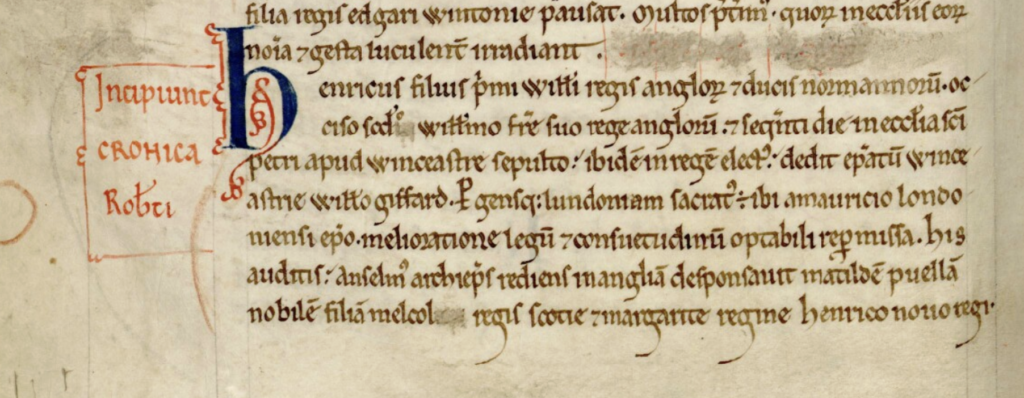

Ou bien (et ce point est peut-être capital…) selon la thèse proposée par Sylvain Gouguenheim dans son Aristote au Mont Saint-Michel, Les racines grecques de l’Europe chrétienne (Éditions du Seuil, 2008) redécouverte au Mont Saint-Michel justement, par une série de traductions faites directement du grec vers le latin par Jacques de Venise entre 1120 et 1145-1150, date de sa mort. Sylvain Gouguenheim précise également que « Robert de Torigny, le grand abbé du Mont-Saint-Michel (1154-1186), a laissé dans sa Chronique un témoignage qui concerne l’activité de traducteur de Jacques de Venise. La manuscrit, conservé à la bibliothèque municipale d’Avranches, contient une glose intercalée dans les lignes consacrées aux années 1128-1129, qui signale les traductions et les commentaires effectués par Jacques de Venise, « quelques années auparavant », ce qui les situerait vers 1125. La glose, qui est très vraisemblablement de la main même de Robert de Torigny, date des années 1154-1157. » (pp. 110-111)

Donc Robert de Torigni disposait, dans sa bibliothèque du Mont Saint-Michel, d’un important corpus de traductions des œuvres d’Aristote, dont la Physique. Qu’il ait eu connaissance de la théorie des quatre éléments par Aristote, ou par des écrits de saint Augustin (également très représenté au Mont), ou par une traduction du Livre du secret de la création, ou par toute autre voie, c’est une question que nous ne pouvons pas trancher. Mais les sources existaient et Robert n’était abbé à ne pas lire les ouvrages de sa précieuse bibliothèque.

Donc l’hypothèse selon laquelle Robert de Torigni aurait eu connaissance de cette nouvelle « science » nous semble recevable.

Mais Robert de Torigni n’a pas connu cette interprétation qu’on trouve dans la première version imprimée en 1546 de la Pretiosa margarita novella (La nouvelle perle précieuse) traité alchimique rédigé par Petrus Bonus en 1330.

Question subsidiaire : pourquoi une épitaphe en plomb ?

Robert de Torigni, abbé du Mont Saint-Michel

Robert de Torigni fut abbé du Mont Saint-Michel de 1154 à 1186.

Administrateur, bâtisseur, diplomate, bibliophile, bibliothécaire, chroniqueur, historiographe et même romancier : ses compétences impressionnent. Un homme opiniâtre, un fin politique (certains diront un « courtisan ») et un travailleur infatigable. Pourtant revient toujours, in fine, une réserve : un homme sans génie particulier.

Pourtant, sous son abbatiat, le nombre des moines du Mont Saint-Michel passa de quarante à soixante et son nom éclipse celui de tous les autres abbés du Mont. Alors ? Quid de Robert ?

Pour la transcription du texte, voir : Chronique de Robert de Torigni, publiée par Léopold DELISLE, Rouen, chez A. LE BRUMENT, rue Jeanne d’Arc n°11, 1872.

Église Saint-Laurent (Torigni-sur-Vire), XIe-XVIIe s.,

vitrail réalisé entre 1951 et 1954 par les ateliers Mauméjean (Hendaye).

Vitraux restaurés en 2012.

Que sait-on de Robert de Torigni ?

- 1106 : naissance à Torigni-sur-Vire (Manche), fils de Téduin et d’Agnès, seigneurs de Torigni

- 1128 : moine à l’abbaye bénédictine du Bec-Hellouin (abbatiat de Boson)

- 1139 : Il échange, dans l’abbaye du Bec, avec Henri de Huntingdon, historiographe anglais et lui fait connaître l’ouvrage de Geoffroi de Monmouth, Historia regum Britanniæ (Histoire des rois de Bretagne)

- 1147 : le 29 mai, probable rencontre au Bec entre Robert et Henri Plantagenêt, futur Henri II d’Angleterre

- 1149 : prieur de l’abbaye du Bec

- 1154 : élu abbé de l’abbaye du Mont Saint-Michel

- 1156 : Robert visite les propriétés de l’abbaye à Jersey et à Guernesey

- 1156 : 1re édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1157 : Robert se rend en Angleterre pour y défendre les intérêts de l’abbaye

- 1157 : 2e édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1158 : Robert accueille Henri II d’Angleterre et Louis VII de France dans l »abbaye

- 1161 : Robert est choisi par Henri II pour être le parrain de sa fille Aliénor (fille d’Aliénor d’Aquitaine)

- 1162 : Robert devient châtelain de Pontorson

- 1163 : Robert est présent au concile de Tours

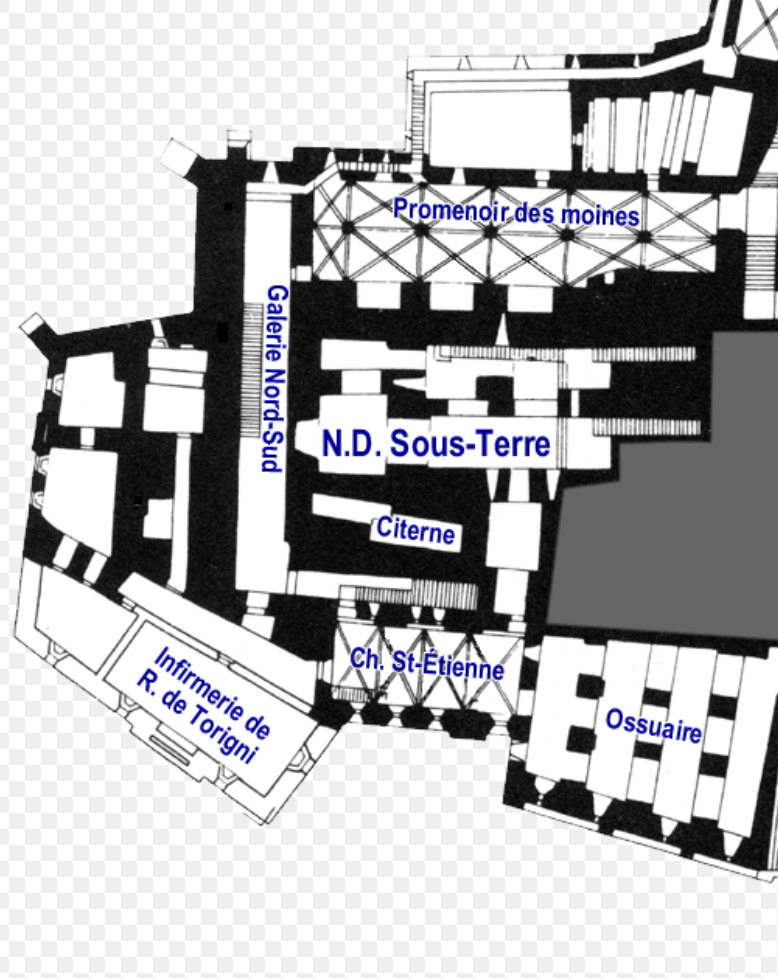

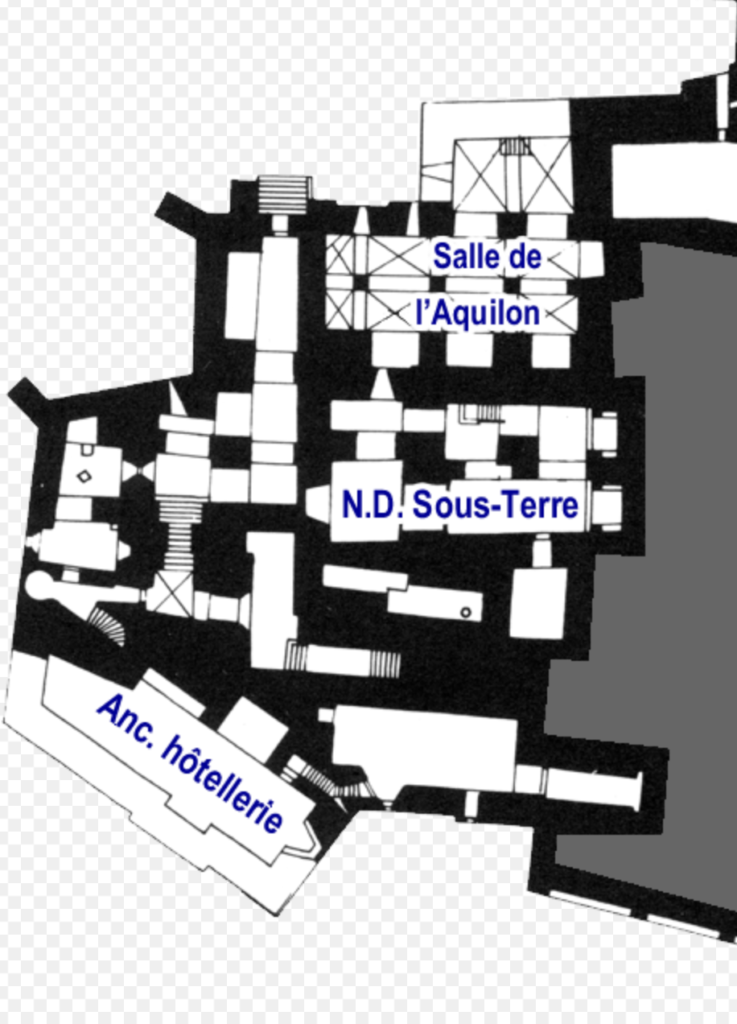

- 1164 : achèvement d’un ensemble de bâtiments au sud-ouest (cellier, hôtellerie, infirmerie)

- 1166 : le roi Henri II s’arrête au Mont-Saint-Michel de retour de Rennes où il a pris possession du duché de Bretagne

- 1169 : 3e édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1172 : Robert convainc Henri II d’Angleterre de venir faire amende honorable à Avranches à la suite de l’assassinat de Thomas Becket, archevêque de Cantorbery

- 1175 : voyage de Robert en Angleterr pour y obtenir confirmation des donations faites à l’abbaye

- 1182 : 4e édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1186 : Mort de Robert, le 23 ou 24 juin

- 1875 : Édouard Corroyer retrouve sa sépulture placée à l’entrée de l’abbatiale romane

Un abbé bâtisseur

Robert de Torigni a fait construire deux ensembles importants :

>> sur le flanc ouest du rocher, dans le prolongement de Notre-Dame-sous-Terre et du grand escalier nord-sud, le logis de l’abbé, situé sous le parvis (2 pièces simples et austères) et au dessus du logement du portier communiquant pour sa part avec l’entrée du monastère (côté nord) et l’infirmerie et l’hôtellerie situées au sud. Sous ce logement : deux cachots (les « jumeaux »).

>> sur le flanc sud-ouest : un bâtiment sur 3 niveaux destiné à l’accueil des visiteurs de haut rang comprenant en bas un cellier, au niveau intermédiaire la grande salle de l’hôtellerie et au niveau supérieur l’infirmerie. Cet ensemble s’est effondré en 1818.

>> À cela il faut ajouter deux tours qui vinrent flanquer la façade au nord et au sud. La tour nord, qui abritait la bibliothèque, s’effondra vers 1300. La tour sud s’effondra à la suite de l’incendie de 1776 avec les 3 premières travées occidentales de la nef.

Un abbé « grand chercheur et rassembleur de livres »

Robert de Torigni a augmenté le fonds de l’abbaye de cent quarante ouvrages et en a fait la « Cité des livres ». Cependant les textes qu’on lui doit concernent essentiellement les intérêts bien compris de l’abbaye : la Chronique est un ouvrage destiné à servir l’image et la politique des Plantagenêt, protecteurs de l’abbaye, et le Cartulaire a pour vocation première de valider et protéger les droits et privilèges de l’abbaye.

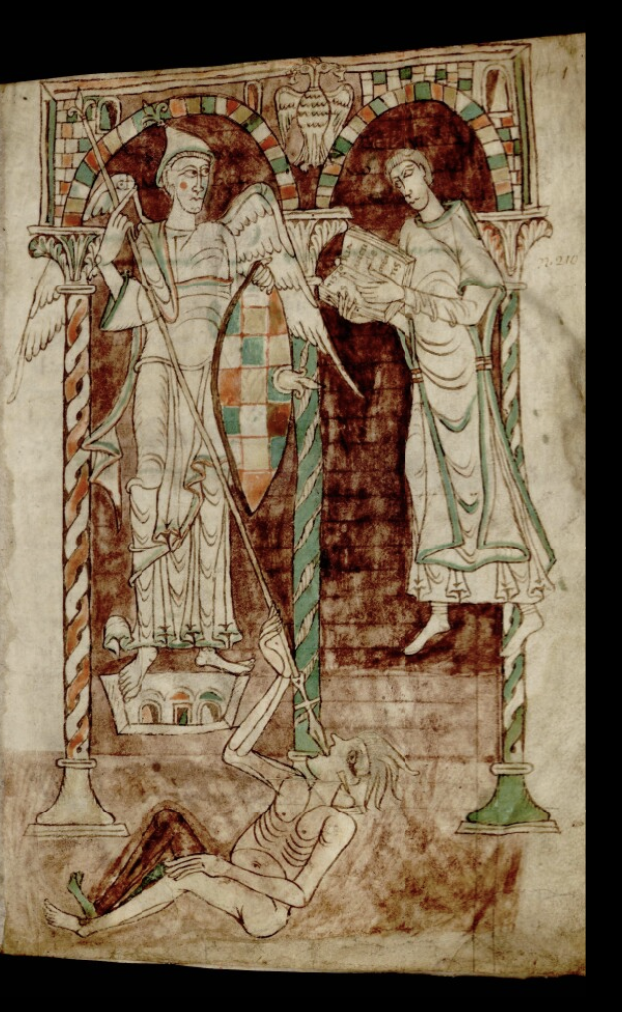

Ce dessin (la 3e visite de l’archange à l’évêque Aubert), longtemps présenté comme ayant été réalisé sous l’abbatiat de Robert de Torigni, a peut-être été réalisé un peu plus tôt, sous l’abbatiat de Bernard du Bec (abbé de 1131 à 1149).

Quoi qu’il en soit, le fait est que l’apogée de l’art de l’enluminure développé au Mont Saint-Michel se situe plus tôt, au milieu du XIe siècle, à l’époque du duc Guillaume qui devint roi d’Angleterre en 1066.

En somme, Robert de Torigni fut plus un héritier avisé et prudent qu’un novateur visionnaire. Un point cependant n’est jamais contesté : depuis sa jeunesse, il fut un bibliophile passionné et même un peu plus. On lui doit aussi (probablement…) deux romans arthuriens : Historia Meriadoci regis Kambrie et De Ortu Waluuanii nepotis arturi.

Le moine Bernard au Mont Saint-Michel

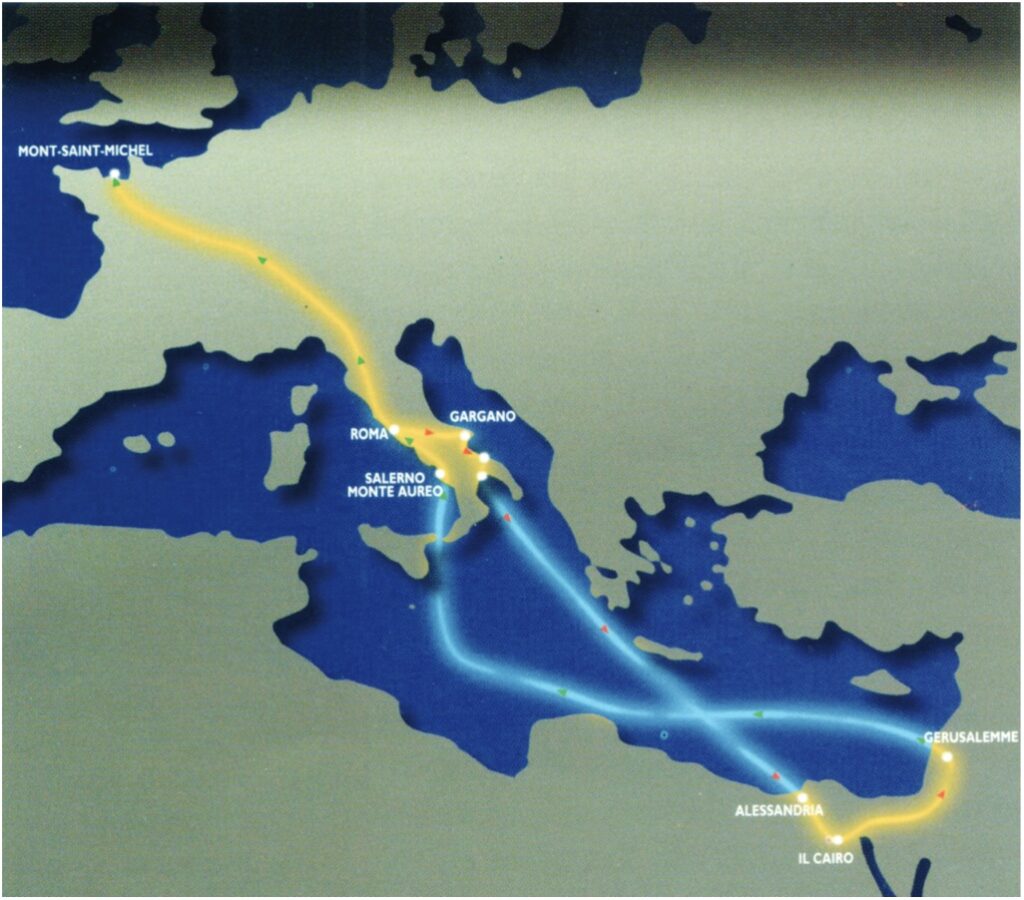

Le moine Bernard, ou Bernard le Sage, ou Bernard le Pèlerin est un moine franc, d’origine champenoise, qui a vécu au IXe siècle (vers 840-vers 900). La datation de son voyage en Terre sainte – raconté dans l‘Itinerarium Bernardi Monachi * – est discutée : il se situe aux alentours de 867-870 (sous le règne de Charles II le Chauve, petit-fils de Charlemagne) et il s’achève au Mont Saint-Michel.

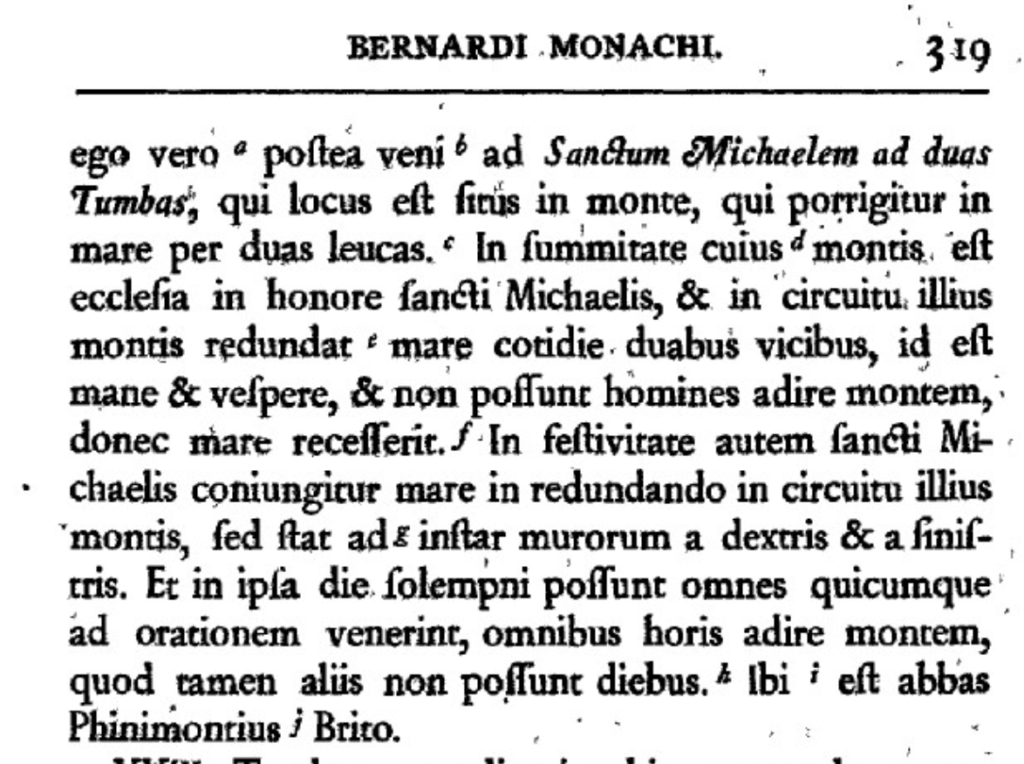

Quelques lignes, à la fin de son récit, nous offrent la première description du site du Mont, un siècle avant la fondation de l’abbaye bénédictine :

» Je me suis ensuite rendu à Saint-Michel aux deux Tombes, qui est une montagne qui se dresse à deux lieues dans la mer. Au sommet du mont, il y a une église en l’honneur de saint Michel et chaque jour, par deux fois, le matin et le soir, la mer déborde et encercle le mont et les hommes ne peuvent se rendre au mont tant que la mer ne s’est pas retirée. Cependant, à la fête de saint Michel, la mer n’encercle pas le mont et tous ceux qui viennent pour prier peuvent atteindre le mont à toute heure. «

- L’Itinerarium est un texte de 10 pages, rédigé après 870. Il est publié pour la première fois par Jean Mabillon, moine mauriste, érudit et historien, dans son Acta Sanctorum Ordinis Benedicti, à Paris en 1672.

Les étapes de l’itinéraire sont les suivantes : Rome, Mont Gargan, Bari, Tarente, Alexandrie, Le Caire, El-Arish, Ramla, Emmaüs, Jérusalem, Bethléem, Salerne, Rome, Mont Saint-Michel.

Un dragon trop humain ?

Michel triomphe, mais de qui, mais de quoi ?

Il y a au moins deux ambiguïtés, ou deux incertitudes : dragon ou ange déchu, mise à mort ou terrassement ? L’iconographie peut-elle nous permettre de trancher ? Voire de comprendre que la question est ailleurs ?

Une des plus anciennes représentations du combat de l’archange se trouve dans un manuscrit du Mont Saint-Michel (ms 50, feuillet 1 / recto, conservé au Scriptorial d’Avranches) : elle est étonnante.

Notice de la Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel :

« Dans cette enluminure pleine page vraisemblablement exécutée autour de l’an Mil, le Mal est représenté par un homme nu aux cheveux hirsutes (hérétique ? démon ?) et non par un dragon, ce qui est inhabituel dans les illustrations contemporaines. À droite, la scène de dédicace montre le moine Gelduin offrant le livre des Reconnaissances de saint Clément à l’archange saint Michel »

Cependant l’attitude du « démon » pose question. Il semble s’introduire lui-même la lance dans la gorge tandis que Michel, assez peu concerné par ce combat, tourne les yeux vers le moine Gelduin, comme si son livre importait plus que l’issue du combat, ou peut-être comme si ce livre en était la clé ? Faisons alors l’hypothèse que le contenu du manuscrit (Les Recognitiones de saint Clément) peut nous aider à comprendre l’enjeu de ce moment.

Les Recognitiones sont une forme de roman : le roman d’apprentissage. C’est l’histoire d’un jeune romain, Clément, qui entend parler de la « bonne nouvelle » qui se propage en terre juive. Il s’y rend et y rencontre Pierre dont il suit l’enseignement. Durant son périple, il retrouve des membres de sa propre famille qu’il croyait disparus. Un ajout dans la version grecque nous fait comprendre qu’il finira par succéder à Pierre comme évêque de Rome. Mais quel rapport avec Michel ?

Le rapport est établi par l’enluminure. Mais qu’en comprenons-nous ? D’après la littérature montoise ou la littérature michaélique, le lien est ténu. Les spécialistes de ce texte parlent du « roman pseudo-clémentin ». En fait la question de Clément est secondaire. Il n’est pas l’auteur de ce texte. Ce qui intéresse les chercheurs, c’est le contenu théologique du texte et surtout son élaboration. Il a été écrit au IIe siècle, en Syrie, donc dans les premiers temps du christianisme, avant la christianisation de l’Empire romain (IVe siècle). De nombreux éléments du récit prouvent que les rédacteurs étaient juifs et s’inspiraient d’une tradition orale araméenne, la langue de Jésus, et des premières communautés chrétiennes de Syrie. Clément, un romain, vient en Judée puiser à la source de la vraie croyance. L’idée générale du récit est de montrer un Pierre proche de Jacques et de dénigrer Paul qui apparaît – avant sa conversion – sous l’appellation de « l’homme ennemi ». C’est pourquoi la présence au Mont de ce manuscrit, et plus encore la validation de son contenu par l’archange, a de quoi surprendre (nous sommes dans une grande abbaye bénédictine).

Le roman raconte en creux l’histoire de la formation de l’Église de Jérusalem sous l’autorité de Jacques, frère de Jésus – Jacques qui est placé au dessus de Pierre parce que désigné par Jésus lui-même et qui lutte à la fois contre les juifs du Temple, qui rejettent le message de Jésus, et contre Paul qui veut s’affranchir du judaïsme. Jésus y est présenté comme le Vrai Prophète annoncé par Moïse. Un homme inspiré par le Christ éternel, qui ne vient pas pour réparer (racheter les péchés des hommes) mais pour préparer le moment du dévoilement (l’Apocalypse). C’est dans cette perspective du jugement qu’intervient le thème du libre-arbitre. Ainsi le moment de l’Apocalypse serait moins celui d’un combat global (celui des forces du bien contre les forces du mal), qu’un combat individuel, intime et personnel entre deux options radicales : choisir d’aller vers Dieu ou prétendre s’en affranchir ?

Alors on pourrait voir dans la figure du bas non pas l’évocation du Mal combattu par l’archange (une allégorie, donc) mais la possibilité pour chaque individu (c’est-à-dire nous : cette créature en fâcheuse posture au bas de la scène) de faire, lorsqu’il en est encore temps (donc avant sa mort – à l’image de Clément) le choix de Dieu : se saisir de l’opportunité offerte par la lance de Michel – qu’on peut interpréter ici comme l’outil de la purgation des péchés. En d’autres termes : faire le choix de Dieu, accepter en soi ce soin de l’âme – une « psychothérapie » michaélique en quelque sorte – à forte teneur initiatique (1) probablement, mais ceci est une autre histoire…

(1) Joseph Turmel, prêtre breton, théologien, interdit de publication par la Congrégation de l’Index en 1902 et excommunié en 1930, a publié en 1933 sous le pseudonyme d’Auguste Siouville une traduction française des Homélies (version grecque des Recognitiones latines) avec une introduction où il propose l’hypothèse d’une influence déterminante de ce texte sur la définition de la doctrine islamique : monothéisme intégral, rôle majeur du Vrai Prophète et transcendance absolue de Dieu. A quoi s’ajoute, au delà de la vision de Jésus comme avant-dernier prophète, la conception du djihad comme combat intérieur. En arabe, ce terme signifie « abnégation », « effort », « lutte ». Ainsi, le djihad peut être défini, dans l’une de ses dimensions, comme un « effort dans le chemin de Dieu ». Selon Averroès, le djihad « par le cœur » invite chaque fidèle à « combattre (en son âme) afin de s’améliorer ou d’améliorer la société » .

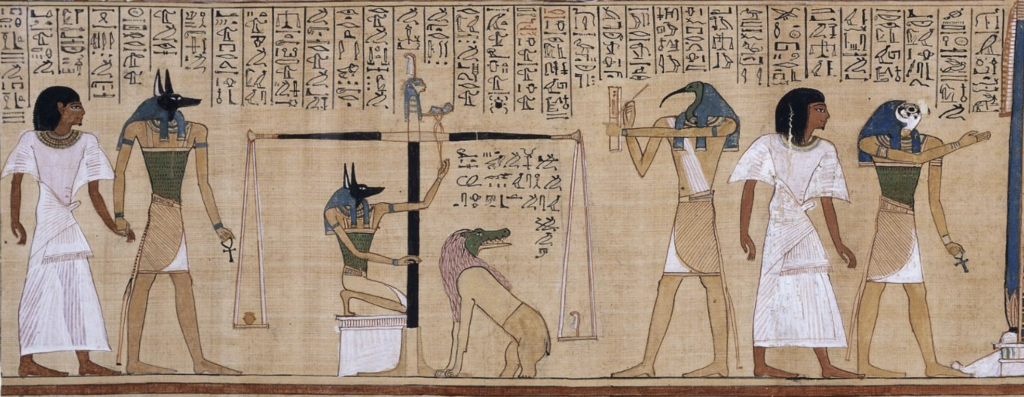

Michel psychostase

La pesée des âmes.

C’est une des scènes-clés des représentations du Jugement dernier : la pesée des âmes (en fait la pesée des actions, bonnes ou mauvaises, du ou des défunts). Elle est effectuée par l’archange Michel, chef de la milice céleste – donc juge en plus de chef des armées. Le thème est un emprunt probable à l’Égypte.

Probablement via Byzance (première occurrence à Kastoria, en Macédoine, au début du Xe siècle, et une autre, à la même époque, sur la Haute Croix de Muiredach (monastère de Monasterboice), en Irlande).

La scène, qui n’est pas mentionnée dans les textes bibliques, est reprise ensuite dans l’art roman (tympans des églises de Sainte-Foy de Conques, Saint-Lazare d’Autun et de Vézelay) et surtout dans l’art gothique où elle connaît son apogée, avant de disparaître à l’époque de la Renaissance et de la Réforme protestante (l’idée de pouvoir accéder au Paradis avec un bilan certes positif mais non exempt de péchés commençait à poser problème aux puristes).

Cette fonction d’ange psychostase semble absente de la tradition montoise. Mais elle nous rappelle le lien de Michel avec le texte de l‘Apocalypse, c’est à dire la fonction de dévoilement : il est l’ange ordonnateur de la vérité définitive, le moment de la fin du temps, qui départage néant et éternité.

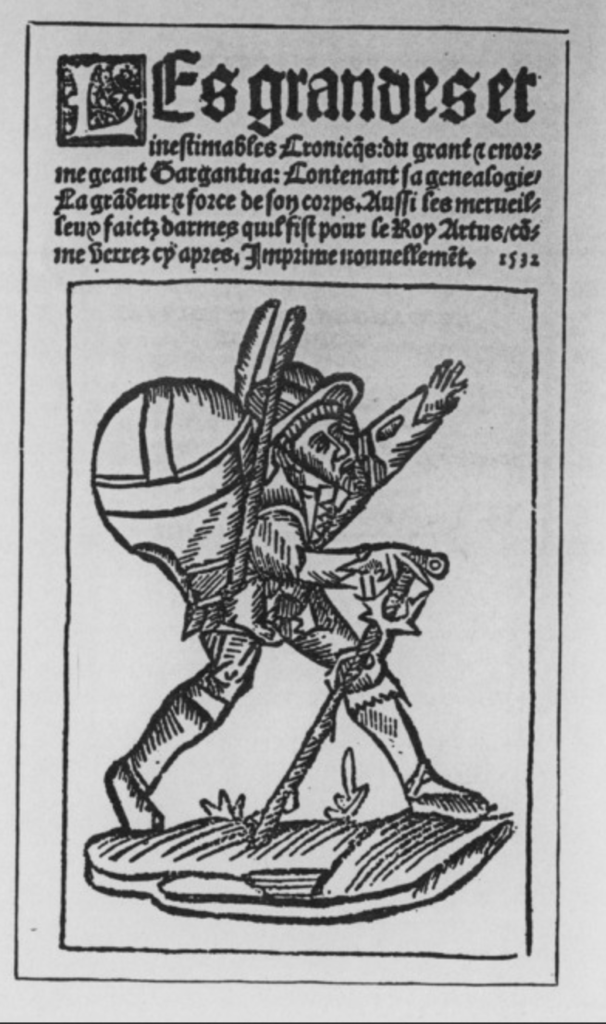

Gargantua et les 3 rochers de la baie

Gargantua, avant de devenir le personnage central de l’œuvre de Rabelais, était une figure de la culture populaire et du folklore de la Renaissance : figure du bon géant qui ordonne le chaos.

Le lien du géant avec l’archange Michel semble se limiter à la toponymie : il s’agit du Mont Gargan qui signale un lieu dédié au culte de l’archange. C’est le cas par exemple à Rouen, sur l’actuelle Côte Sainte-Catherine, où un prieuré Saint-Michel (aujourd’hui ruiné) est attesté en 996 (confirmation faite par le duc de Normandie Richard II d’une donation plus ancienne (VIIe siècle) faite par l’abbaye de Saint-Ouen). Ce culte de l’archange est sans doute à l’origine de la dénomination de Mont Gargan attribuée (au XVIIIe siècle) à l’espace escarpé qui y mène. C’est donc une toponymie sans rapport avec un passage en ce lieu du géant légendaire.

http://www.rouen-histoire.com/Eglises_Rouen/St-Michel_Mt-Gargan.htm

La thèse émise au XIXe siècle (Henri Gaidoz, 1868) d’un lien avec un Gargan, dieu celte, fils de Belenos et de Belisama (d’où dériverait le toponyme Tombelaine) est aujourd’hui écartée. Quant au culte rendu à Belenos sur le Mont Tombe avant sa christianisation, il semble également relever de la légende.

Le lien avec le site du Mont Saint-Michel est par contre avéré dans les Chroniques gargantuines (un ensemble constitué de trois textes (1532): Les Croniques admirables du puissant Roy Gargantua, Le Vroy Gargantua et Les grandes et inestimables Croniques du grant et enorme geant Gargantua) : une version parodique des romans de chevalerie.

Résumé (Wikipédia, article Gargantua (géant) :

Merlin, pour protéger le roi Artus contre les ennemis qu’il aura, forge sur une montagne d’Orient Grantgosier et Galemelle, le père et la mère de Gargantua, avec des ossements de baleine et en utilisant respectivement du sang de Lancelot et des rognures d’ongles de Guenièvre. Il crée ensuite une grand jument pour porter les deux. Galemelle et Grant Gosier engendrent Gargantua, que Merlin leur commande d’envoyer à la cour du roi quand il aura sept ans, en suivant la jument qui connaîtra le chemin.

À sept ans, ses parents l’emmènent vers la cour du roi Artus en emportant deux rochers. Ils se reposent au bord de mer avant de passer en Grande-Bretagne. Les paysans bretons curieux viennent et attaquent les provisions des géants. Grant Gosier les voit et les menace ; ils l’apaisent avec deux mille vaches. Pour mettre leurs affaires à l’abri des voleurs, les géants déposent leurs rochers et créent le mont Saint-Michel et Tombelaine. La fièvre les prend et ils meurent.

Dans des reprises à l’origine incertaine, Gargantua est dérangé par la présence de trois cailloux dans une de ses bottes et il s’en débarrasse en la secouant au dessus de la baie, créant ainsi le Mont Dol, le Mont Tombe (mont Saint-Michel) et Tombelaine.

À retenir :

>> la mention de Merlin et du roi Arthur : assez prévisible dans une parodie du XVIe siècle (Renaissance) des romans de chevalerie (emblématiques d’un « Moyen-Âge » – en fait le XIIe siècle – dévalorisé).

>> le voyage vers l’ouest depuis une montagne d’Orient (assimilée à la naissance, aux origines, au culte d’Apollon) jusqu’à la baie d’Occident (soleil couchant, horizon eschatologique, lieu du dévoilement – apocalypse). Intéressant car cela souligne une similitude avec les origines de Michel, lui aussi venu d’Orient et souvent lié à la montagne, les hauteurs, les lieux escarpés, perchés.

La légende de saint Aubert : l’enquête

- Aubert, évêque (légendaire) d’Avranches ?

La légende telle qu’elle se raconte aux visiteurs et aux pèlerins vers la moitié du XXe siècle :

http://www.le-mont-saint-michel.org/belles-legendes04.htm

AUBERT (660-725) : SON ÉLECTION À L’ÉVÊCHÉ D’AVRANCHES.

Saint Aubert naquit en 660, aux environs d’Avranches, dans la famille des seigneurs de Genêts. Ses parents, nous dit la chronique, prirent grand soin de son éducation.

Dès qu’il eut l’âge requis, il devint prêtre. Et, ajoute le chroniqueur, « dès qu’il eut reçu les ordres sacrés, il se comporta tellement en toutes ses actions, qu’on l’eût plutôt pris pour un ange du ciel que pour un homme mortel ». L’an 704, l’évêque d’Avranches étant mort, le clergé et le peuple s’assemblèrent en l’église, selon la coutume de ce temps là, pour procéder à l’élection d’un nouvel évêque. Mais n’étant pas d’accord sur le choix d’un candidat, et chacun gardant son idée, les réunions se succédèrent pendant plusieurs jours, sans résultat. Ils s’accordèrent alors pour s’imposer le jeûne d’une semaine entière, et demander au Saint Esprit de vouloir bien leur faire connaître celui qu’il désirait pour être leur pasteur. Le septième jour, ils se réunirent de nouveau à l’église, et alors qu’ils faisaient leur prière avec dévotion, ils entendirent soudain un grand éclat de tonnerre et une voix comme sortant de ce tonnerre qui disait : « Aubert, prêtre, sera votre pontife. » À peine avaient-ils entendu cette voix que le Saint-Esprit descendit sur Aubert sous la forme d’un feu, qui remplit toute l’église d’une clarté plus resplendissante que celle du soleil. N’hésitant plus davantage, ils s’écrièrent tous d’une même voix : « Aubert sera notre évêque. » Le saint, ayant reconnu qu’il était de la volonté de Dieu qu’il acceptât cette charge, n’osa refuser.

Aubert vu par les historiens au XXIe siècle :

>> et cette conférence :

>> Résumons :

La présence d’Aubert n’est attestée lors d’aucun des conciles de cette époque, ce qui a poussé Louis Duchesne à réfuter la fonction d’évêque à Aubert (ce qui n’est pas nier son existence).

La difficulté est qu’Aubert n’est mentionné que dans une seule source : la Revelatio (récit de la fondation du Mont Saint-Michel). Un récit légendaire, et dont la datation est encore discutée : entre 800 (Pierre Bouet) et 950 (Jacques Le Maho).

L’identité de son auteur l’est également.

Un évêque d’Avranches qui se serait inventé vers 850 – selon Nicolas Simonnet (administrateur de l’abbaye du Mont Saint-Michel de 2004 à 2009) – un prédécesseur illustre fondateur d’un sanctuaire sur le mont Tombe, et portant un nom franc (Aubert – Adalbert – Albert) afin d’affirmer l’appartenance du site au monde franc contre des revendications bretonnes (en 850 la Normandie n’existait pas encore, mais les chanoines du sanctuaire étaient probablement bretons).

Pierre Bouet propose une hypothèse presque opposée : il imagine un texte rédigé par un chanoine du sanctuaire du mont Tombe (devenu mont Saint-Michel depuis un siècle environ) vers 800, selon la chronologie indiquée plus haut, donc un siècle et demi avant la fondation de l’abbaye bénédictine par Richard Ier de Normandie).

Jacques Le Maho avance un troisième scénario : un récit rédigé (vers 950) sur la base d’une « histoire de la Normandie » (tout juste créée en 911 par le traité de Saint-Clair-sur-Epte) – un texte perdu depuis…

Donc une historicité et une datation incertaines…

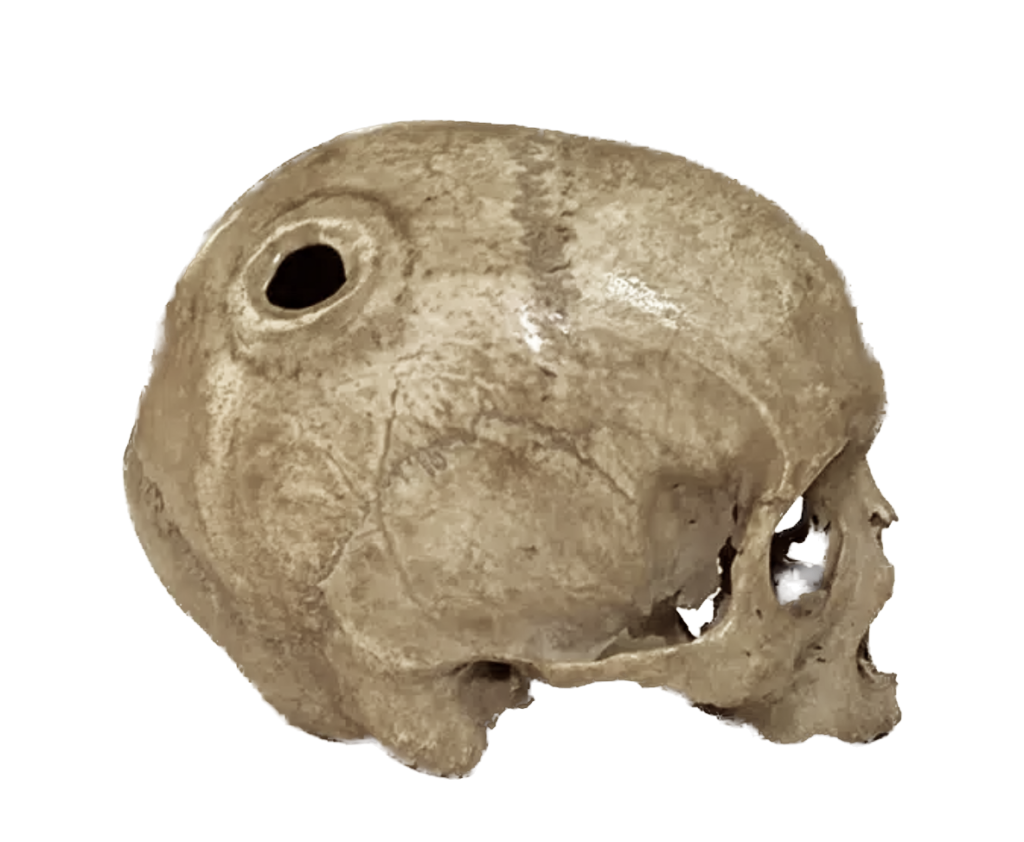

Reste le crâne dit d’Aubert : la preuve matérielle de son existence, de sa réalité physique, et en creux (en trou), celle de l’archange saint Michel ? C’est une affaire qui mérite examen…

- Le crâne de saint Aubert : une preuve de son existence ?

C’est un crâne humain. Il a été daté assez précisément en 2019 : « La datation effectuée au carbone 14 sur un prélèvement de l’os du crâne montre qu’il appartient à un homme ayant vécu entre le VIIe et le VIIIe siècle, entre 662 et 770 après Jésus-Christ. Une fourchette de temps qui correspond au vécu de l’évêque d’Avranches, Aubert, fondateur du Mont-Saint-Michel en 708. »

Mais l’élément déterminant qui conduit à faire de ce crâne celui d’Aubert est le trou qui perfore ce crâne. Ce point mérite qu’on s’y arrête. Dans le récit légendaire de la fondation d’un sanctuaire sur le Mont (et pas une abbaye, il n’en est pas question en 708-709), le fait marquant est le doigt de l’archange qui serait à l’origine de la perforation de crâne d’Aubert. Ainsi, puisque la datation de ce crâne (entre 662 et 770) peut convenir à un Aubert ayant vécu entre 660 et 725, et que ce crâne est percé ainsi que le rapporte la légende, il semble légitime d’en conclure qu’il ne peut s’agir que du crâne d’Aubert, et que par conséquent Aubert a bien existé, puisque ce crâne existe…

Sauf que… le texte initial de la Revelatio ne fait pas mention de l’épisode du doigt de saint Michel. Certes Aubert tergiverse, mais le texte dit simplement ceci : « le vénérable évêque est rudoyé plus vivement encore lors d’un troisième avertissement : lui qui, averti déjà à deux reprises, n’avait pas obéi. » Dans la note 6 de la traduction de la Revelatio (chapitre IV) disponible sur le site de l’université de Caen, il est précisé que « Dans le ms. Avranches, BM, 210, une phrase fut ajoutée au texte de la Revelatio, après la découverte du squelette que l’on considéra aussitôt comme étant celui de saint Aubert, « comme en témoigne encore aujourd’hui le trou que l’on voit sur le crâne de cet évêque » : la présence d’un trou à l’arrière du crâne incita les moines à penser que cette perforation avait été l’œuvre de l’archange qui, lors de sa troisième intervention, vint « rudoyer plus vivement » (pulsatur austerius) l’évêque qui temporisait. » Ainsi, la légende du trou du crâne d’Aubert a été inventée après la découverte d’un crâne percé dans l’abbaye (au début du XIe siècle) et fut reprise au XIIe siècle dans le Roman du Mont Saint-Michel rédigé par Guillaume de Saint-Pair.

Autre difficulté soulignée par Daniel Levalet : aucun culte n’est voué à Aubert d’Avranches, aucune église dédiée, aucune paroisse portant son nom dans la région. Seule un toute petite chapelle au pied du Mont. Ceci ouvrant une autre question : à partir de quand la tradition a-t-elle fait d’Aubert un saint ?