Home » ARCHITECTURES

Category Archives: ARCHITECTURES

Et la Révolution sauva les manuscrits…

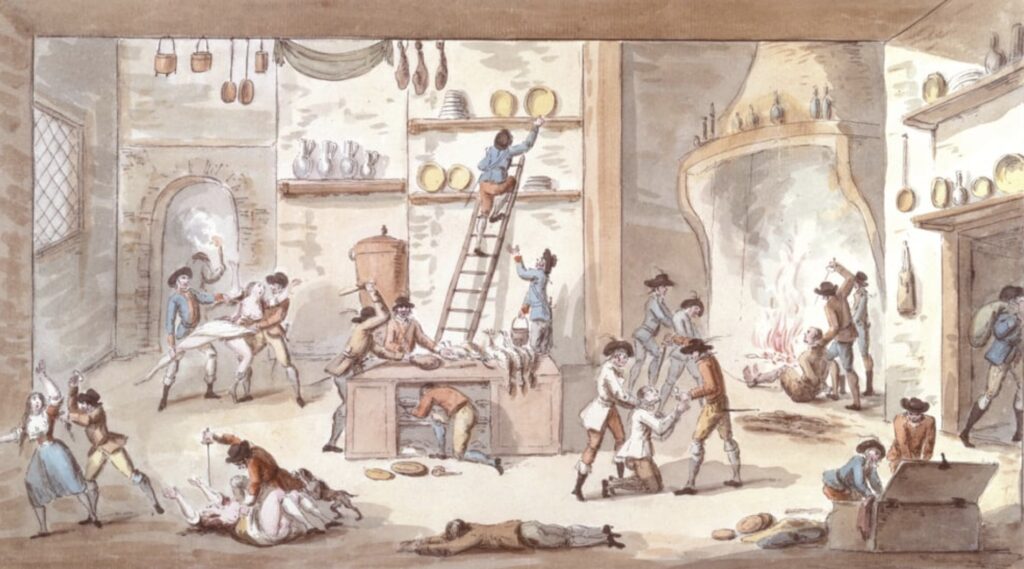

C’est un lieu commun de l’historiographie de la Révolution française que d’évoquer les saccages, les ravages, les viols et les pillages perpétrés par des foules ivres de rage : l’image du sans-culotte profanant et détruisant, la bave aux lèvres, les trésors sacrés de notre patrimoine, est encore reprise aujourd’hui, même par les âmes les mieux intentionnées, sans doute par ignorance ou peut-être par paresse intellectuelle.

Pourtant, à Rouen, par exemple, ce sont les protestants qui ont détruit les statues de la façade de la cathédrale durant les Guerres de religion, au XVIe siècle. À Jumièges, c’est un honorable marchand de pierres qui a fait exploser le chœur de l’abbatiale, en 1802, à l’époque fort policée du Consulat.

Cette thèse du « vandalisme révolutionnaire » a été diffusée par la propagande contre-révolutionnaire dès les premiers temps de la Révolution. Or il se trouve que l’histoire du sauvetage de la bibliothèque du Mont Saint-Michel en 1790 apporte un utile contre-exemple à ce cliché facile.

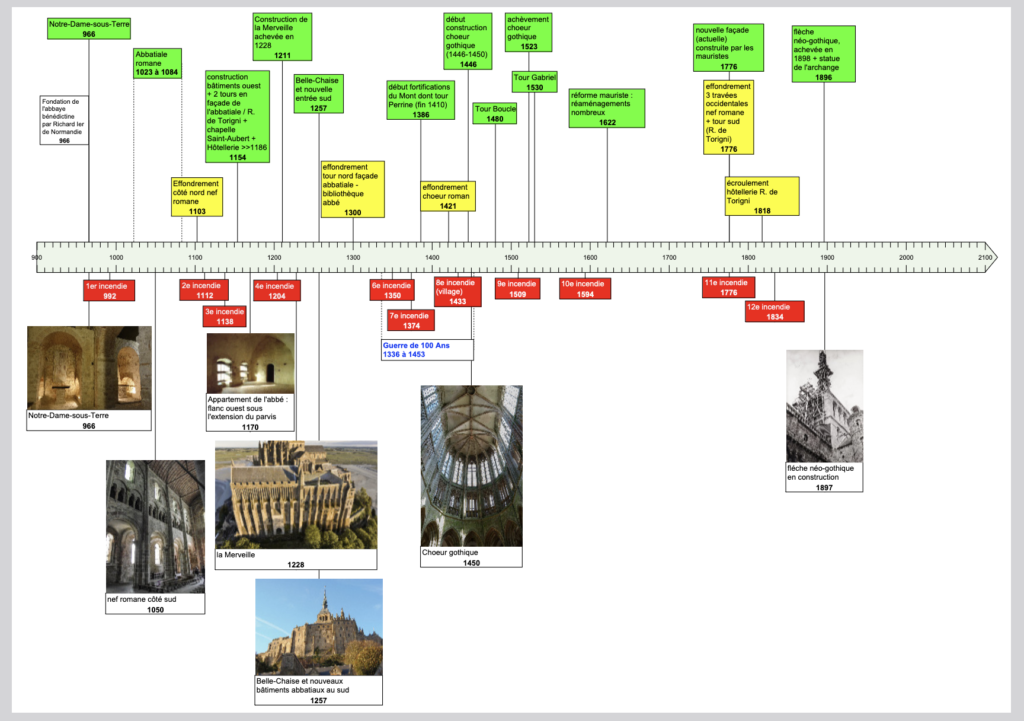

Rappelons le contexte : la décadence de l’abbaye est, au moment où éclate la Révolution, un processus qui est à l’œuvre depuis au moins trois siècles. Car à partir de la Renaissance, et même avant sans doute, toutes les grandes abbayes déclinent. Au Mont Saint-Michel, les moines mauristes ont tenté au début du XVIIe siècle une restauration du monastère. Mais le recul est général : en 1790, on ne compte sur l’ensemble du royaume que 200 novices. Les monastères sont désertés.

Dans ce contexte, le 2 novembre 1789, sur proposition de Talleyrand (1754-1838), évêque d’Autun, l’Assemblée constituante vota la nationalisation des biens de l’Église. Leur vente devait servir au remboursement de la dette du royaume.

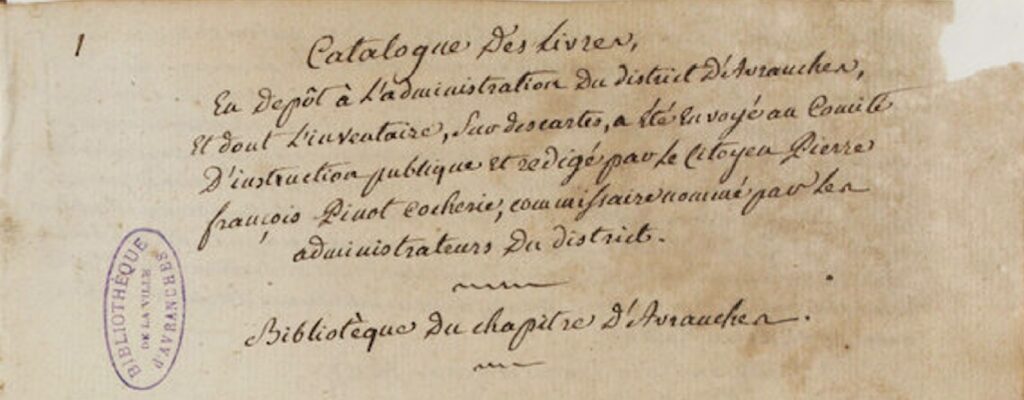

En mars 1790, un décret décida le transfert de ces biens aux municipalités. À Avranches, dom Maurice, le prieur du Mont Saint-Michel, avait remis déjà dès le 19 février 1790 un inventaire des biens mobiliers et immobiliers du monastère aux officiers du bailliage : y figurait la liste des 4 630 volumes de la bibliothèque montoise, dont 299 manuscrits. Cet inventaire fut validé au Mont entre le 5 et le 22 mai 1790 et, le 22 décembre 1790, le fonds fut transférée à Avranches et entreposé dans l’orangerie de l’évêché.

On sait, grâce au catalogue dressé en 1795 par le commissaire Pierre-François Pinot Cocherie pour le compte du district d’Avranches qu’il ne restait que 255 manuscrits dans ce fonds, soit une perte de 44 volumes.

La faute à qui ? Eh bien probablement aux Chouans, catholiques et royalistes, qui occupèrent la ville en 1793, et qui étaient mieux à même qu’une populace analphabète de mesurer la valeur de ces reliques d’un passé révolu. Passèrent ensuite, dans la première moitié du XIXe siècle (Consulat, Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, soit de 1799 à 1848), des « érudits bibliophiles qui se constituèrent leurs collections personnelles de manuscrits ou d’enluminures médiévales ». Ce qui fait qu’en 1850, le nombre de manuscrits était tombé à 199.

Dit autrement : les « révolutionnaires » ont assuré la sauvegarde du fonds avec les moyens du bord, puis des amateurs éclairés sont venus y « faire leurs courses » dans les décennies suivantes (un phénomène qui s’observe dans les plus grands musées du monde…).

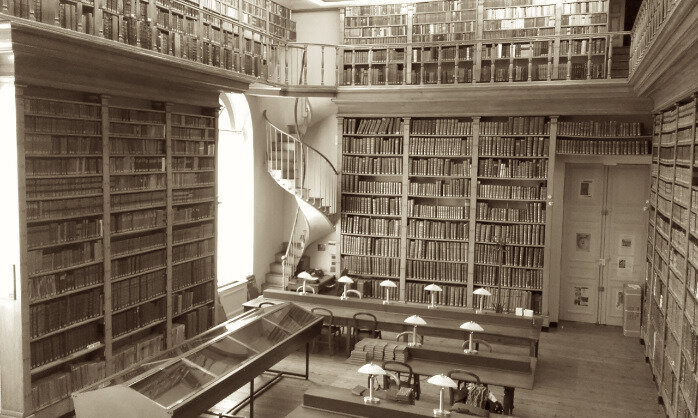

Mais si les voleurs existent, ils demeurent l’exception. À Avranches, des passionnés entreprennent de sauver ce que l’on désigne désormais comme étant une part de notre « patrimoine national ». Une grande bibliothèque publique municipale est créée en 1815. « En 1831, composée d’environ 10 000 volumes, elle est déjà considérée comme l’une des plus importantes de Normandie, tant par le nombre que par la beauté des éditions qu’elle renferme. »

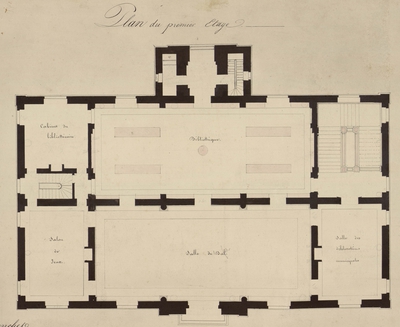

En 1845, la municipalité confie à l’architecte François Cheftel (1800-1892) le projet de la construction d’un nouvel Hôtel de ville. La lecture des plans est éclairante : ce bâtiment a été conçu comme une bibliothèque. Ou plus justement ce bâtiment a été conçu comme un reliquaire destiné à abriter la bibliothèque de la « Cité des livres ».

dans une salle longue de 18 mètres pour 9 mètres de large et 7 mètres de hauteur.

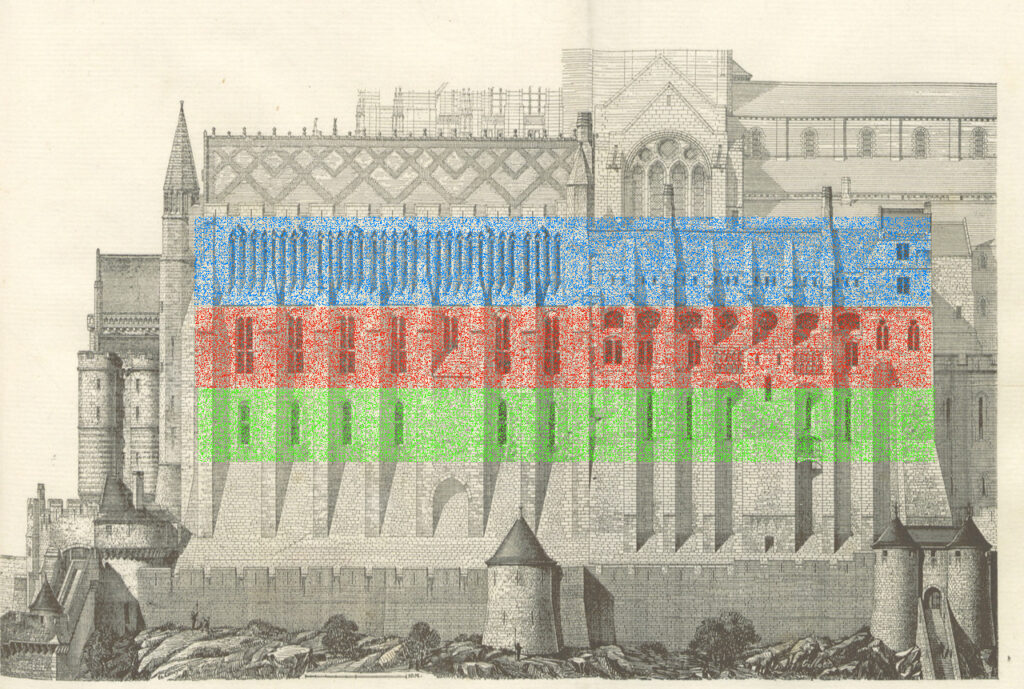

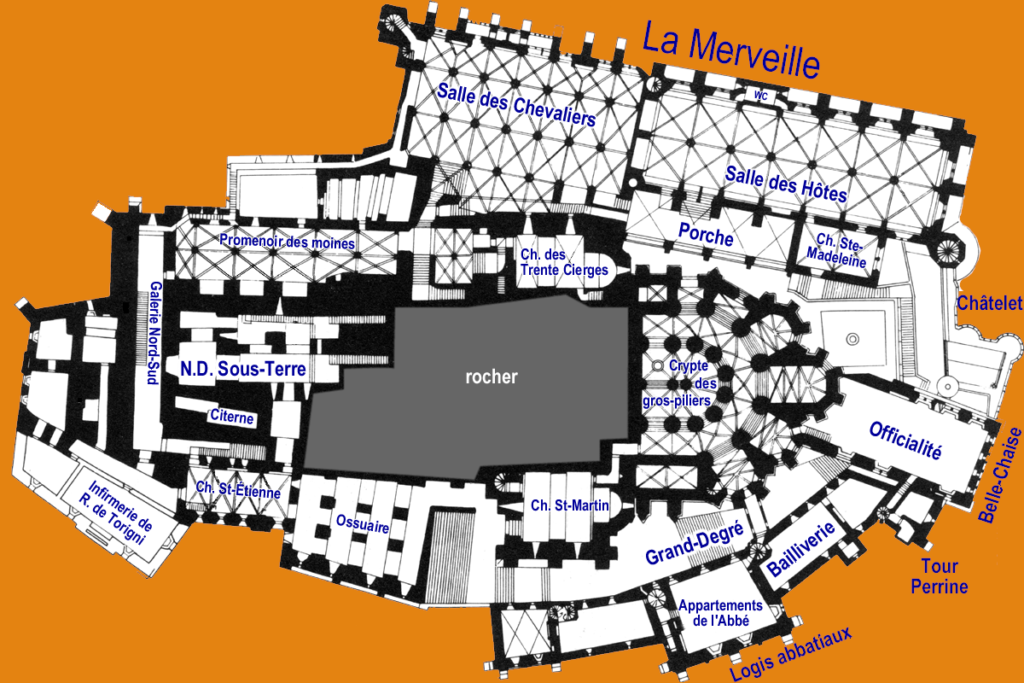

Symbolique de la Merveille : une arche au péril de la mer

Cette partie gothique de l’abbaye a été édifiée sur le flanc nord du rocher entre 1211 et 1228, après les destructions dues à l’incendie de 1204, et avec des fonds fournis par le roi de France Philippe-Auguste, nouveau maître de la Normandie. Il ne s’agit pas ici de faire la description ou l’analyse de son architecture, mais d’explorer la signification symbolique de cet ensemble unique au monde : une abbaye verticale. Il ne s’agit pas non plus de traiter, ce qui serait un autre sujet, la thématique de la Jérusalem céleste, qui concernerait l’ensemble du Mont ou, a minima, l’ensemble de l’abbaye. Un autre sujet donc.

Le premier bâtiment de trois salles à l’est est achevé dès 1217, le second à l’ouest en 1228.

La question du sens symbolique de cet ensemble qu’on nomme la Merveille (parfois confondu avec l’abbaye dans son entier) a déjà fait l’objet de publications savantes. Nous reproduisons ci-dessous un extrait d’un article de Jean-Charles Péguet : « Aux origines de La Merveille. Le monastère gothique de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel ». In Bulletin des anglicistes médiévistes, N°60, hiver 2001. pp. 53-93. (p. 58 pour la citation).

« Comme autant, aujourd’hui, les constructions religieuses s’effectuent en fonction des réflexions et des délibérations d’une commission épiscopale d’art sacré, on peut penser que c’est l’abbé, investi du rôle de maître d’ouvrage, aidé peut-être (…) par un comité restreint de clercs plus particulièrement instruits de théologie, de symbolisme, de numérologie spirituelle, délégués par le chapitre en fonction de compétences particulières de chacun, que c’est l’abbé donc qui jouait ce rôle, qui a imaginé l’organisation des bâtiments selon l’esprit du temps et conçu le savant message inclus dans le déroulement du programme iconographique. Si, dans l’Antiquité, sous l’impulsion de Vitruve qui, avec sa théorie des proportions géométriques, en est à l’origine, les tracés régulateurs étaient harmoniques, à l’époque médiévale, ils sont d’ordre symbolique. Dans cette construction, chaque vertu trouve sa place, selon les trois niveaux dont saint Quodvultdeus rappelle qu’ils ne sont autres que l’élévation des trois étages superposés de l’Arche de Noé. »

L’idée centrale est l’élévation : « Tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Apocalypse, 6.16

L’idée de l’arche pour ce vaisseau de pierre posé au milieu de la mer (« au péril de… ») est séduisante.

En bas les animaux terrestres (il n’est pas question des poissons qu’on imagine dans l’eau plutôt que dans l’arche) ; au milieu les oiseaux, qui sont faits pour voler dans les airs et transmettre des messages ; et en haut ce qu’il reste de l’humanité (4 couples qui sont là pour assurer, tout comme les animaux, la sauvegarde de leur espèce).

Si l’on applique ce schéma à la structure de la Merveille, que trouve-t-on ?

En bas l’intendance, la nécessité, le quotidien, le profane, le vulgaire, l’utile et nécessaire : les besoins primaires de l’existence, comme un miroir de la géographie du corps humain. L’ici-bas donc : le ventre, les entrailles, les parties honteuses mais nécessaires.

Au milieu, l’idée d’une médiation, d’une possible d’élévation au dessus de cet état de simple nécessité : l’idée de la quête, de la recherche (c’est bien la mission des oiseaux du deuxième étage)

En haut : la lumière (celle du réfectoire et celle du cloître), le temps de la méditation et de la foi.

C’est un schéma d’ensemble intéressant mais qui peut être affiné. Parce qu’ainsi que le note Jean-Charles Péguet (ibid.), le fonctionnement symbolique de la partie est n’est pas le même que le fonctionnement de la partie ouest. Explications :

« Si, dans la section orientale, les trois niveaux de l’étagement du monde que sont la hiérarchie sociale des laborantes, des pugnantes et des orantes se superposent dans l’aumônerie, la salle des hôtes et le réfectoire des moines, à l’ouest (…) se développent, par un puissant jaillissement vers le ciel, les degrés de l’élévation spirituelle qui conduit du corps à l’esprit, de l’esprit à l’âme et de l’âme à Dieu. Ici, l’on constatera que la situation du cloître au-dessus de la salle du scriptorium corrobore bien l’idée de saint Augustin, Intellige ut credas, de soutenir la foi par la compréhension du monde : il faut commencer par étudier et comprendre l’œuvre de la Création divine, tant par les œuvres profanes de l’Antiquité que par les travaux des Pères de l’Église et tous les anciens théologiens, toute la connaissance contenue dans les livres du scriptorium, avant d’espérer accéder à la compréhension du sens des Écritures, c’est à dire l’œuvre de la foi. » (ibid. p. 59)

Compréhension qui adviendra dans l’espace du cloître.

« Oratores, bellatores, laboratores », enluminure française in Li Livres dou Santé,

fin du XIIIe s., vellum, MS Sloane 2435, folio 85,

British Library/Bridgeman Art Library

La référence à saint Augustin est également tout à fait en phase avec la place importante qu’il occupe dans le corpus des manuscrits du Mont Saint-Michel. Pour ce qui est de la société d’ordre, l’enluminure reproduite ci-dessus est datée de la fin du XIIIe s. Mais cette représentation d’une société divisée en trois ordres était-elle formulée au début du XIIIe s. ? La réponse est oui. Elle est formulée par Adalbéron de Laon (1027) et par Gérard de Cambrai (vers 1025-1030), et plus anciennement par Heiric d’Auxerre et Haymon d’Auxerre, moines bénédictins du IXe s. Et, in fine, par saint Augustin lui-même dans la Cité de Dieu. Donc la référence à la symbolique des 3 ordres est parfaitement recevable, en précisant que c’est une vision de lettrés dont bien peu de paysans du début du XIIIe s. avaient dû entendre parler.

Dernière question : de l’arche de Noé à l’arche d’alliance, peut-on extrapoler ? Car la Cité des Livres est bien un coffre renfermant la parole de Dieu.

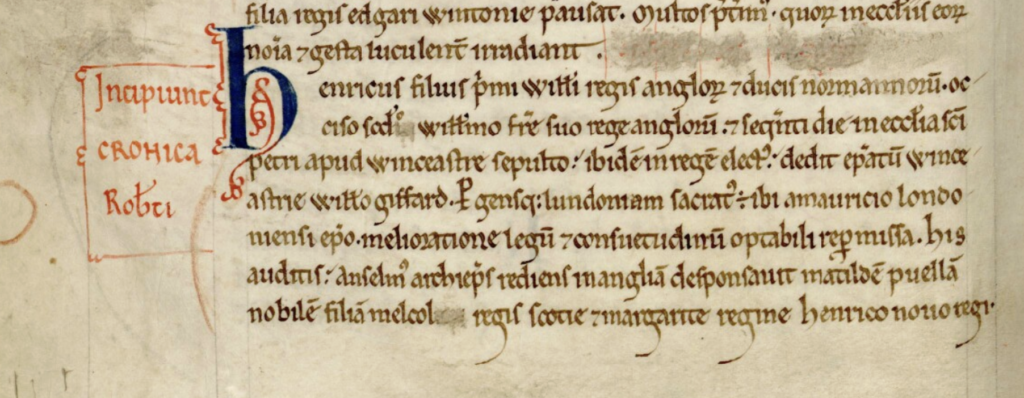

Robert de Torigni, abbé du Mont Saint-Michel

Robert de Torigni fut abbé du Mont Saint-Michel de 1154 à 1186.

Administrateur, bâtisseur, diplomate, bibliophile, bibliothécaire, chroniqueur, historiographe et même romancier : ses compétences impressionnent. Un homme opiniâtre, un fin politique (certains diront un « courtisan ») et un travailleur infatigable. Pourtant revient toujours, in fine, une réserve : un homme sans génie particulier.

Pourtant, sous son abbatiat, le nombre des moines du Mont Saint-Michel passa de quarante à soixante et son nom éclipse celui de tous les autres abbés du Mont. Alors ? Quid de Robert ?

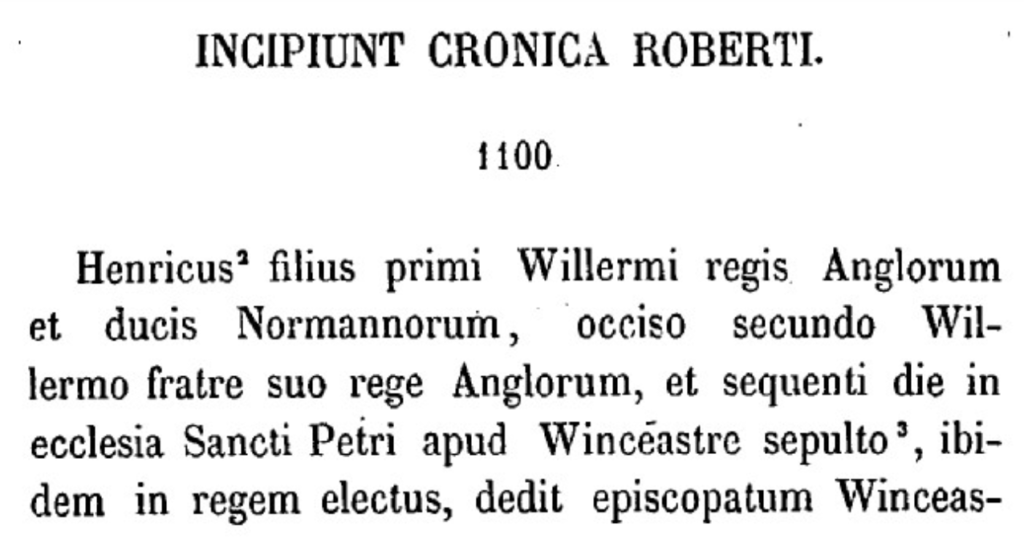

Pour la transcription du texte, voir : Chronique de Robert de Torigni, publiée par Léopold DELISLE, Rouen, chez A. LE BRUMENT, rue Jeanne d’Arc n°11, 1872.

Église Saint-Laurent (Torigni-sur-Vire), XIe-XVIIe s.,

vitrail réalisé entre 1951 et 1954 par les ateliers Mauméjean (Hendaye).

Vitraux restaurés en 2012.

Que sait-on de Robert de Torigni ?

- 1106 : naissance à Torigni-sur-Vire (Manche), fils de Téduin et d’Agnès, seigneurs de Torigni

- 1128 : moine à l’abbaye bénédictine du Bec-Hellouin (abbatiat de Boson)

- 1139 : Il échange, dans l’abbaye du Bec, avec Henri de Huntingdon, historiographe anglais et lui fait connaître l’ouvrage de Geoffroi de Monmouth, Historia regum Britanniæ (Histoire des rois de Bretagne)

- 1147 : le 29 mai, probable rencontre au Bec entre Robert et Henri Plantagenêt, futur Henri II d’Angleterre

- 1149 : prieur de l’abbaye du Bec

- 1154 : élu abbé de l’abbaye du Mont Saint-Michel

- 1156 : Robert visite les propriétés de l’abbaye à Jersey et à Guernesey

- 1156 : 1re édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1157 : Robert se rend en Angleterre pour y défendre les intérêts de l’abbaye

- 1157 : 2e édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1158 : Robert accueille Henri II d’Angleterre et Louis VII de France dans l »abbaye

- 1161 : Robert est choisi par Henri II pour être le parrain de sa fille Aliénor (fille d’Aliénor d’Aquitaine)

- 1162 : Robert devient châtelain de Pontorson

- 1163 : Robert est présent au concile de Tours

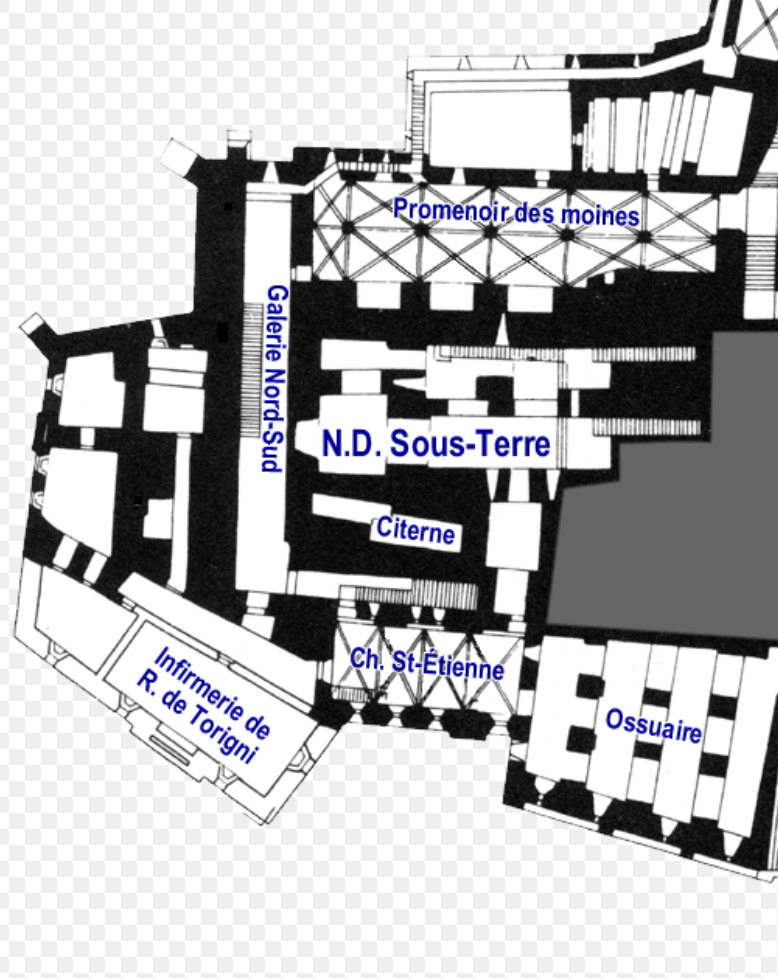

- 1164 : achèvement d’un ensemble de bâtiments au sud-ouest (cellier, hôtellerie, infirmerie)

- 1166 : le roi Henri II s’arrête au Mont-Saint-Michel de retour de Rennes où il a pris possession du duché de Bretagne

- 1169 : 3e édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1172 : Robert convainc Henri II d’Angleterre de venir faire amende honorable à Avranches à la suite de l’assassinat de Thomas Becket, archevêque de Cantorbery

- 1175 : voyage de Robert en Angleterr pour y obtenir confirmation des donations faites à l’abbaye

- 1182 : 4e édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1186 : Mort de Robert, le 23 ou 24 juin

- 1875 : Édouard Corroyer retrouve sa sépulture placée à l’entrée de l’abbatiale romane

Un abbé bâtisseur

Robert de Torigni a fait construire deux ensembles importants :

>> sur le flanc ouest du rocher, dans le prolongement de Notre-Dame-sous-Terre et du grand escalier nord-sud, le logis de l’abbé, situé sous le parvis (2 pièces simples et austères) et au dessus du logement du portier communiquant pour sa part avec l’entrée du monastère (côté nord) et l’infirmerie et l’hôtellerie situées au sud. Sous ce logement : deux cachots (les « jumeaux »).

>> sur le flanc sud-ouest : un bâtiment sur 3 niveaux destiné à l’accueil des visiteurs de haut rang comprenant en bas un cellier, au niveau intermédiaire la grande salle de l’hôtellerie et au niveau supérieur l’infirmerie. Cet ensemble s’est effondré en 1818.

>> À cela il faut ajouter deux tours qui vinrent flanquer la façade au nord et au sud. La tour nord, qui abritait la bibliothèque, s’effondra vers 1300. La tour sud s’effondra à la suite de l’incendie de 1776 avec les 3 premières travées occidentales de la nef.

Un abbé « grand chercheur et rassembleur de livres »

Robert de Torigni a augmenté le fonds de l’abbaye de cent quarante ouvrages et en a fait la « Cité des livres ». Cependant les textes qu’on lui doit concernent essentiellement les intérêts bien compris de l’abbaye : la Chronique est un ouvrage destiné à servir l’image et la politique des Plantagenêt, protecteurs de l’abbaye, et le Cartulaire a pour vocation première de valider et protéger les droits et privilèges de l’abbaye.

Ce dessin (la 3e visite de l’archange à l’évêque Aubert), longtemps présenté comme ayant été réalisé sous l’abbatiat de Robert de Torigni, a peut-être été réalisé un peu plus tôt, sous l’abbatiat de Bernard du Bec (abbé de 1131 à 1149).

Quoi qu’il en soit, le fait est que l’apogée de l’art de l’enluminure développé au Mont Saint-Michel se situe plus tôt, au milieu du XIe siècle, à l’époque du duc Guillaume qui devint roi d’Angleterre en 1066.

En somme, Robert de Torigni fut plus un héritier avisé et prudent qu’un novateur visionnaire. Un point cependant n’est jamais contesté : depuis sa jeunesse, il fut un bibliophile passionné et même un peu plus. On lui doit aussi (probablement…) deux romans arthuriens : Historia Meriadoci regis Kambrie et De Ortu Waluuanii nepotis arturi.

Les chevaliers de Saint-Michel au Mont : une légende ?

L’ordre de Saint-Michel est un ordre de chevalerie, fondé à Amboise le 1er août 1469 par Louis XI (1423 – 1461 – 1483), sous le nom d’« Ordre et aimable compagnie de monsieur saint Michel ».

Son siège fut établi à l’abbaye du Mont Saint-Michel et y demeura jusqu’à son transfert en 1557 à la Sainte-Chapelle de Vincennes sous le règne de Henri II (1519 – 1547 – 1559) : soit une période 88 ans.

Son prestige décline ensuite et il est rétrogradé au deuxième rang des ordres royaux en 1578 par Henri III au profit de l’ordre du Saint-Esprit.

Sa signification politique est connue : il s’agit de contrecarrer l’influence de l’ordre de la Toison d’Or fondé par le duc de Bourgogne Philippe le Bon (1430). Selon Philippe Contamine, cette création s’est faite dans la hâte et l’improvisation. Toujours selon lui, et contrairement à ce qu’on peut lire parfois, il est très peu probable qu’un chapitre de l’ordre se soit tenu sous Louis XI.

Pour sa part, Michel Reulos (« Le Mont-Saint Michel et l’ordre de Saint-Michel » in Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. III, Culte de saint Michel et pèlerinages au Mont, éd. M. Baudot, Paris, 1971, p. 336) estime qu’ « aucune cérémonie de l’ordre ne paraît avoir été tenue au Mont ; le nom même de salle des chevaliers apparaît à une date imprécise, sur la foi, peut-on penser, d’une indication d’ Hélyot dans son Histoire des ordres militaires. »

Il ne reste donc que le souvenir d’une visite-pèlerinage effectuée par Louis XI le 28 août 1470 (venu peut-être afin de s’acquitter d’un vœu fait pour la naissance de son fils, le futur Charles VIII – né le 30 juin 1470 au château d’Amboise) : voir la description qui en est faite sur le site de wikimanche.

à consulter :

Philippe Contamine : Communication sur l’ordre de Saint-Michel au temps de Louis XI et de Charles VIII, 15 décembre 1976, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1978, pp. 212-238.

https://www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_1978_num_1976_1_849

La flèche néo-gothique

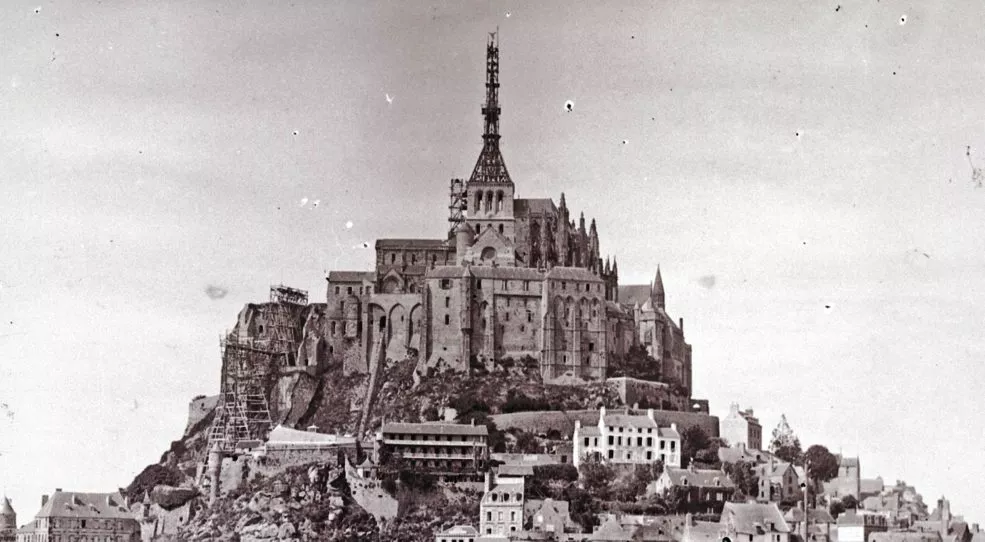

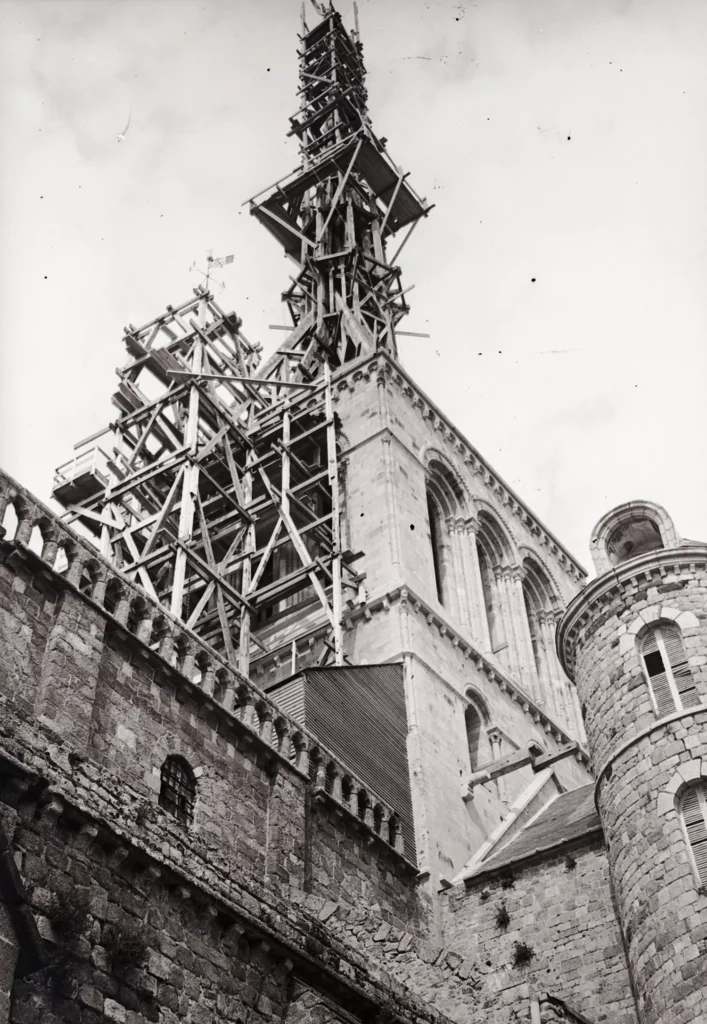

La flèche (tour-clocher) fut construite par le charpentier Crepaux, entre 1896 et 1897, sur des plans de Victor Petitgrand (1841-1898), architecte des Monuments historiques.

La statue de l’archange fut installée (pièces montées et assemblées sur le sommet de la flèche par les ouvriers du chantier) avant même la fin des travaux, le 6 août 1897. Elle est l’œuvre du sculpteur Emmanuel Frémiet, un artiste ayant travaillé avec Viollet-le-Duc, qui s’inspira d’une statuette en bronze créée en 1879. La réalisation de la statue définitive, constituée de plaques de cuivre, a été confiée aux Ateliers Monduit (également connus pour avoir martellé et assemblé les 300 feuilles de cuivre de la statue monumentale La Liberté éclairant le monde d’Auguste Bartholdi).

Site source pour les photographies :

https://lechronoscaphe.com/la-restauration-de-labbaye-du-mont-saint-michel/

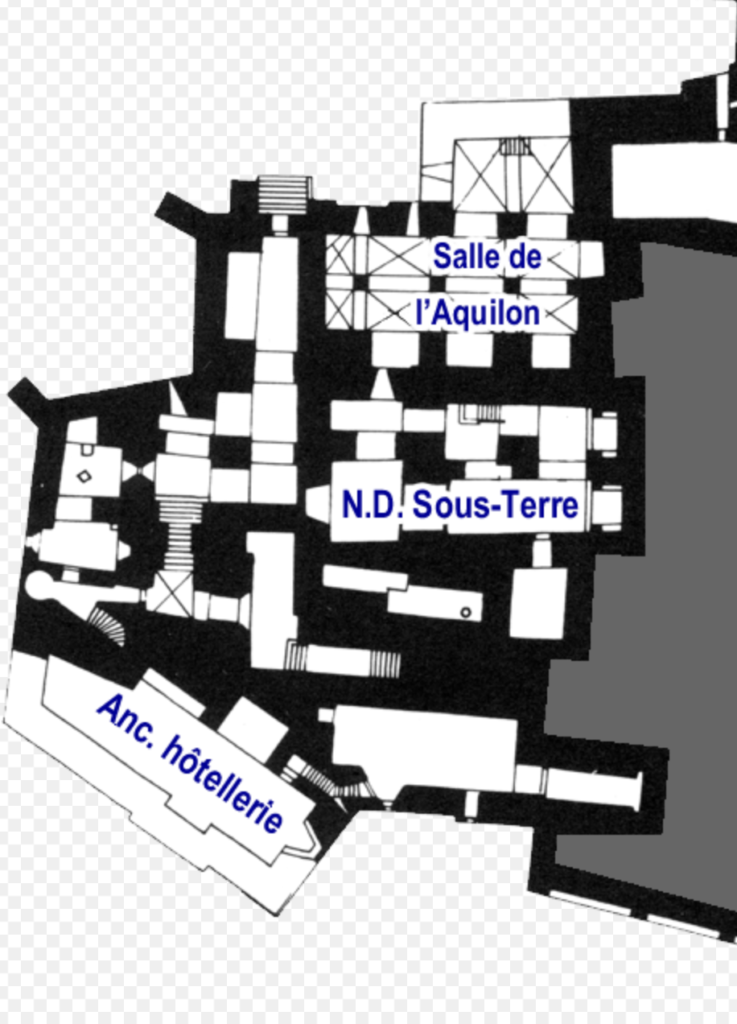

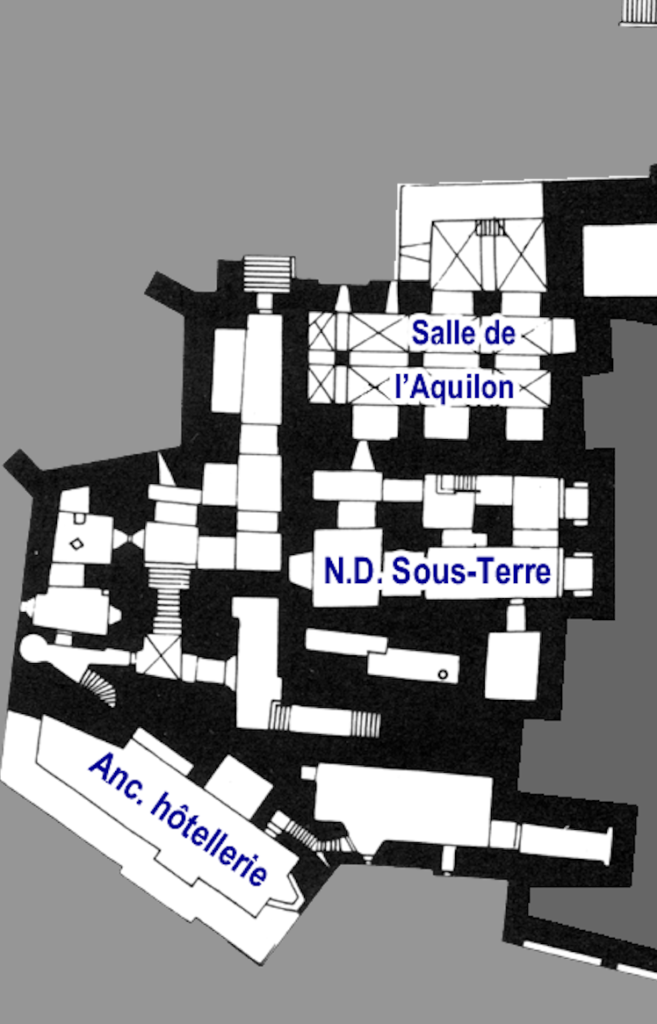

La salle de l’Aquilon

Avant le milieu du XIIIe siècle, l’entrée de l’abbaye, pour l’accueil des pèlerins et des fidèles, se situe à l’angle nord-ouest de l’abbaye. On pénètre dans un bâtiment qui s’élève sur trois niveaux jusqu’à l’abbatiale. Le premier niveau est celui de l’aumônerie, connue sous le nom de salle de l’Aquilon (du nom d’un vent froid venu du nord) dont le premier état remonte à 1070 (à l’époque de la conquête de l’Angleterre par Guillaume). Elle est séparée en deux nefs par trois colonnes posées sur des bases carrées.

Cette salle, de dimensions modestes, était située en dehors de la clôture.

L’escalier situé à l’angle sud-est qu’on voit sur la gravure de Georges Bouet n’existait pas au Moyen-Âge : on le doit aux mauristes qui avaient repris l’abbaye au XVIIe siècle.

Avant cela, il n’existait pas d’accès vers les étages de l’abbaye. La question de l’accès des pèlerins au sanctuaire est donc complexe car leur chemin ne devait jamais croiser celui des moines. Le plus probable est qu’il se faisait par le flanc ouest, incluant un passage par Notre-Dame-sous-Terre.

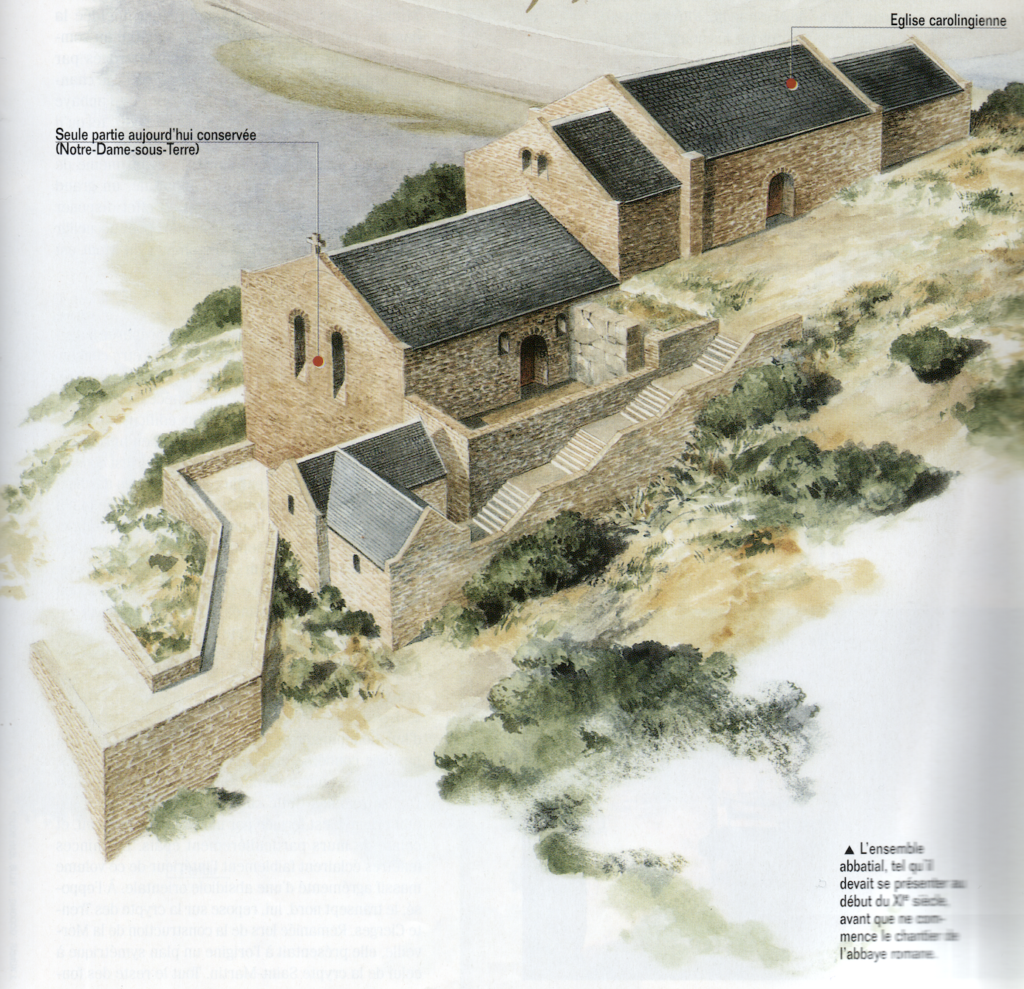

Notre-Dame-sous-Terre : le sanctuaire retrouvé

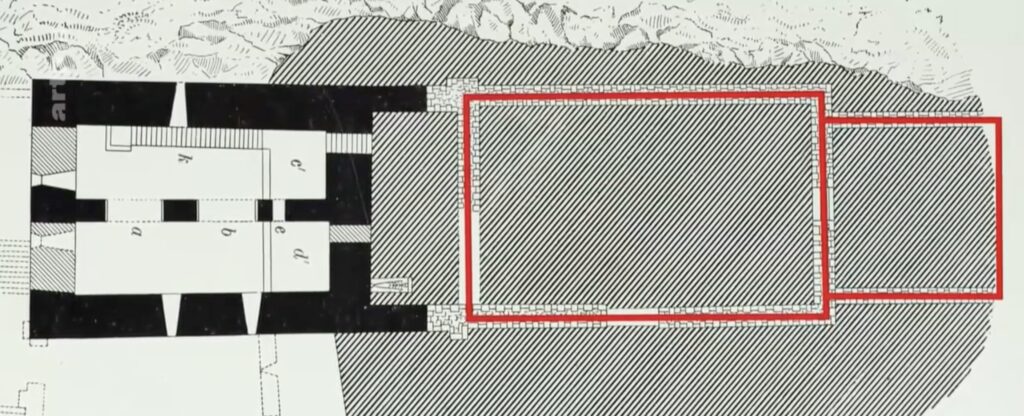

Notre-Dame-sous-Terre est la partie la plus ancienne de l’abbaye, probablement édifiée au Xe siècle (après 966 ?) peut-être à la suite de la fondation de l’abbaye par le duc Richard Ier (965-966) : l’architecture est préromane. La salle est voûtée en berceau, longue de 13 m et large de 11 m (ou 12 m x 9 m selon d’autres sources), divisée en deux nefs jumelles par un mur médian percé de deux grandes arcades (peut-être, pour partie, un ajout du XIe siècle pour supporter la nef de l’abbaye romane). Un sentier permettait l’accès via le flanc nord du rocher, et un escalier, au sud, orienté vers ouest-est, permettait d’atteindre le sommet du Mont.

.

L’église abbatiale primitive – qui est signalée dans ce documentaire – aurait été détruite entre 991 et 1001 par un incendie.

Dès 1023, un nouveau programme de construction est engagé : celui de l’abbatiale romane, beaucoup plus grande, et surtout plus longue que l’édifice du Xe siècle. Notre-Dame-sous-Terre va ainsi se retrouver à l’aplomb des 3 travées occidentales (aujourd’hui disparues) de la nouvelle église.

L’édifice, selon Michel de Boüard (Journal des Savants, Janvier-Mars 1961, pp. 10-27) est mentionné par Dom Jean Huynes dans la première moitié du XVIIe siècle, comme étant encore un « lieu de dévotion » visité par les pèlerins. Mais en 1780, après l’incendie de 1776, l’abbatiale est amputée de ses trois premières travées occidentales et une nouvelle façade est édifiée à l’aplomb des deux absidioles de l’église préromane. Un mur épais est élevé pour la soutenir au niveau du double chevet de l’église sous terre, faisant disparaître cette partie essentielle du lieu. Quelques années plus tard, en 1791, les derniers moines bénédictins quittent le Mont et Notre-Dame-sous-Terre est oubliée.

En 1907-1908, Paul Gout, architecte en chef du Mont Saint-Michel, qui vient de redécouvrir le lieu, est intrigué par cette église souterraine et il formule l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de l’abbatiale carolingienne (même si l’abbaye, stricto sensu, n’est fondée qu’en 965-966). Le déblaiement du mur de soutènement du XVIIIe s. (dont la fonction est compensée par la pose de deux poutres de béton précontraint) et la restauration sont achevés en 1959-1961 par Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef des Monuments nationaux.

Dans les conclusions de son article, Michel de Boüard propose le scénario suivant :

* un premier sanctuaire circulaire construit au VIIIe s. sur l’emplacement de Notre-Dame-sous-Terre (accolé au flanc ouest du rocher).

* une église (Notre-Dame-sous-Terre, dans un premier état plus petit que l’édifice actuel, probablement rallongé vers l’ouest ensuite) construite au début du Xe s.

* la construction d’une première église abbatiale bénédictine (après 966 et avant l’an Mil) sur la plate-forme supérieure, reléguant Notre-Dame-sous-Terre au rang de « sanctuaire inférieur », sans doute destiné aux pèlerins.

Ce à quoi j’ajouterai que l’orientation de l’abbatiale romane que nous connaissons reprend celle de Notre-Dame-sous -Terre qui reprenait elle-même, probablement, l’orientation fournie par l’ouverture du premier sanctuaire circulaire dont il ne subsiste rien, malheureusement.

Architecture et géographie sacrée : le Mont Saint-Michel et l’Archange lumière

Architecture et géographie sacrée

Le Mont Saint-Michel et l’Archange lumière (53′ — 1978)

Entre la terre et l’océan, le monastère du Mont Saint-Michel récapitule l’épopée de l’Occident chrétien. Acropole des brouillards, huitième merveille du monde, préfiguration de la Jérusalem céleste…

Réalisateur et producteur : Paul Barba Negra

Texte : Jean Phaure

Musique : Costin Miereanu

Voix : Michel Bouquet

Le labyrinthe de l’archange

Marc Jampolski et son équipe sont venus au Mont une quarantaine de fois, en 2016 et 2017, pour réaliser ce documentaire diffusé sur Arte en 2018. Des historiens, des chercheurs, des archéologues, les guides de l’abbaye du Mont et son administrateur d’alors, Xavier Bailly, sont les acteurs passionnés de ce documentaire aux allures d’enquête.