Home » Articles posted by jfguillou1 (Page 2)

Author Archives: jfguillou1

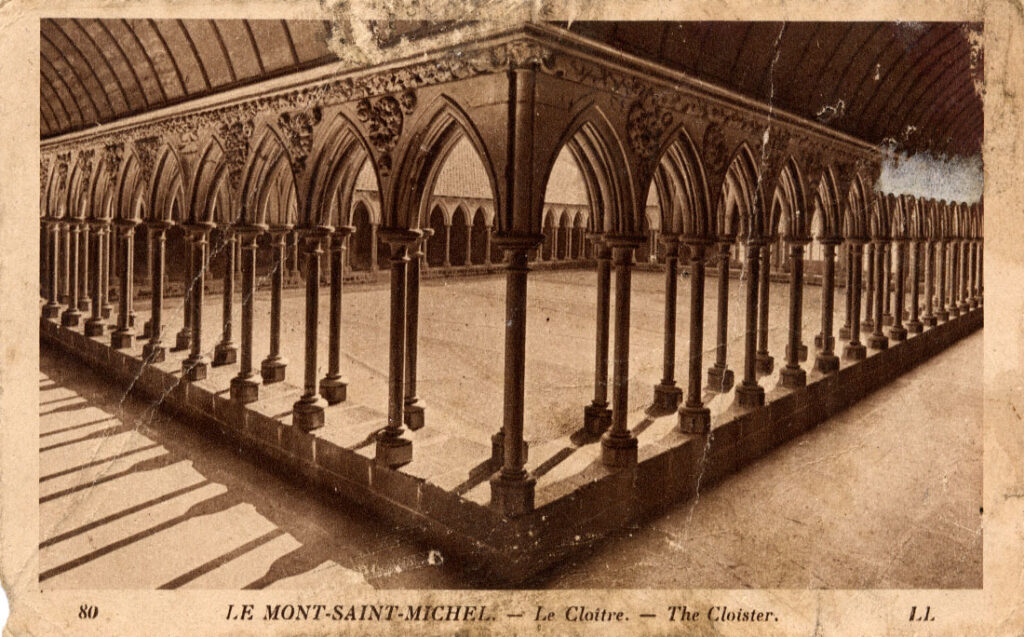

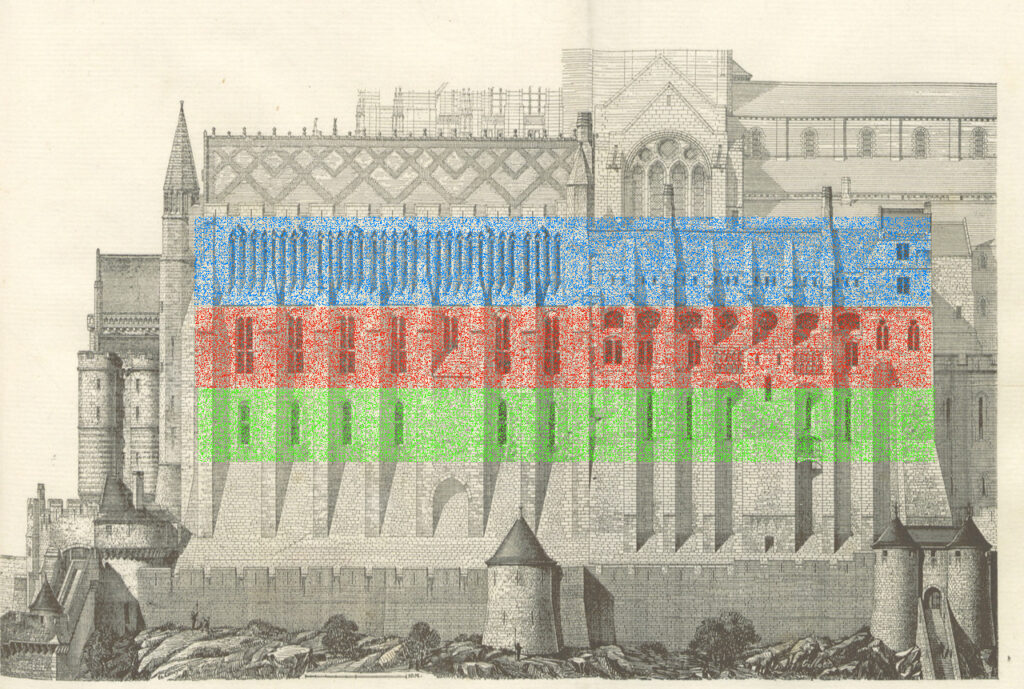

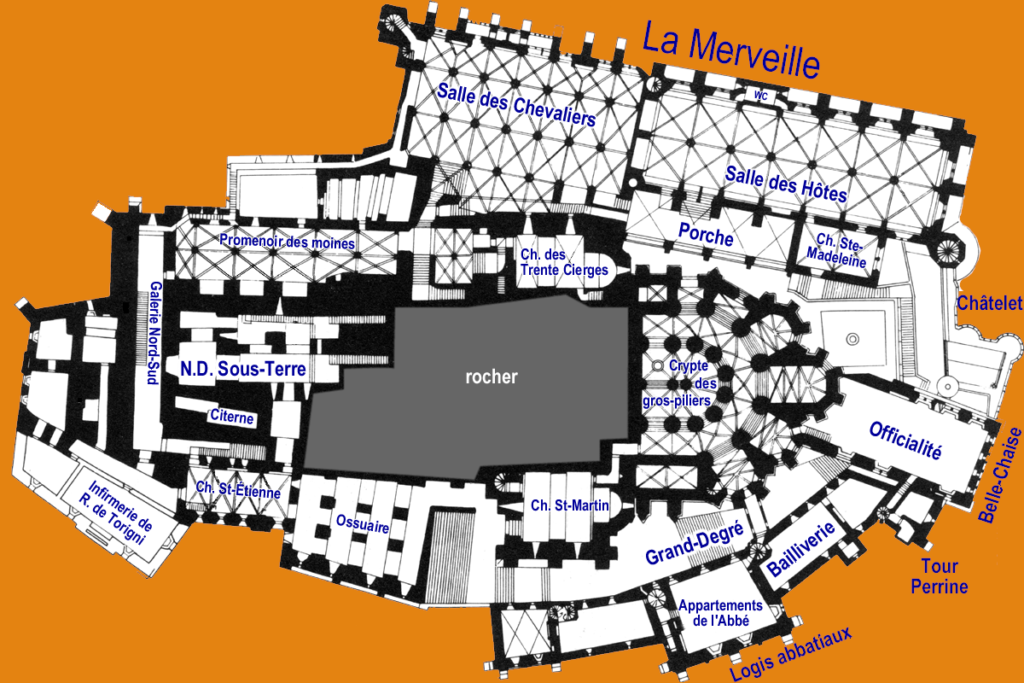

Symbolique de la Merveille : une arche au péril de la mer

Cette partie gothique de l’abbaye a été édifiée sur le flanc nord du rocher entre 1211 et 1228, après les destructions dues à l’incendie de 1204, et avec des fonds fournis par le roi de France Philippe-Auguste, nouveau maître de la Normandie. Il ne s’agit pas ici de faire la description ou l’analyse de son architecture, mais d’explorer la signification symbolique de cet ensemble unique au monde : une abbaye verticale. Il ne s’agit pas non plus de traiter, ce qui serait un autre sujet, la thématique de la Jérusalem céleste, qui concernerait l’ensemble du Mont ou, a minima, l’ensemble de l’abbaye. Un autre sujet donc.

Le premier bâtiment de trois salles à l’est est achevé dès 1217, le second à l’ouest en 1228.

La question du sens symbolique de cet ensemble qu’on nomme la Merveille (parfois confondu avec l’abbaye dans son entier) a déjà fait l’objet de publications savantes. Nous reproduisons ci-dessous un extrait d’un article de Jean-Charles Péguet : « Aux origines de La Merveille. Le monastère gothique de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel ». In Bulletin des anglicistes médiévistes, N°60, hiver 2001. pp. 53-93. (p. 58 pour la citation).

« Comme autant, aujourd’hui, les constructions religieuses s’effectuent en fonction des réflexions et des délibérations d’une commission épiscopale d’art sacré, on peut penser que c’est l’abbé, investi du rôle de maître d’ouvrage, aidé peut-être (…) par un comité restreint de clercs plus particulièrement instruits de théologie, de symbolisme, de numérologie spirituelle, délégués par le chapitre en fonction de compétences particulières de chacun, que c’est l’abbé donc qui jouait ce rôle, qui a imaginé l’organisation des bâtiments selon l’esprit du temps et conçu le savant message inclus dans le déroulement du programme iconographique. Si, dans l’Antiquité, sous l’impulsion de Vitruve qui, avec sa théorie des proportions géométriques, en est à l’origine, les tracés régulateurs étaient harmoniques, à l’époque médiévale, ils sont d’ordre symbolique. Dans cette construction, chaque vertu trouve sa place, selon les trois niveaux dont saint Quodvultdeus rappelle qu’ils ne sont autres que l’élévation des trois étages superposés de l’Arche de Noé. »

L’idée centrale est l’élévation : « Tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Apocalypse, 6.16

L’idée de l’arche pour ce vaisseau de pierre posé au milieu de la mer (« au péril de… ») est séduisante.

En bas les animaux terrestres (il n’est pas question des poissons qu’on imagine dans l’eau plutôt que dans l’arche) ; au milieu les oiseaux, qui sont faits pour voler dans les airs et transmettre des messages ; et en haut ce qu’il reste de l’humanité (4 couples qui sont là pour assurer, tout comme les animaux, la sauvegarde de leur espèce).

Si l’on applique ce schéma à la structure de la Merveille, que trouve-t-on ?

En bas l’intendance, la nécessité, le quotidien, le profane, le vulgaire, l’utile et nécessaire : les besoins primaires de l’existence, comme un miroir de la géographie du corps humain. L’ici-bas donc : le ventre, les entrailles, les parties honteuses mais nécessaires.

Au milieu, l’idée d’une médiation, d’une possible d’élévation au dessus de cet état de simple nécessité : l’idée de la quête, de la recherche (c’est bien la mission des oiseaux du deuxième étage)

En haut : la lumière (celle du réfectoire et celle du cloître), le temps de la méditation et de la foi.

C’est un schéma d’ensemble intéressant mais qui peut être affiné. Parce qu’ainsi que le note Jean-Charles Péguet (ibid.), le fonctionnement symbolique de la partie est n’est pas le même que le fonctionnement de la partie ouest. Explications :

« Si, dans la section orientale, les trois niveaux de l’étagement du monde que sont la hiérarchie sociale des laborantes, des pugnantes et des orantes se superposent dans l’aumônerie, la salle des hôtes et le réfectoire des moines, à l’ouest (…) se développent, par un puissant jaillissement vers le ciel, les degrés de l’élévation spirituelle qui conduit du corps à l’esprit, de l’esprit à l’âme et de l’âme à Dieu. Ici, l’on constatera que la situation du cloître au-dessus de la salle du scriptorium corrobore bien l’idée de saint Augustin, Intellige ut credas, de soutenir la foi par la compréhension du monde : il faut commencer par étudier et comprendre l’œuvre de la Création divine, tant par les œuvres profanes de l’Antiquité que par les travaux des Pères de l’Église et tous les anciens théologiens, toute la connaissance contenue dans les livres du scriptorium, avant d’espérer accéder à la compréhension du sens des Écritures, c’est à dire l’œuvre de la foi. » (ibid. p. 59)

Compréhension qui adviendra dans l’espace du cloître.

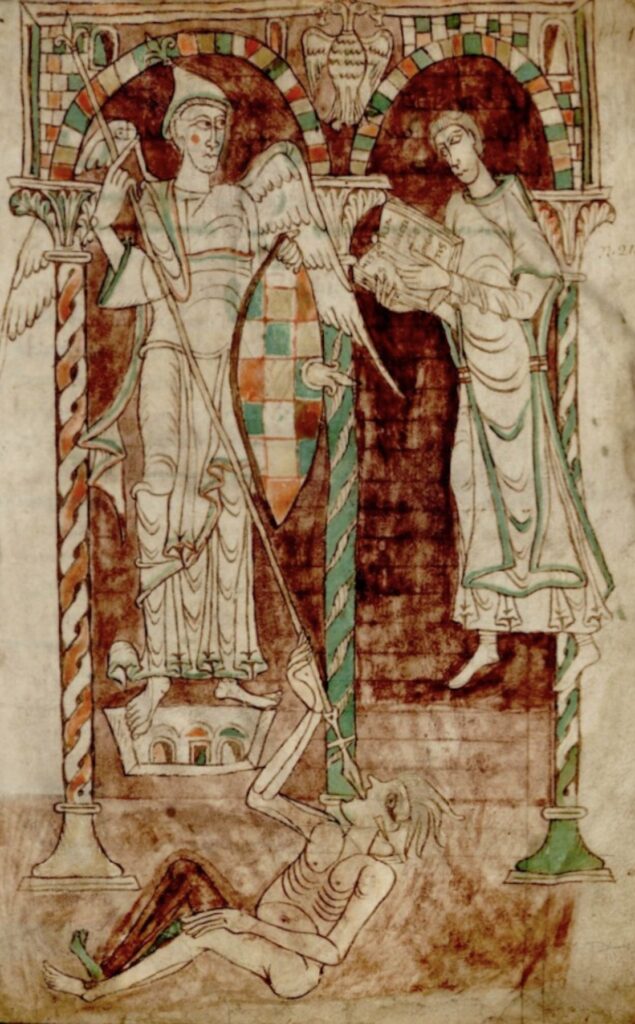

« Oratores, bellatores, laboratores », enluminure française in Li Livres dou Santé,

fin du XIIIe s., vellum, MS Sloane 2435, folio 85,

British Library/Bridgeman Art Library

La référence à saint Augustin est également tout à fait en phase avec la place importante qu’il occupe dans le corpus des manuscrits du Mont Saint-Michel. Pour ce qui est de la société d’ordre, l’enluminure reproduite ci-dessus est datée de la fin du XIIIe s. Mais cette représentation d’une société divisée en trois ordres était-elle formulée au début du XIIIe s. ? La réponse est oui. Elle est formulée par Adalbéron de Laon (1027) et par Gérard de Cambrai (vers 1025-1030), et plus anciennement par Heiric d’Auxerre et Haymon d’Auxerre, moines bénédictins du IXe s. Et, in fine, par saint Augustin lui-même dans la Cité de Dieu. Donc la référence à la symbolique des 3 ordres est parfaitement recevable, en précisant que c’est une vision de lettrés dont bien peu de paysans du début du XIIIe s. avaient dû entendre parler.

Dernière question : de l’arche de Noé à l’arche d’alliance, peut-on extrapoler ? Car la Cité des Livres est bien un coffre renfermant la parole de Dieu.

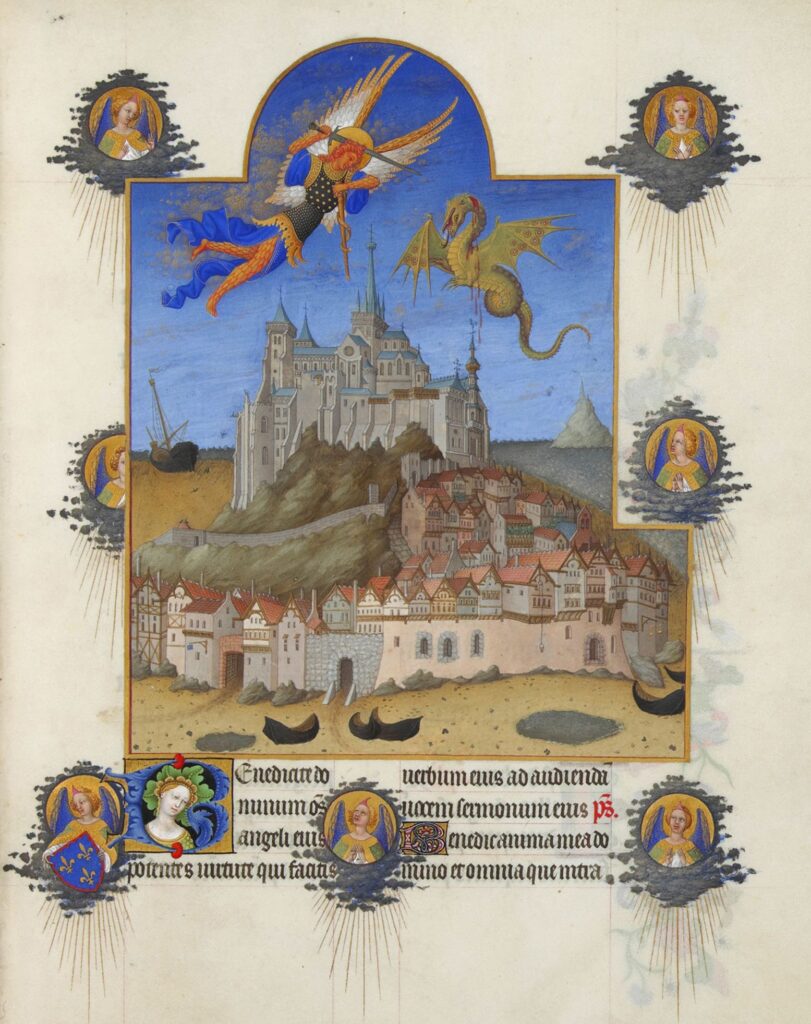

L’archange des enluminures

Saint Michel terrassant le démon (détail)

L’épitaphe de Robert de Torigni : l’hypothèse alchimique

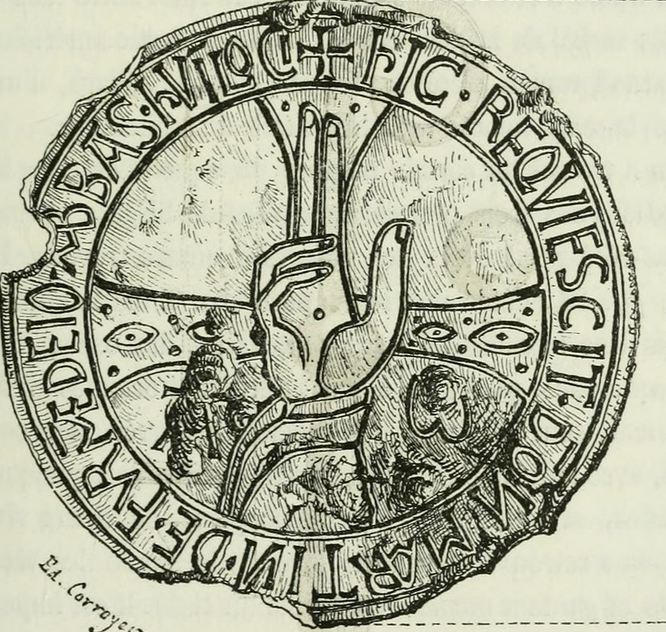

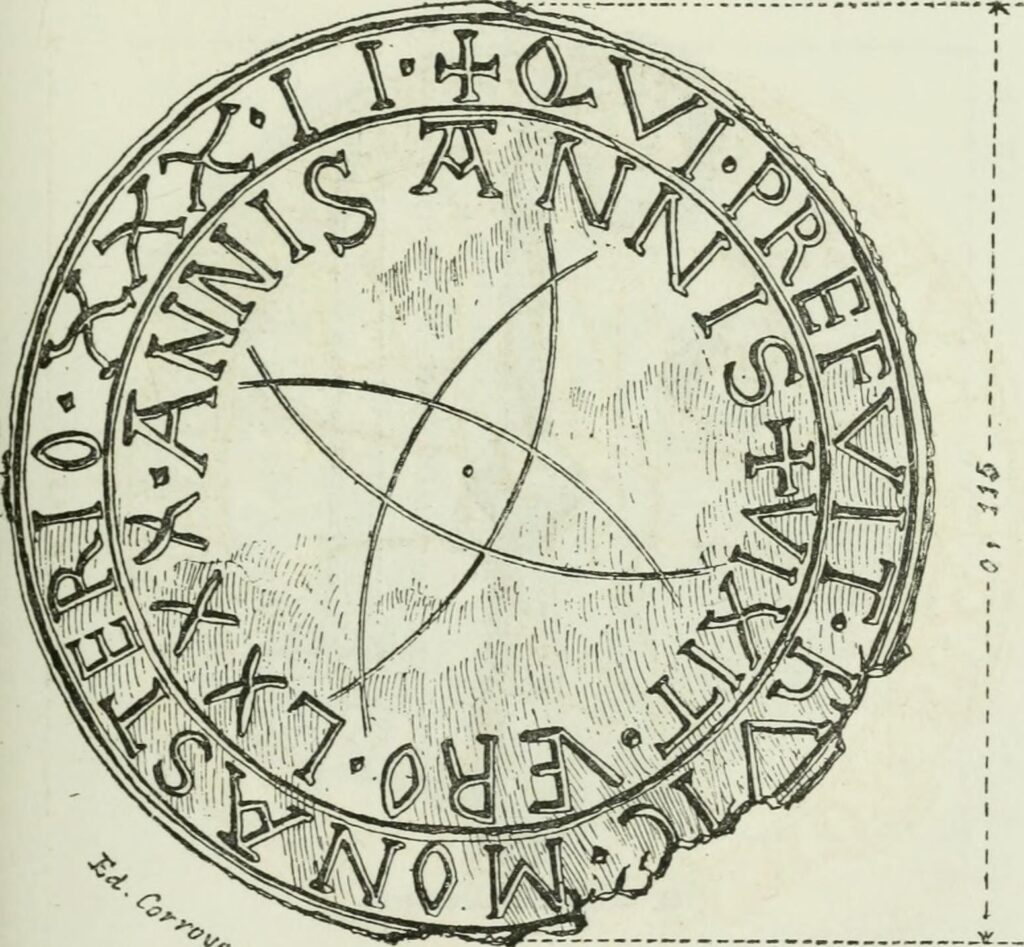

La reproduction du disque figure dans Histoire et légendes du Mont Saint-Michel d’Édouard Corroyer (1877).

On doit ces deux dessins à Édouard Corroyer (élève de Viollet-le-Duc et architecte des Monuments historiques). Ils reproduisent la face et le revers de l’épitaphe de Robert de Torigni découverte dans sa tombe (un disque de plomb de 115 mm de diamètre retrouvé posé de champ entre la tête de l’abbé et la paroi interne du cercueil). Édouard Corroyer les a exécutés en 1876 à la suite de la première campagne de fouilles archéologiques effectuée sur le Mont en 1875.

« Pendant le cours des travaux entrepris en 1875 (…), les fouilles (…) ont fait découvrir le tombeau de Robert de Torigni (…). (Il) mourut en 1186, et observant (…) la règle de son ordre (…), il avait été (…) enterré (…) in porticu ecclesiae. C’est là en effet que sa sépulture a été découverte (…) sur l’emplacement du Porche et au pied des Tours qu’il avait élevées. Son tombeau, de deux mètres sept centimètres de longueur, creusé dans un calcaire grossier, était engagé de vingt-cinq centimètres dans le mur de la façade romane et placé sous les marches à droite de la porte principale de l’Église (…). Nous avons ouvert ce tombeau ; il contenait les restes d’un abbé revêtu de ses habits sacerdotaux, noircis et comme brûlés par le temps. La tête était au couchant ; les bras étaient croisés sur la poitrine, et sous le bras droit se trouvait une crosse en bois, sans aucun ornement, surmontée d’une volute en plomb. Au sommet du tombeau et posé de champ entre la tête et la paroi interne du cercueil, était placé un disque en plomb portant gravée sur la face : au milieu, une main bénissant sur une croix pattée à branches égales, entre lesquelles en haut, se voient l’alpha et l’oméga ; en exergue on lit : Hic. requiescit. Robertus. de. Torigneio. abbas. hujus. loci. (Ici repose Robert de Torigni abbé de ce lieu), et sur le revers : Qui. prefuit. huic. monasterio. XXX. II. annis. vixit. vero. LXXX. annis (Qui fut abbé de ce monastère trente-deux années et vécu quatre-vingt ans). »

L’interprétation du sens religieux de la face ne pose aucune difficulté. Celle du revers est par contre plus problématique. Et nous n’en avons encore jamais trouvé l’explication.

On voit quatre arcs de cercle entrecroisés autour d’un point central et dont les intersections semblent indiquer les quatre directions cardinales, à ce détail près qu’elles ne sont pas orientées verticalement et horizontalement (N.E.S.O.) comme c’est le cas d’une rose des vents sur une carte, mais basculées de 25° sur la droite.

Bref… La question est celle du sens de ce pivotement des cardinales : nous l’explorerons dans un autre article. Mais avant, étudions la possibilité d’une signification ésotérique de cette figure géométrique.

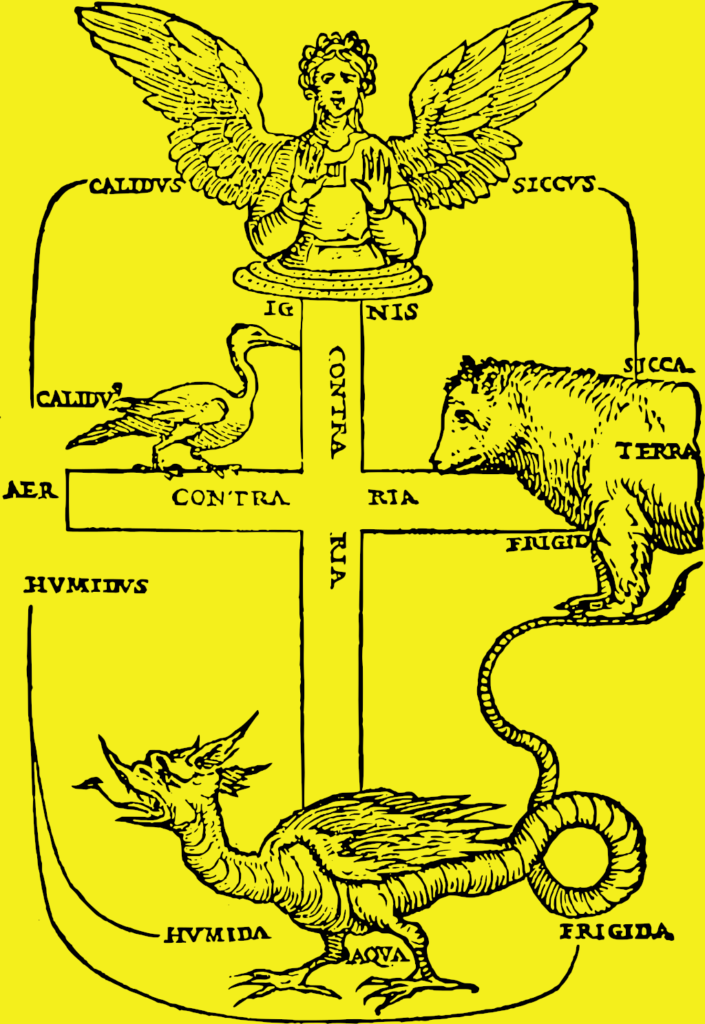

4 et 1… 4 directions (projections et /ou provenances) et 1 centre. L’alchimie n’est pas loin : les 4 éléments et la quintessence. La terre, l’eau, l’air, le feu pour l’ici-bas. ET la « quintessence » pour désigner l’autre monde, dont le combat de l’archange contre le démon est l’ultime épisode, celui qui doit permettre d’en ouvrir les portes après la défaite du démon. Un lieu qui transcende les horizontalités en une verticalité dernière : l’Ascension après l’Apocalypse. Cela peut sembler un peu savant, mais Robert de Torigni était un des plus fins érudits de son temps et il a passé une partie de sa vie dans les livres.

Cette proposition soulève toutefois une question simple : l’alchimie existait-elle au XIIe siècle ? Car si tel n’est pas le cas, notre hypothèse s’effondre…

Le texte fondateur de l’alchimie est la Table d’émeraude. Il a été traduit pour la première fois de l’arabe vers le latin au début du XIIe siècle. Ce texte, faussement attribué à Hermès Trismégiste (personnage mythique de l’Égypte hellénistique) se trouve, dans sa plus ancienne version connue, dans un traité en arabe composé au IXe siècle – le Livre du secret de la Création / Kitâb sirr al-Halîka – qui pourrait être la traduction d’un original grec perdu.

Les plus anciennes traductions de l’arabe vers le latin du Livre secret de la création sont datées de la première moitié du XIIe siècle (vers 1140). Le texte est ensuite cité dans le De essentiis dès 1143 par Herman de Carinthie (qui participa à la première traduction du Coran en latin), ami de Robert de Chester, le traducteur en 1144 du Liber de compositione alchimiæ considéré comme le premier traité d’alchimie en occident. Cette date est d’ailleurs retenue comme marquant la naissance de l’alchimie occidentale latine.

Dans l’introduction, on peut lire que « toutes choses sont composées de quatre principes élémentaires, le chaud, le froid, l’humide et le sec » (les quatre qualités d’Aristote). Quant à la théorie des quatre éléments, elle a été formulée par les penseurs présocratiques (Empédocle, Thalès, Anaximène et Héraclite au Ve siècle av. J.-C.) et transmise ensuite par Aristote, qui aurait été redécouvert par les chrétiens via des traductions en arabe au XIIe siècle au moment des croisades, selon l’idée la plus communément admise.

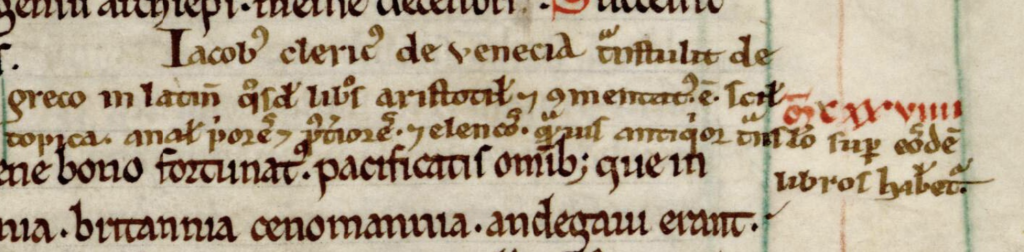

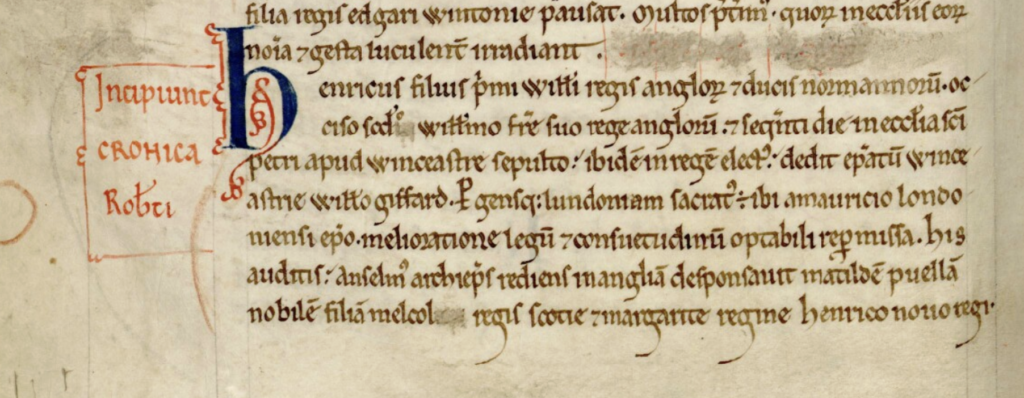

Ou bien (et ce point est peut-être capital…) selon la thèse proposée par Sylvain Gouguenheim dans son Aristote au Mont Saint-Michel, Les racines grecques de l’Europe chrétienne (Éditions du Seuil, 2008) redécouverte au Mont Saint-Michel justement, par une série de traductions faites directement du grec vers le latin par Jacques de Venise entre 1120 et 1145-1150, date de sa mort. Sylvain Gouguenheim précise également que « Robert de Torigny, le grand abbé du Mont-Saint-Michel (1154-1186), a laissé dans sa Chronique un témoignage qui concerne l’activité de traducteur de Jacques de Venise. La manuscrit, conservé à la bibliothèque municipale d’Avranches, contient une glose intercalée dans les lignes consacrées aux années 1128-1129, qui signale les traductions et les commentaires effectués par Jacques de Venise, « quelques années auparavant », ce qui les situerait vers 1125. La glose, qui est très vraisemblablement de la main même de Robert de Torigny, date des années 1154-1157. » (pp. 110-111)

Donc Robert de Torigni disposait, dans sa bibliothèque du Mont Saint-Michel, d’un important corpus de traductions des œuvres d’Aristote, dont la Physique. Qu’il ait eu connaissance de la théorie des quatre éléments par Aristote, ou par des écrits de saint Augustin (également très représenté au Mont), ou par une traduction du Livre du secret de la création, ou par toute autre voie, c’est une question que nous ne pouvons pas trancher. Mais les sources existaient et Robert n’était abbé à ne pas lire les ouvrages de sa précieuse bibliothèque.

Donc l’hypothèse selon laquelle Robert de Torigni aurait eu connaissance de cette nouvelle « science » nous semble recevable.

Mais Robert de Torigni n’a pas connu cette interprétation qu’on trouve dans la première version imprimée en 1546 de la Pretiosa margarita novella (La nouvelle perle précieuse) traité alchimique rédigé par Petrus Bonus en 1330.

Question subsidiaire : pourquoi une épitaphe en plomb ?

Robert de Torigni, abbé du Mont Saint-Michel

Robert de Torigni fut abbé du Mont Saint-Michel de 1154 à 1186.

Administrateur, bâtisseur, diplomate, bibliophile, bibliothécaire, chroniqueur, historiographe et même romancier : ses compétences impressionnent. Un homme opiniâtre, un fin politique (certains diront un « courtisan ») et un travailleur infatigable. Pourtant revient toujours, in fine, une réserve : un homme sans génie particulier.

Pourtant, sous son abbatiat, le nombre des moines du Mont Saint-Michel passa de quarante à soixante et son nom éclipse celui de tous les autres abbés du Mont. Alors ? Quid de Robert ?

Pour la transcription du texte, voir : Chronique de Robert de Torigni, publiée par Léopold DELISLE, Rouen, chez A. LE BRUMENT, rue Jeanne d’Arc n°11, 1872.

Église Saint-Laurent (Torigni-sur-Vire), XIe-XVIIe s.,

vitrail réalisé entre 1951 et 1954 par les ateliers Mauméjean (Hendaye).

Vitraux restaurés en 2012.

Que sait-on de Robert de Torigni ?

- 1106 : naissance à Torigni-sur-Vire (Manche), fils de Téduin et d’Agnès, seigneurs de Torigni

- 1128 : moine à l’abbaye bénédictine du Bec-Hellouin (abbatiat de Boson)

- 1139 : Il échange, dans l’abbaye du Bec, avec Henri de Huntingdon, historiographe anglais et lui fait connaître l’ouvrage de Geoffroi de Monmouth, Historia regum Britanniæ (Histoire des rois de Bretagne)

- 1147 : le 29 mai, probable rencontre au Bec entre Robert et Henri Plantagenêt, futur Henri II d’Angleterre

- 1149 : prieur de l’abbaye du Bec

- 1154 : élu abbé de l’abbaye du Mont Saint-Michel

- 1156 : Robert visite les propriétés de l’abbaye à Jersey et à Guernesey

- 1156 : 1re édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1157 : Robert se rend en Angleterre pour y défendre les intérêts de l’abbaye

- 1157 : 2e édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1158 : Robert accueille Henri II d’Angleterre et Louis VII de France dans l »abbaye

- 1161 : Robert est choisi par Henri II pour être le parrain de sa fille Aliénor (fille d’Aliénor d’Aquitaine)

- 1162 : Robert devient châtelain de Pontorson

- 1163 : Robert est présent au concile de Tours

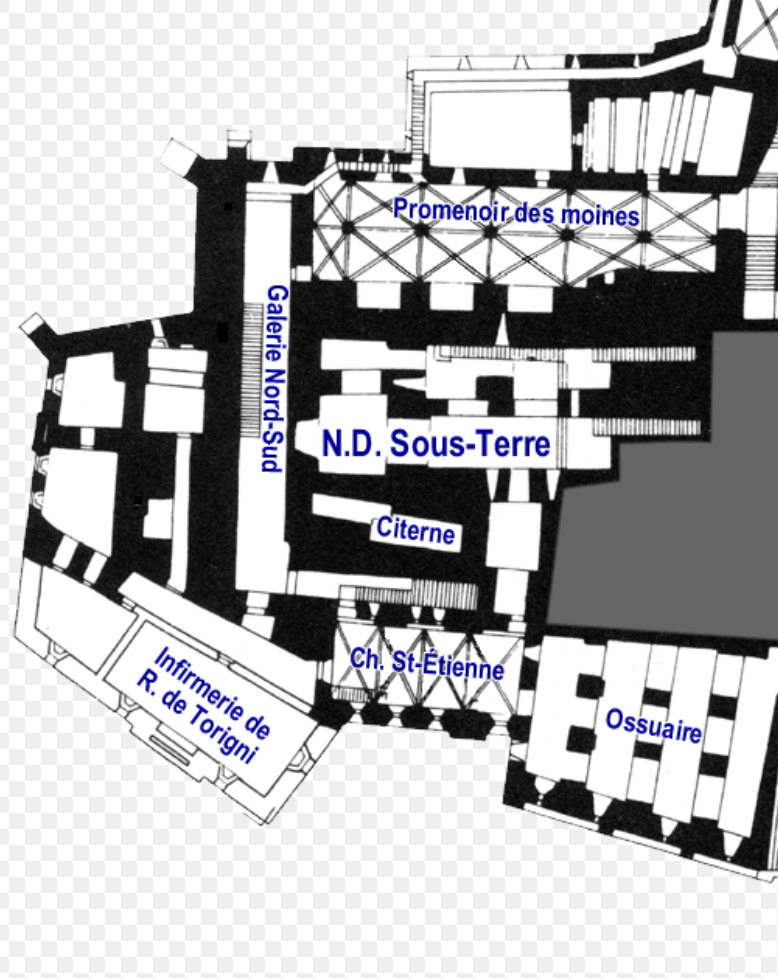

- 1164 : achèvement d’un ensemble de bâtiments au sud-ouest (cellier, hôtellerie, infirmerie)

- 1166 : le roi Henri II s’arrête au Mont-Saint-Michel de retour de Rennes où il a pris possession du duché de Bretagne

- 1169 : 3e édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1172 : Robert convainc Henri II d’Angleterre de venir faire amende honorable à Avranches à la suite de l’assassinat de Thomas Becket, archevêque de Cantorbery

- 1175 : voyage de Robert en Angleterr pour y obtenir confirmation des donations faites à l’abbaye

- 1182 : 4e édition de la Chronique de Robert de Torigni

- 1186 : Mort de Robert, le 23 ou 24 juin

- 1875 : Édouard Corroyer retrouve sa sépulture placée à l’entrée de l’abbatiale romane

Un abbé bâtisseur

Robert de Torigni a fait construire deux ensembles importants :

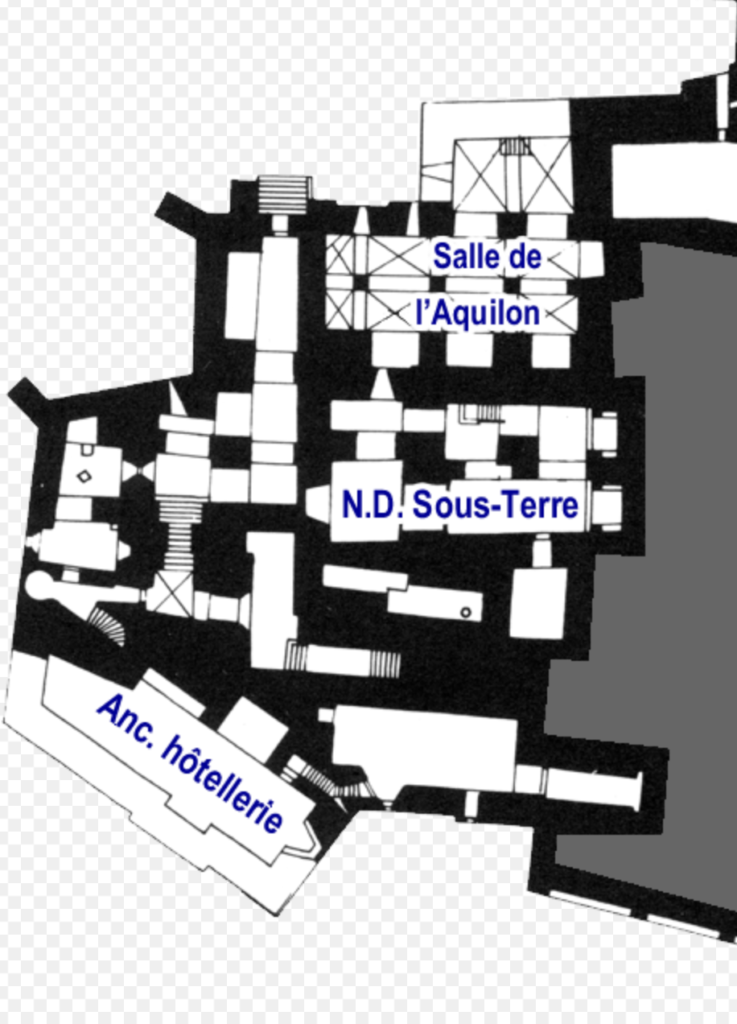

>> sur le flanc ouest du rocher, dans le prolongement de Notre-Dame-sous-Terre et du grand escalier nord-sud, le logis de l’abbé, situé sous le parvis (2 pièces simples et austères) et au dessus du logement du portier communiquant pour sa part avec l’entrée du monastère (côté nord) et l’infirmerie et l’hôtellerie situées au sud. Sous ce logement : deux cachots (les « jumeaux »).

>> sur le flanc sud-ouest : un bâtiment sur 3 niveaux destiné à l’accueil des visiteurs de haut rang comprenant en bas un cellier, au niveau intermédiaire la grande salle de l’hôtellerie et au niveau supérieur l’infirmerie. Cet ensemble s’est effondré en 1818.

>> À cela il faut ajouter deux tours qui vinrent flanquer la façade au nord et au sud. La tour nord, qui abritait la bibliothèque, s’effondra vers 1300. La tour sud s’effondra à la suite de l’incendie de 1776 avec les 3 premières travées occidentales de la nef.

Un abbé « grand chercheur et rassembleur de livres »

Robert de Torigni a augmenté le fonds de l’abbaye de cent quarante ouvrages et en a fait la « Cité des livres ». Cependant les textes qu’on lui doit concernent essentiellement les intérêts bien compris de l’abbaye : la Chronique est un ouvrage destiné à servir l’image et la politique des Plantagenêt, protecteurs de l’abbaye, et le Cartulaire a pour vocation première de valider et protéger les droits et privilèges de l’abbaye.

Ce dessin (la 3e visite de l’archange à l’évêque Aubert), longtemps présenté comme ayant été réalisé sous l’abbatiat de Robert de Torigni, a peut-être été réalisé un peu plus tôt, sous l’abbatiat de Bernard du Bec (abbé de 1131 à 1149).

Quoi qu’il en soit, le fait est que l’apogée de l’art de l’enluminure développé au Mont Saint-Michel se situe plus tôt, au milieu du XIe siècle, à l’époque du duc Guillaume qui devint roi d’Angleterre en 1066.

En somme, Robert de Torigni fut plus un héritier avisé et prudent qu’un novateur visionnaire. Un point cependant n’est jamais contesté : depuis sa jeunesse, il fut un bibliophile passionné et même un peu plus. On lui doit aussi (probablement…) deux romans arthuriens : Historia Meriadoci regis Kambrie et De Ortu Waluuanii nepotis arturi.

Les chevaliers de Saint-Michel au Mont : une légende ?

L’ordre de Saint-Michel est un ordre de chevalerie, fondé à Amboise le 1er août 1469 par Louis XI (1423 – 1461 – 1483), sous le nom d’« Ordre et aimable compagnie de monsieur saint Michel ».

Son siège fut établi à l’abbaye du Mont Saint-Michel et y demeura jusqu’à son transfert en 1557 à la Sainte-Chapelle de Vincennes sous le règne de Henri II (1519 – 1547 – 1559) : soit une période 88 ans.

Son prestige décline ensuite et il est rétrogradé au deuxième rang des ordres royaux en 1578 par Henri III au profit de l’ordre du Saint-Esprit.

Sa signification politique est connue : il s’agit de contrecarrer l’influence de l’ordre de la Toison d’Or fondé par le duc de Bourgogne Philippe le Bon (1430). Selon Philippe Contamine, cette création s’est faite dans la hâte et l’improvisation. Toujours selon lui, et contrairement à ce qu’on peut lire parfois, il est très peu probable qu’un chapitre de l’ordre se soit tenu sous Louis XI.

Pour sa part, Michel Reulos (« Le Mont-Saint Michel et l’ordre de Saint-Michel » in Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. III, Culte de saint Michel et pèlerinages au Mont, éd. M. Baudot, Paris, 1971, p. 336) estime qu’ « aucune cérémonie de l’ordre ne paraît avoir été tenue au Mont ; le nom même de salle des chevaliers apparaît à une date imprécise, sur la foi, peut-on penser, d’une indication d’ Hélyot dans son Histoire des ordres militaires. »

Il ne reste donc que le souvenir d’une visite-pèlerinage effectuée par Louis XI le 28 août 1470 (venu peut-être afin de s’acquitter d’un vœu fait pour la naissance de son fils, le futur Charles VIII – né le 30 juin 1470 au château d’Amboise) : voir la description qui en est faite sur le site de wikimanche.

à consulter :

Philippe Contamine : Communication sur l’ordre de Saint-Michel au temps de Louis XI et de Charles VIII, 15 décembre 1976, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1978, pp. 212-238.

https://www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_1978_num_1976_1_849

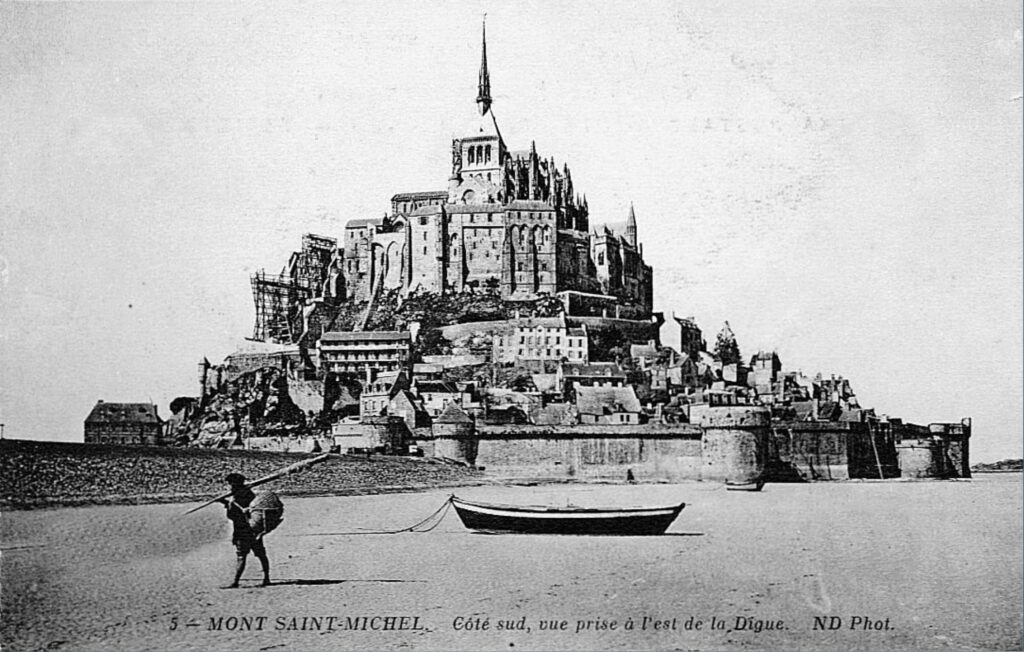

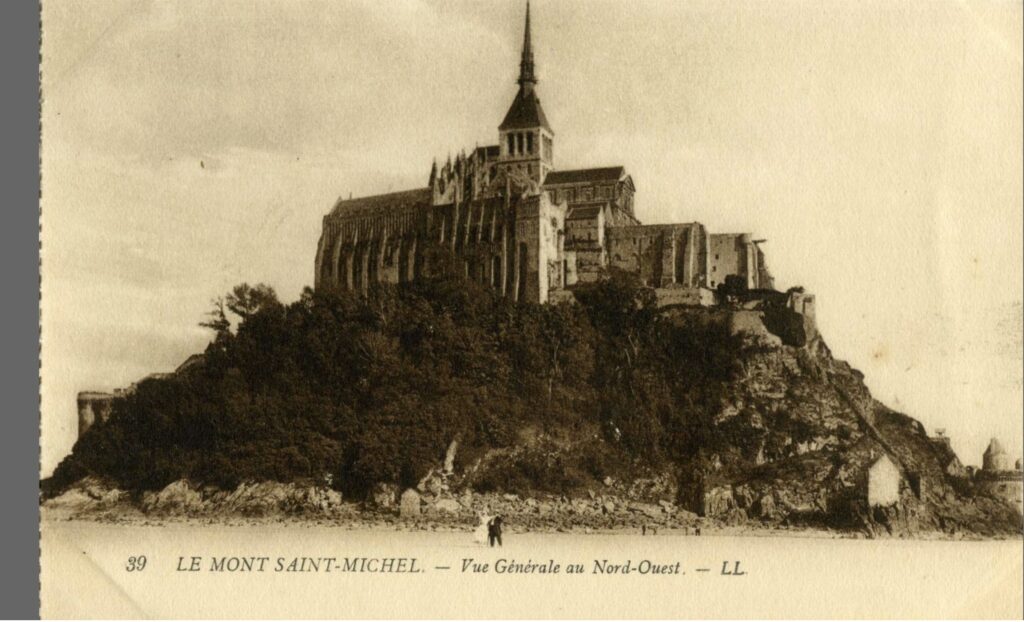

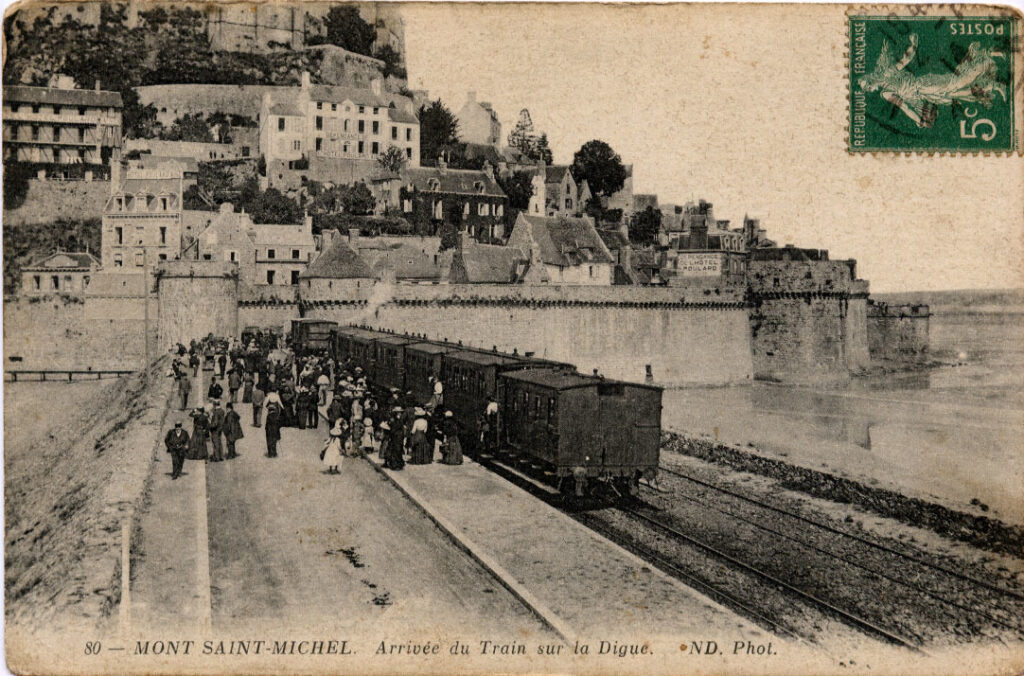

Mont Saint-Michel : une exposition virtuelle et romantique

Mont Saint-Michel, Normandy

c. 1827

aquarelle sur papier

17,8 cm x 25,8 cm

Tate Britain, Londres

.

Mont Saint-Michel, Normandy

c. 1827

aquarelle sur papier

18,6 cm x 27,3 cm

Tate Britain, Londres

.

Mont Saint-Michel, Normandy

c. 1827

aquarelle sur papier

17,8 cm x 25,6 cm

The Hecksher Family Collection

Image courtesy Fine Arts Museums of San Francisco (photo Randy Dodson)

.

Mont Saint-Michel

c. 1880

huile sur carton

Musée de Picardie, Amiens

.

Le Mont Saint-Michel

c. 1847

9,8 cm x 7 cm

dessin, plume, pinceau, encre, papier vélin

Maison de Victor HUGO, Hauteville House, Guernesesy

.

Le Mont Saint-Michel

c. 1821

aquarelle sur papier

Musée des Beaux-Arts, Calais

.

Le Mont Saint-Michel sous l’orage

1830

huile sur toile

97 cm x 138 cm

Musée Fabre, Montpellier

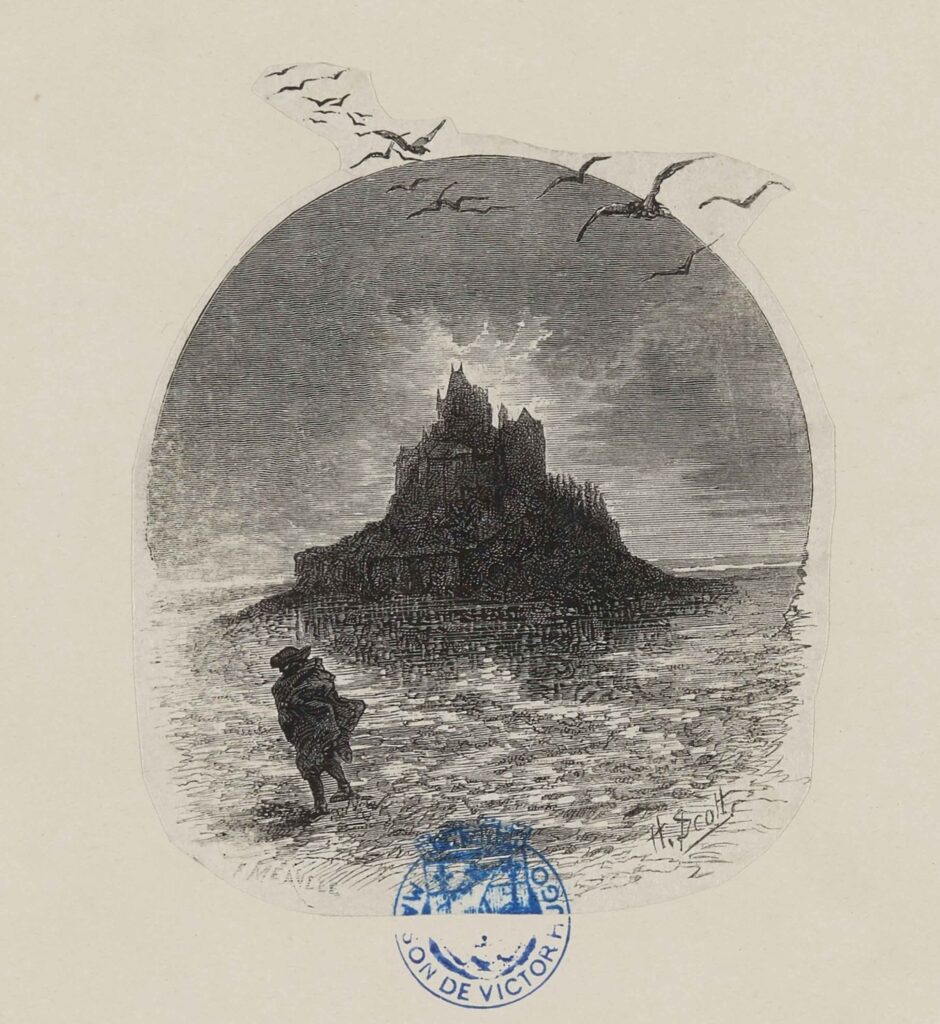

Illustration pour « Quatrevingt-treize », dans l’édition Hugues, page 81

1876

gravure sur bois /Fortuné Louis MÉAULE, (1844-1901), graveur

10,3 cm x 8,3 cm

Maison de Victor Hugo – Hauteville House, Guernesey

Une visite du Mont Saint-Michel (fin des 1950′)

Archives INA / Amateur

Le Mont a tempera

https://peinture-tempera.fr/2019/01/petit-tableau-le-mont-saint-michel.html