C’est un lieu commun de l’historiographie de la Révolution française que d’évoquer les saccages, les ravages, les viols et les pillages perpétrés par des foules ivres de rage : l’image du sans-culotte profanant et détruisant, la bave aux lèvres, les trésors sacrés de notre patrimoine, est encore reprise aujourd’hui, même par les âmes les mieux intentionnées, sans doute par ignorance ou peut-être par paresse intellectuelle.

Pourtant, à Rouen, par exemple, ce sont les protestants qui ont détruit les statues de la façade de la cathédrale durant les Guerres de religion, au XVIe siècle. À Jumièges, c’est un honorable marchand de pierres qui a fait exploser le chœur de l’abbatiale, en 1802, à l’époque fort policée du Consulat.

Cette thèse du « vandalisme révolutionnaire » a été diffusée par la propagande contre-révolutionnaire dès les premiers temps de la Révolution. Or il se trouve que l’histoire du sauvetage de la bibliothèque du Mont Saint-Michel en 1790 apporte un utile contre-exemple à ce cliché facile.

Rappelons le contexte : la décadence de l’abbaye est, au moment où éclate la Révolution, un processus qui est à l’œuvre depuis au moins trois siècles. Car à partir de la Renaissance, et même avant sans doute, toutes les grandes abbayes déclinent. Au Mont Saint-Michel, les moines mauristes ont tenté au début du XVIIe siècle une restauration du monastère. Mais le recul est général : en 1790, on ne compte sur l’ensemble du royaume que 200 novices. Les monastères sont désertés.

Dans ce contexte, le 2 novembre 1789, sur proposition de Talleyrand (1754-1838), évêque d’Autun, l’Assemblée constituante vota la nationalisation des biens de l’Église. Leur vente devait servir au remboursement de la dette du royaume.

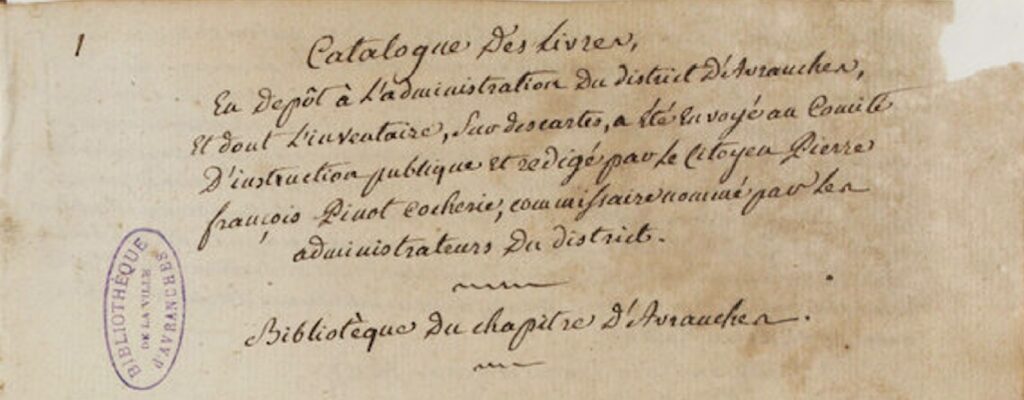

En mars 1790, un décret décida le transfert de ces biens aux municipalités. À Avranches, dom Maurice, le prieur du Mont Saint-Michel, avait remis déjà dès le 19 février 1790 un inventaire des biens mobiliers et immobiliers du monastère aux officiers du bailliage : y figurait la liste des 4 630 volumes de la bibliothèque montoise, dont 299 manuscrits. Cet inventaire fut validé au Mont entre le 5 et le 22 mai 1790 et, le 22 décembre 1790, le fonds fut transférée à Avranches et entreposé dans l’orangerie de l’évêché.

On sait, grâce au catalogue dressé en 1795 par le commissaire Pierre-François Pinot Cocherie pour le compte du district d’Avranches qu’il ne restait que 255 manuscrits dans ce fonds, soit une perte de 44 volumes.

La faute à qui ? Eh bien probablement aux Chouans, catholiques et royalistes, qui occupèrent la ville en 1793, et qui étaient mieux à même qu’une populace analphabète de mesurer la valeur de ces reliques d’un passé révolu. Passèrent ensuite, dans la première moitié du XIXe siècle (Consulat, Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, soit de 1799 à 1848), des « érudits bibliophiles qui se constituèrent leurs collections personnelles de manuscrits ou d’enluminures médiévales ». Ce qui fait qu’en 1850, le nombre de manuscrits était tombé à 199.

Dit autrement : les « révolutionnaires » ont assuré la sauvegarde du fonds avec les moyens du bord, puis des amateurs éclairés sont venus y « faire leurs courses » dans les décennies suivantes (un phénomène qui s’observe dans les plus grands musées du monde…).

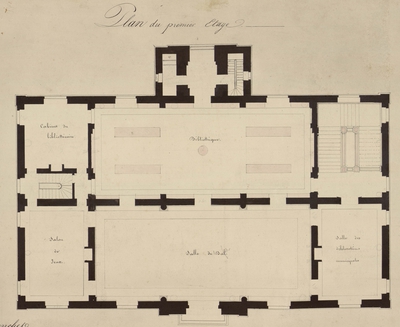

Mais si les voleurs existent, ils demeurent l’exception. À Avranches, des passionnés entreprennent de sauver ce que l’on désigne désormais comme étant une part de notre « patrimoine national ». Une grande bibliothèque publique municipale est créée en 1815. « En 1831, composée d’environ 10 000 volumes, elle est déjà considérée comme l’une des plus importantes de Normandie, tant par le nombre que par la beauté des éditions qu’elle renferme. »

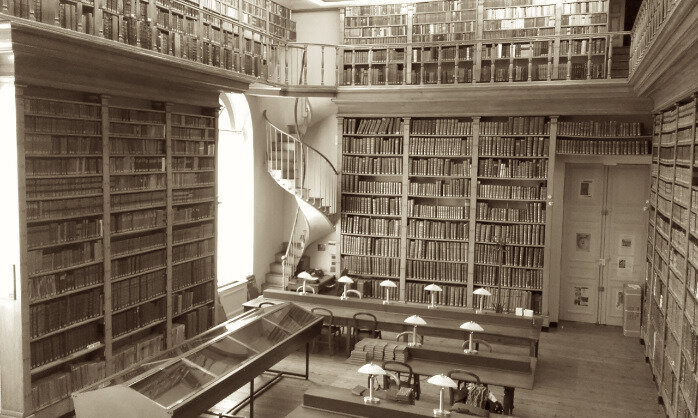

En 1845, la municipalité confie à l’architecte François Cheftel (1800-1892) le projet de la construction d’un nouvel Hôtel de ville. La lecture des plans est éclairante : ce bâtiment a été conçu comme une bibliothèque. Ou plus justement ce bâtiment a été conçu comme un reliquaire destiné à abriter la bibliothèque de la « Cité des livres ».

dans une salle longue de 18 mètres pour 9 mètres de large et 7 mètres de hauteur.