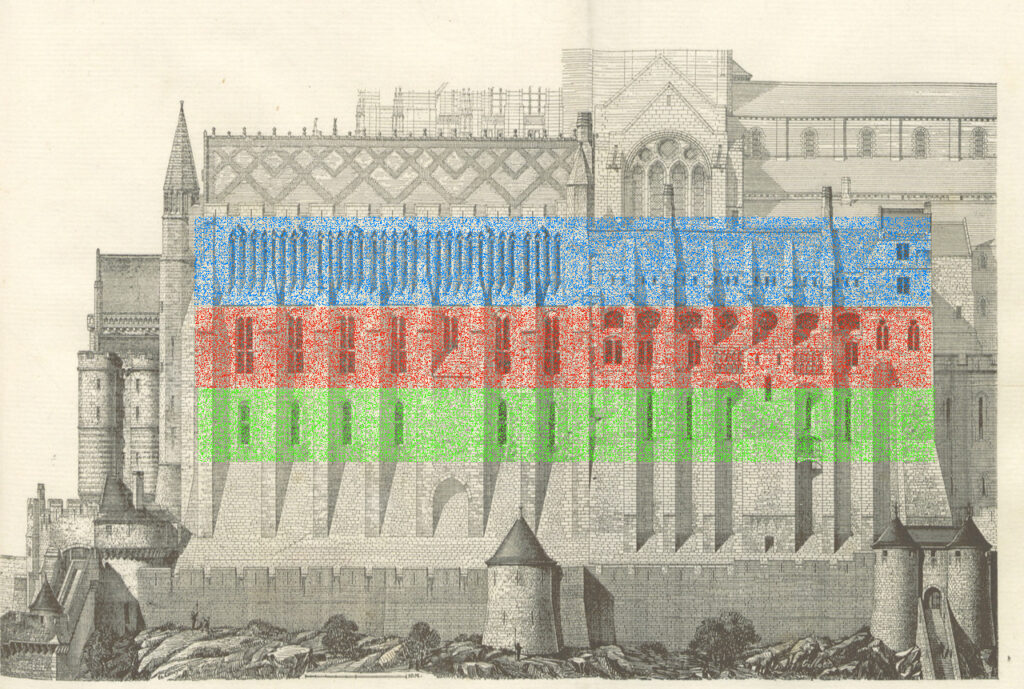

Cette partie gothique de l’abbaye a été édifiée sur le flanc nord du rocher entre 1211 et 1228, après les destructions dues à l’incendie de 1204, et avec des fonds fournis par le roi de France Philippe-Auguste, nouveau maître de la Normandie. Il ne s’agit pas ici de faire la description ou l’analyse de son architecture, mais d’explorer la signification symbolique de cet ensemble unique au monde : une abbaye verticale. Il ne s’agit pas non plus de traiter, ce qui serait un autre sujet, la thématique de la Jérusalem céleste, qui concernerait l’ensemble du Mont ou, a minima, l’ensemble de l’abbaye. Un autre sujet donc.

Le premier bâtiment de trois salles à l’est est achevé dès 1217, le second à l’ouest en 1228.

La question du sens symbolique de cet ensemble qu’on nomme la Merveille (parfois confondu avec l’abbaye dans son entier) a déjà fait l’objet de publications savantes. Nous reproduisons ci-dessous un extrait d’un article de Jean-Charles Péguet : « Aux origines de La Merveille. Le monastère gothique de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel ». In Bulletin des anglicistes médiévistes, N°60, hiver 2001. pp. 53-93. (p. 58 pour la citation).

« Comme autant, aujourd’hui, les constructions religieuses s’effectuent en fonction des réflexions et des délibérations d’une commission épiscopale d’art sacré, on peut penser que c’est l’abbé, investi du rôle de maître d’ouvrage, aidé peut-être (…) par un comité restreint de clercs plus particulièrement instruits de théologie, de symbolisme, de numérologie spirituelle, délégués par le chapitre en fonction de compétences particulières de chacun, que c’est l’abbé donc qui jouait ce rôle, qui a imaginé l’organisation des bâtiments selon l’esprit du temps et conçu le savant message inclus dans le déroulement du programme iconographique. Si, dans l’Antiquité, sous l’impulsion de Vitruve qui, avec sa théorie des proportions géométriques, en est à l’origine, les tracés régulateurs étaient harmoniques, à l’époque médiévale, ils sont d’ordre symbolique. Dans cette construction, chaque vertu trouve sa place, selon les trois niveaux dont saint Quodvultdeus rappelle qu’ils ne sont autres que l’élévation des trois étages superposés de l’Arche de Noé. »

L’idée centrale est l’élévation : « Tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Apocalypse, 6.16

L’idée de l’arche pour ce vaisseau de pierre posé au milieu de la mer (« au péril de… ») est séduisante.

En bas les animaux terrestres (il n’est pas question des poissons qu’on imagine dans l’eau plutôt que dans l’arche) ; au milieu les oiseaux, qui sont faits pour voler dans les airs et transmettre des messages ; et en haut ce qu’il reste de l’humanité (4 couples qui sont là pour assurer, tout comme les animaux, la sauvegarde de leur espèce).

Si l’on applique ce schéma à la structure de la Merveille, que trouve-t-on ?

En bas l’intendance, la nécessité, le quotidien, le profane, le vulgaire, l’utile et nécessaire : les besoins primaires de l’existence, comme un miroir de la géographie du corps humain. L’ici-bas donc : le ventre, les entrailles, les parties honteuses mais nécessaires.

Au milieu, l’idée d’une médiation, d’une possible d’élévation au dessus de cet état de simple nécessité : l’idée de la quête, de la recherche (c’est bien la mission des oiseaux du deuxième étage)

En haut : la lumière (celle du réfectoire et celle du cloître), le temps de la méditation et de la foi.

C’est un schéma d’ensemble intéressant mais qui peut être affiné. Parce qu’ainsi que le note Jean-Charles Péguet (ibid.), le fonctionnement symbolique de la partie est n’est pas le même que le fonctionnement de la partie ouest. Explications :

« Si, dans la section orientale, les trois niveaux de l’étagement du monde que sont la hiérarchie sociale des laborantes, des pugnantes et des orantes se superposent dans l’aumônerie, la salle des hôtes et le réfectoire des moines, à l’ouest (…) se développent, par un puissant jaillissement vers le ciel, les degrés de l’élévation spirituelle qui conduit du corps à l’esprit, de l’esprit à l’âme et de l’âme à Dieu. Ici, l’on constatera que la situation du cloître au-dessus de la salle du scriptorium corrobore bien l’idée de saint Augustin, Intellige ut credas, de soutenir la foi par la compréhension du monde : il faut commencer par étudier et comprendre l’œuvre de la Création divine, tant par les œuvres profanes de l’Antiquité que par les travaux des Pères de l’Église et tous les anciens théologiens, toute la connaissance contenue dans les livres du scriptorium, avant d’espérer accéder à la compréhension du sens des Écritures, c’est à dire l’œuvre de la foi. » (ibid. p. 59)

Compréhension qui adviendra dans l’espace du cloître.

« Oratores, bellatores, laboratores », enluminure française in Li Livres dou Santé,

fin du XIIIe s., vellum, MS Sloane 2435, folio 85,

British Library/Bridgeman Art Library

La référence à saint Augustin est également tout à fait en phase avec la place importante qu’il occupe dans le corpus des manuscrits du Mont Saint-Michel. Pour ce qui est de la société d’ordre, l’enluminure reproduite ci-dessus est datée de la fin du XIIIe s. Mais cette représentation d’une société divisée en trois ordres était-elle formulée au début du XIIIe s. ? La réponse est oui. Elle est formulée par Adalbéron de Laon (1027) et par Gérard de Cambrai (vers 1025-1030), et plus anciennement par Heiric d’Auxerre et Haymon d’Auxerre, moines bénédictins du IXe s. Et, in fine, par saint Augustin lui-même dans la Cité de Dieu. Donc la référence à la symbolique des 3 ordres est parfaitement recevable, en précisant que c’est une vision de lettrés dont bien peu de paysans du début du XIIIe s. avaient dû entendre parler.

Dernière question : de l’arche de Noé à l’arche d’alliance, peut-on extrapoler ? Car la Cité des Livres est bien un coffre renfermant la parole de Dieu.

Pages: 1 2