Une proposition plus légère et plus ludique que la précédente (voir l’hypothèse alchimique). Cette seconde hypothèse ne contredit pas la première : elle la complète. L’idée est que cette figure géométrique a un sens à la fois géographique et mythologique : une jeu de l’esprit imaginé par Robert de Torigni, une énigme soumise aux générations suivantes.

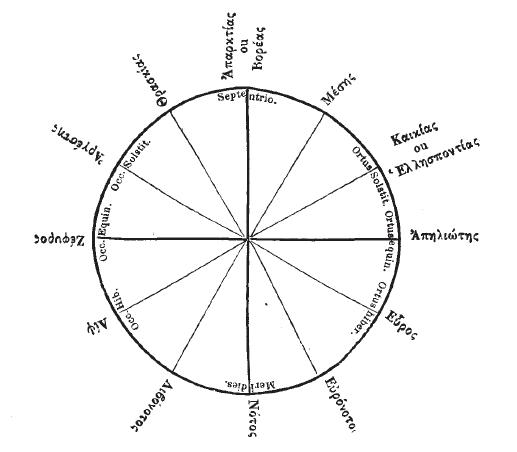

Une double question avant de se lancer : quid de la rose des vents et quid de la boussole vers la fin du XIIe siècle ?

Première question

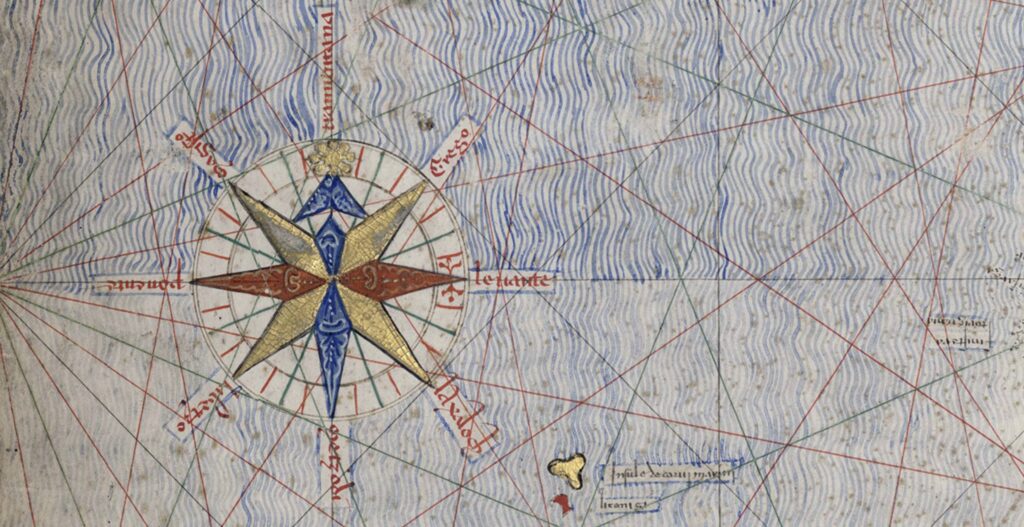

Pour la rose des vents, nous retrouvons Aristote… Les marins phéniciens ont été les premiers à utiliser la rose des vents, puis ensuite les marins grecs. Aristote en propose une version dite classique vers 330 av. J.-C.

L’outil est donc connu, même s’il faut attendre 1375 pour la voir apparaître sur une carte : l’Atlas catalan attribué au majorquin Abraham Cresques.

Deuxième question

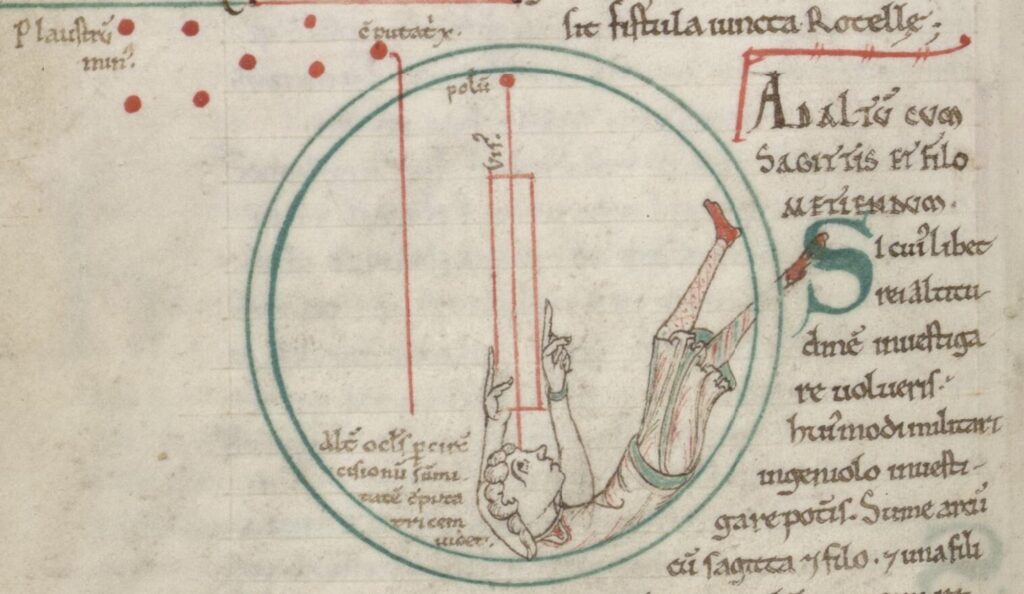

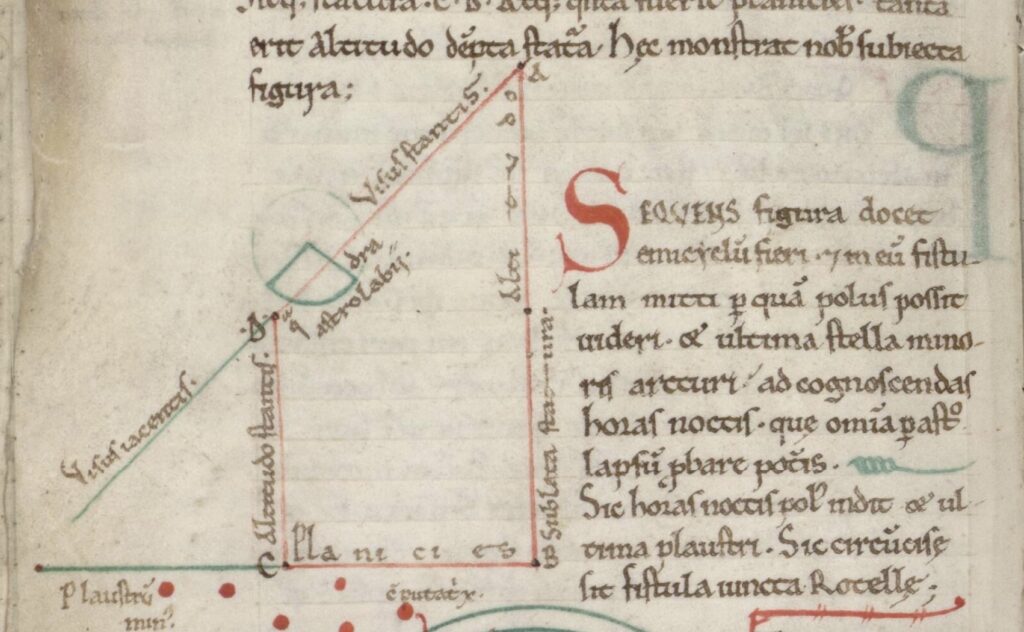

La boussole. Mise au point en Chine (un processus qui aurait duré 1000 ans). En Occident, la première mention d’une aiguille aimantée utilisée remonte à 1190 dans De naturis rerum (« De la Nature des Choses ») d’Alexandre Neckam. Donc il n’est pas impossible que Robert de Torigni, qui se rendait fréquemment en Angleterre, ait pu observer son usage en mer. Pas impossible mais pas certain… Mais même sans boussole, les marins pratiquent la navigation astronomique depuis l’Antiquité. Ils connaissent le nord (Stella maris – l’étoile de la mer – dans la constellation de la Petite Ourse, indique le nord, d’où son autre nom : l’Étoile polaire). Ils connaissent le Sud par différents moyens, dont le soleil de midi, et la nuit avec la croix du sud… Il connaissent l’ouest et l’est avec les équinoxes, et d’autres techniques utilisables tout au long de l’année que nous n’allons pas développer ici. Et puis nous sommes au Mont Saint-Michel : la Cité des livres. La preuve de la maîtrise de ces savoirs se trouve par exemple dans le Recueil de traités scientifiques et techniques, XIIe siècle, Avranches, BM 235 :

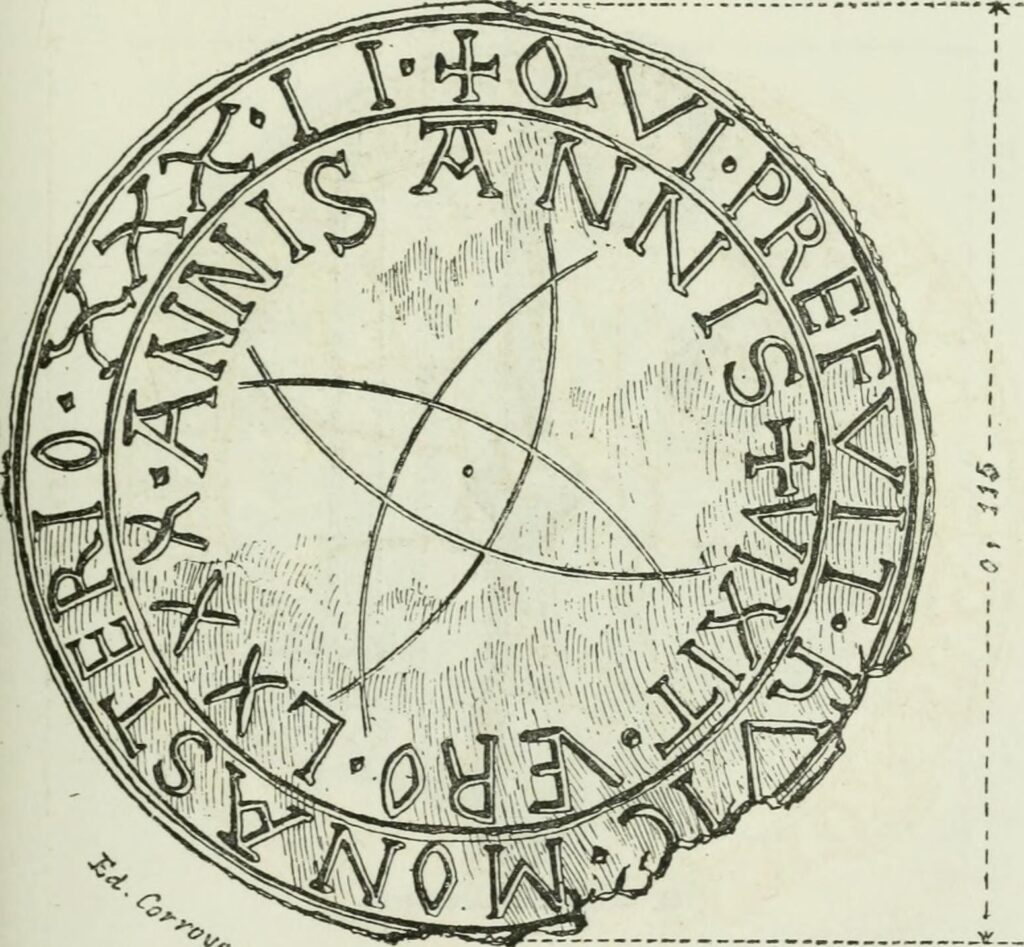

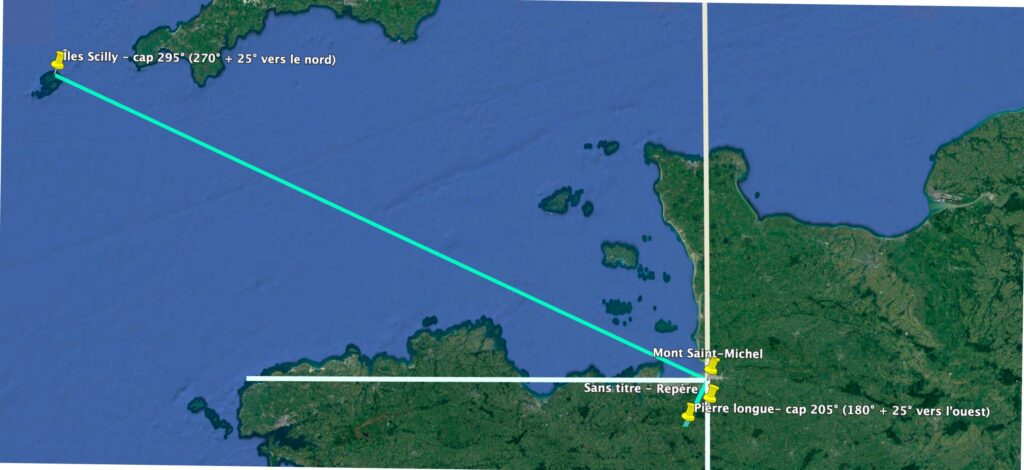

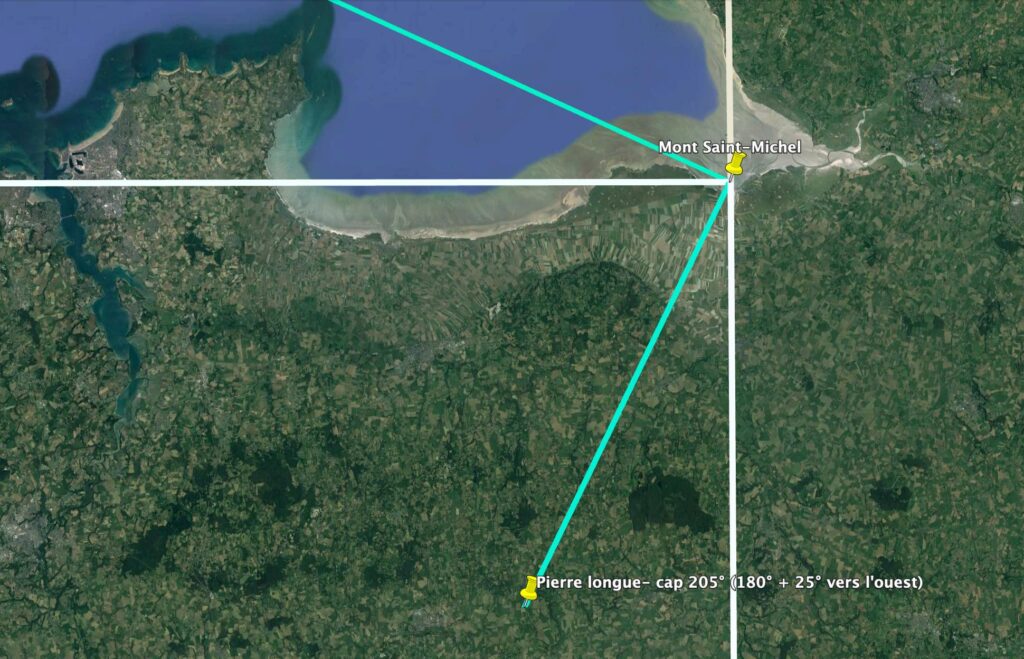

Donc l’idée que Robert de Torigni ait choisi de nous laisser, avec cette figure géométrique gravée sur le le revers de l’épitaphe de plomb, un message crypté reposant sur des données astronomiques et géographiques mérite d’être étudiée, ne serait-ce que pour le plaisir du jeu des conjectures, sans autre prétention. Admettons alors que ce que nous voyons reprends l’ordonnancement d’une rose des vents classique, avec un nord en haut, un sud en bas, un est à droite et un ouest à gauche.

Première direction

Celle du sud décalée de 25° vers l’ouest, soit 180° + 25° = 205*. La piste nous mène jusqu’à un menhir de grande taille (6,50 m), connu de tous les habitants de la région : la Pierre longue.

Le folklore nous apprend qu’elle aurait été perdue là par le diable, ou jetée contre des chiens qui cherchaient à l’attaquer : car souvent la présence de rochers ou de menhirs est expliquée par une anecdote mettant en scène un géant (Gargantua) ou le diable. Le sud, sur une rose des vents, c’est aussi le bas (donc le territoire du démon : idée que l’on retrouve dans l’illustration (1546) de La nouvelle perle précieuse (voir l’article : L’épitaphe de Robert de Torigni : l’hypothèse alchimique).

À la fin des combats, le monstre est toujours vaincu et le monument mégalithique marque l’emplacement de sa tombe. Ce que désigne cette ligne, c’est donc la défaite du démon et le triomphe des forces célestes : un message eschatologique qui ne surprend guère de la part de l’abbé du monastère de l’Apocalypse.

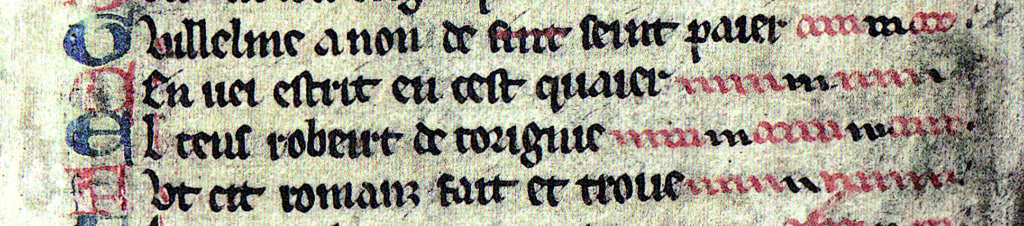

Mais au delà, c’est peut-être aussi un hommage du grand savant aux croyances populaires, au folklore qui, à sa manière, transmet un savoir immémorial. Nous savons, par le Roman du Mont Saint-Michel de Guillaume de Saint-Pair (1er ouvrage rédigé en langue romane traitant de ce sujet), que Robert de Torigni y accordait le plus grand intérêt. On peut lire dans le prologue de cet ouvrage, qui fait la part belle aux miracles et au merveilleux, cette dédicace : “El tens Robeirt de Torignié / Fut cit romanz fait et trové” (v. 19-20).

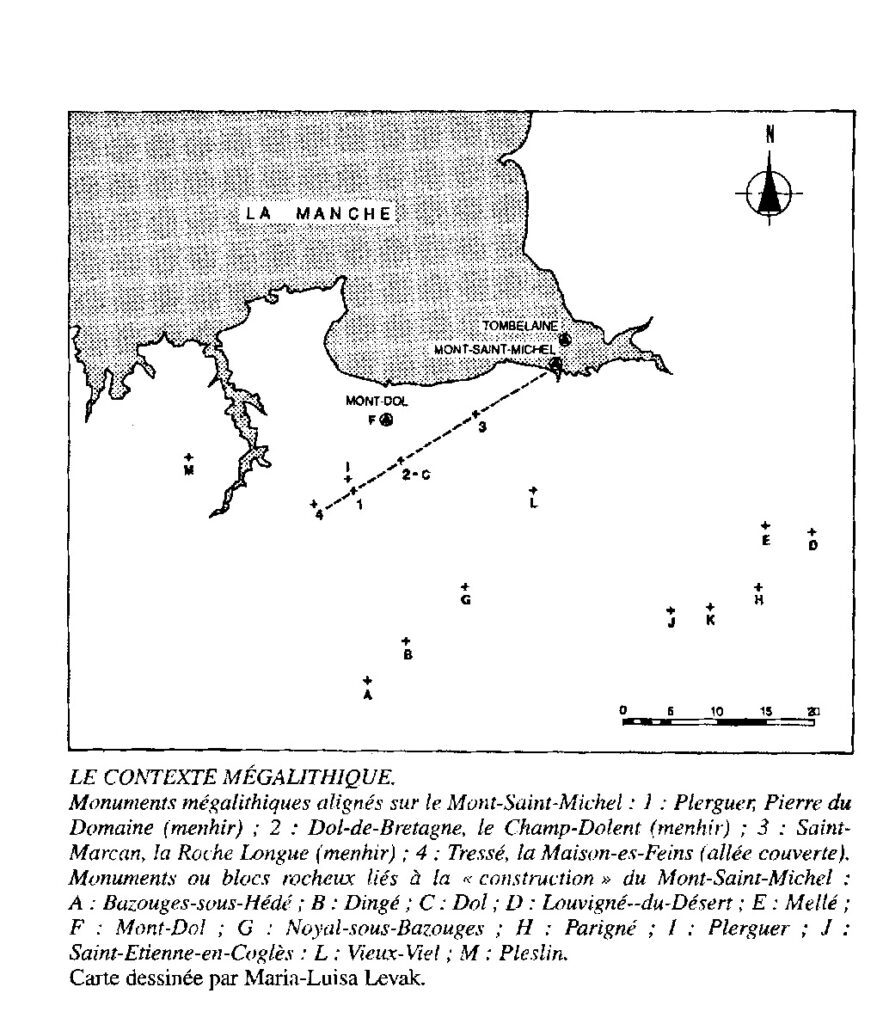

D’ailleurs ces mégalithes ne renvoient pas seulement au folklore et au merveilleux. On sait maintenant que les populations néolithiques qui ont dressé ces mégalithes savaient les aligner selon certains axes astronomiques. Dans son Mont Saint-Michel, Histoire d’un mythe (Éditions Ouest-France, 1997) Marc Déceneux écrit (chap. 2, p. 66) : “Tout se passe donc comme si le Mont-Saint-Michel, sinon une structure monumentale couvrant son sommet, se trouvait au centre de toute une géographie mégalithique couvrant une large frange du littoral normano-breton et de son arrière-pays. Cette hypothèse est d’autant plus plausible que des cas comparables existent : il s’agit alors d’ensembles groupés autour d’une éminence.”

L’Église a pris grand soin de christianiser ces mégalithes (voir la croix installée au sommet de la Pierre longue) : elle avait donc pleinement conscience de leur puissance symbolique auprès des populations. Leur prêter attention était donc un impératif. C’est du moins notre hypothèse…

Deuxième direction

Celle de l’ouest décalée de 25° vers le nord, soit 270° + 25° = 295°. Cette fois la piste nous emmène en mer, à la pointe de la Cornouaillles, dans l’archipel des Scilly.

Quel pourrait être le lien avec Robert de Torigni ? Peut-être une autre sorte de mythe : celui d’Arthur et des chevaliers de la Table ronde (très présents dans les légendes du Mont). Ces légendes ont passionné l’abbé du Mont Saint-Michel puisqu’il leur a consacré deux ouvrages de fiction : Les Enfances de Gauvain et L’Histoire de Mériadoc.

Robert de Torigni était aussi l’ami d’Aliénor d’Aquitaine (et même parrain de sa fille Aliénor). Or on sait l’usage politique que la nouvelle dynastie Plantagenêt a fait de cette nouvelle “matière” de Bretagne (on parle même d'”arthurianisme”) popularisée par Geoffroy de Monmouth dans son Histoire des rois de Bretagne (1138) : il s’agissait de légitimer les droits de la nouvelle dynastie anglaise (qui se présentait comme héritière de la royauté bretonne), face au “récit” de la monarchie capétienne qui se rattachait à Clovis et à Charlemagne : la “matière de France” aussi appelée cycle carolingien.

Oui mais quel rapport avec les îles Scilly ? De toute évidence celui de la fin, de la mort, car nous parlons bien d’une épitaphe et d’un tombeau. Le lien est donc clair : l’île d’Avalon (mentionnée pour la première fois par Geoffroy de Monmouth et reprise par le jersiais Robert Wace dans son Roman de Brut) : « en Avalon se fist porter Por ses plaies mediciner » v. 4437-4438).

Avalon : le lieu de la “dormition d’Arthur” après la bataille de Camlann. Certes, en 1191, cinq ans seulement après la mort de Robert de Torigni, on “inventera” finalement la tombe d’Arthur loin de la mer, à Glastonbury. Mais cela n’empêche en rien les îles Scilly de revendiquer de nos jours d’être la seule et véritable et authentique île d’Avalon…

On y trouve en tout cas une cinquantaine de tombes mégalithiques vieilles de plus de 3000 ans et on sait qu’une abbaye bénédictine y fut fondée en 964 (un siècle avant la conquête normande). De plus, la toponymie d’un îlot de l’archipel permet aujourd’hui à l’office de tourisme de miser sur la légende pour attirer les touristes.