La reproduction du disque figure dans Histoire et légendes du Mont Saint-Michel d’Édouard Corroyer (1877).

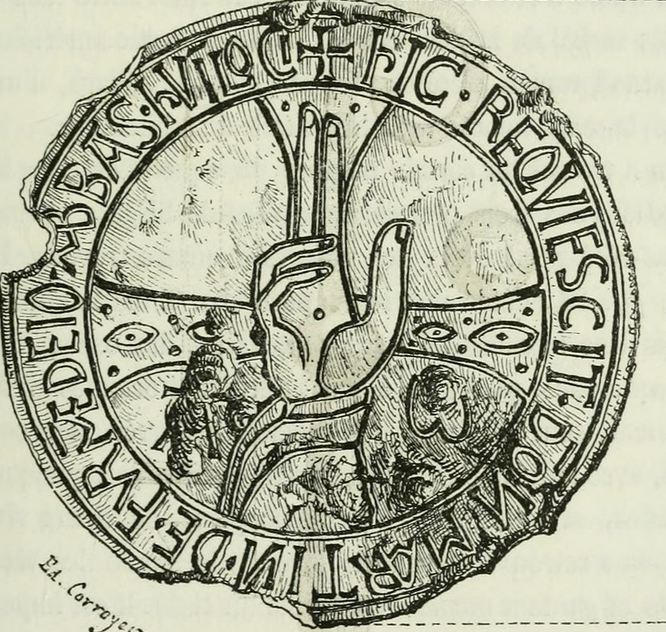

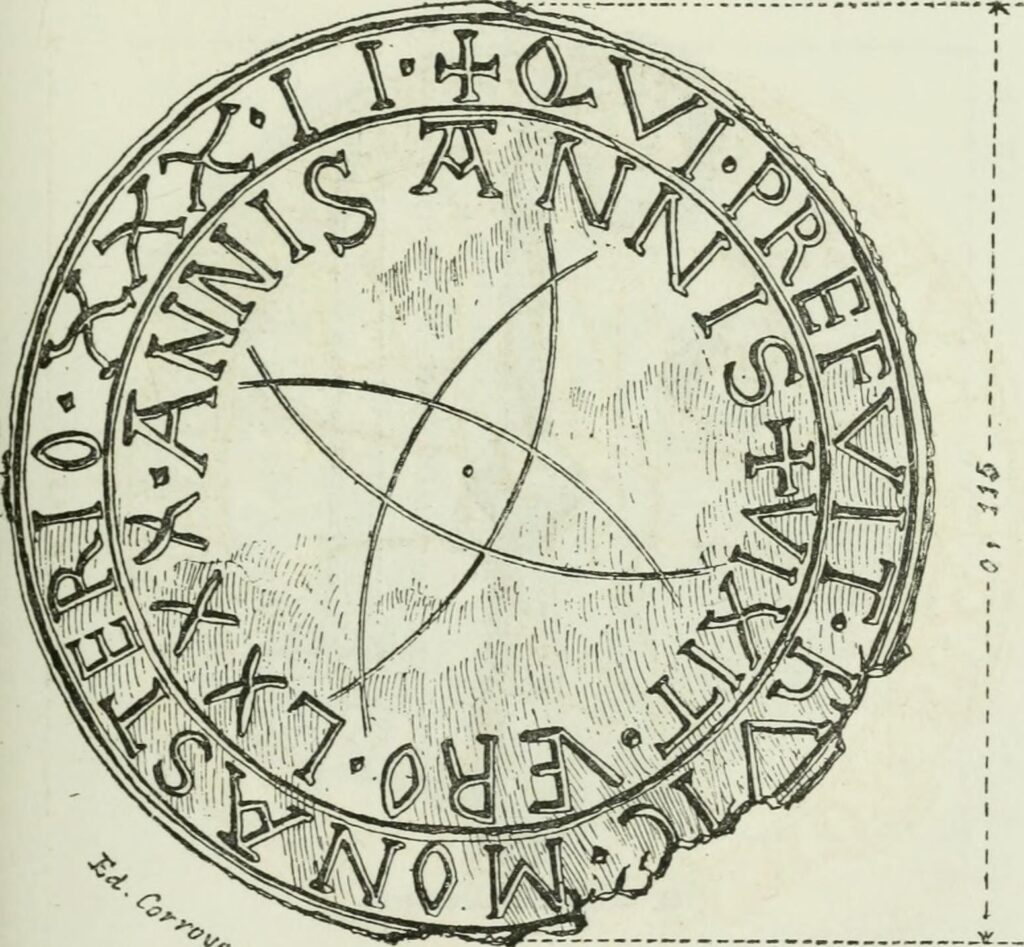

On doit ces deux dessins à Édouard Corroyer (élève de Viollet-le-Duc et architecte des Monuments historiques). Ils reproduisent la face et le revers de l’épitaphe de Robert de Torigni découverte dans sa tombe (un disque de plomb de 115 mm de diamètre retrouvé posé de champ entre la tête de l’abbé et la paroi interne du cercueil). Édouard Corroyer les a exécutés en 1876 à la suite de la première campagne de fouilles archéologiques effectuée sur le Mont en 1875.

« Pendant le cours des travaux entrepris en 1875 (…), les fouilles (…) ont fait découvrir le tombeau de Robert de Torigni (…). (Il) mourut en 1186, et observant (…) la règle de son ordre (…), il avait été (…) enterré (…) in porticu ecclesiae. C’est là en effet que sa sépulture a été découverte (…) sur l’emplacement du Porche et au pied des Tours qu’il avait élevées. Son tombeau, de deux mètres sept centimètres de longueur, creusé dans un calcaire grossier, était engagé de vingt-cinq centimètres dans le mur de la façade romane et placé sous les marches à droite de la porte principale de l’Église (…). Nous avons ouvert ce tombeau ; il contenait les restes d’un abbé revêtu de ses habits sacerdotaux, noircis et comme brûlés par le temps. La tête était au couchant ; les bras étaient croisés sur la poitrine, et sous le bras droit se trouvait une crosse en bois, sans aucun ornement, surmontée d’une volute en plomb. Au sommet du tombeau et posé de champ entre la tête et la paroi interne du cercueil, était placé un disque en plomb portant gravée sur la face : au milieu, une main bénissant sur une croix pattée à branches égales, entre lesquelles en haut, se voient l’alpha et l’oméga ; en exergue on lit : Hic. requiescit. Robertus. de. Torigneio. abbas. hujus. loci. (Ici repose Robert de Torigni abbé de ce lieu), et sur le revers : Qui. prefuit. huic. monasterio. XXX. II. annis. vixit. vero. LXXX. annis (Qui fut abbé de ce monastère trente-deux années et vécu quatre-vingt ans). »

L’interprétation du sens religieux de la face ne pose aucune difficulté. Celle du revers est par contre plus problématique. Et nous n’en avons encore jamais trouvé l’explication.

On voit quatre arcs de cercle entrecroisés autour d’un point central et dont les intersections semblent indiquer les quatre directions cardinales, à ce détail près qu’elles ne sont pas orientées verticalement et horizontalement (N.E.S.O.) comme c’est le cas d’une rose des vents sur une carte, mais basculées de 25° sur la droite.

Bref… La question est celle du sens de ce pivotement des cardinales : nous l’explorerons dans un autre article. Mais avant, étudions la possibilité d’une signification ésotérique de cette figure géométrique.

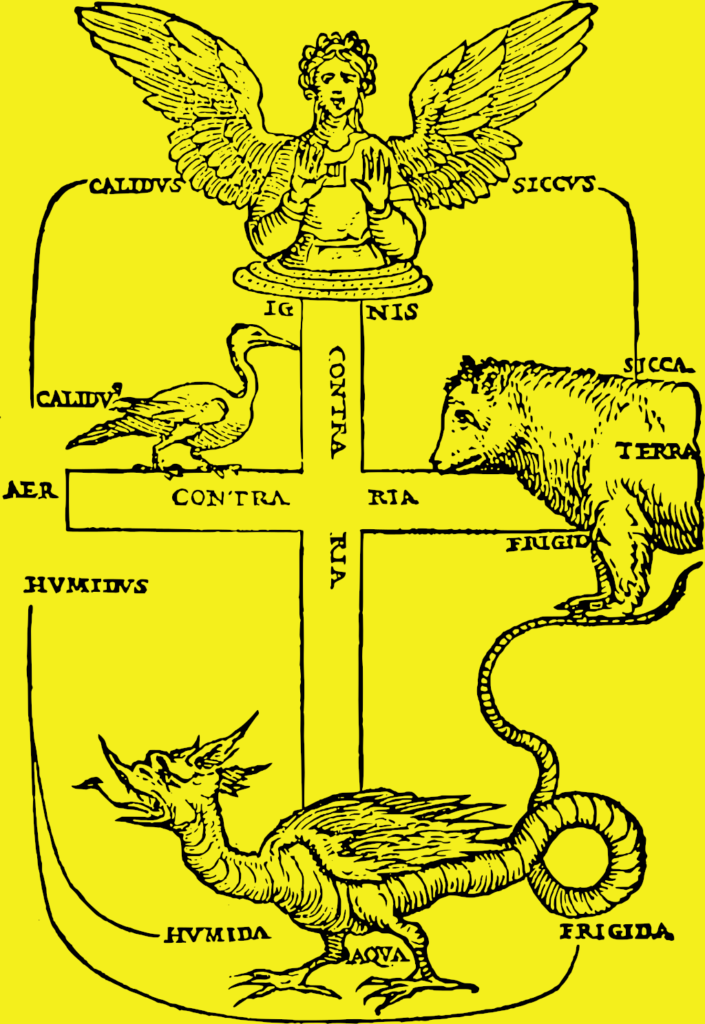

4 et 1… 4 directions (projections et /ou provenances) et 1 centre. L’alchimie n’est pas loin : les 4 éléments et la quintessence. La terre, l’eau, l’air, le feu pour l’ici-bas. ET la « quintessence » pour désigner l’autre monde, dont le combat de l’archange contre le démon est l’ultime épisode, celui qui doit permettre d’en ouvrir les portes après la défaite du démon. Un lieu qui transcende les horizontalités en une verticalité dernière : l’Ascension après l’Apocalypse. Cela peut sembler un peu savant, mais Robert de Torigni était un des plus fins érudits de son temps et il a passé une partie de sa vie dans les livres.

Cette proposition soulève toutefois une question simple : l’alchimie existait-elle au XIIe siècle ? Car si tel n’est pas le cas, notre hypothèse s’effondre…

Le texte fondateur de l’alchimie est la Table d’émeraude. Il a été traduit pour la première fois de l’arabe vers le latin au début du XIIe siècle. Ce texte, faussement attribué à Hermès Trismégiste (personnage mythique de l’Égypte hellénistique) se trouve, dans sa plus ancienne version connue, dans un traité en arabe composé au IXe siècle – le Livre du secret de la Création / Kitâb sirr al-Halîka – qui pourrait être la traduction d’un original grec perdu.

Les plus anciennes traductions de l’arabe vers le latin du Livre secret de la création sont datées de la première moitié du XIIe siècle (vers 1140). Le texte est ensuite cité dans le De essentiis dès 1143 par Herman de Carinthie (qui participa à la première traduction du Coran en latin), ami de Robert de Chester, le traducteur en 1144 du Liber de compositione alchimiæ considéré comme le premier traité d’alchimie en occident. Cette date est d’ailleurs retenue comme marquant la naissance de l’alchimie occidentale latine.

Dans l’introduction, on peut lire que « toutes choses sont composées de quatre principes élémentaires, le chaud, le froid, l’humide et le sec » (les quatre qualités d’Aristote). Quant à la théorie des quatre éléments, elle a été formulée par les penseurs présocratiques (Empédocle, Thalès, Anaximène et Héraclite au Ve siècle av. J.-C.) et transmise ensuite par Aristote, qui aurait été redécouvert par les chrétiens via des traductions en arabe au XIIe siècle au moment des croisades, selon l’idée la plus communément admise.

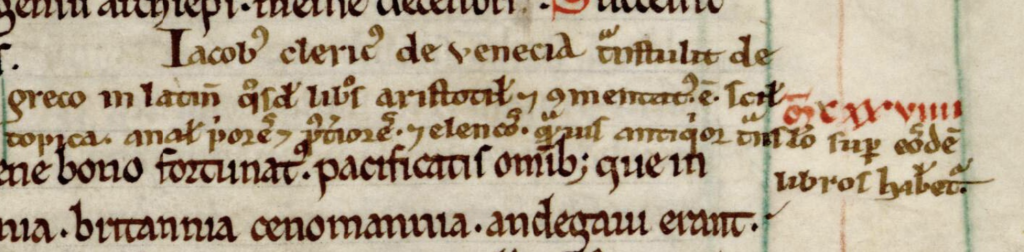

Ou bien (et ce point est peut-être capital…) selon la thèse proposée par Sylvain Gouguenheim dans son Aristote au Mont Saint-Michel, Les racines grecques de l’Europe chrétienne (Éditions du Seuil, 2008) redécouverte au Mont Saint-Michel justement, par une série de traductions faites directement du grec vers le latin par Jacques de Venise entre 1120 et 1145-1150, date de sa mort. Sylvain Gouguenheim précise également que « Robert de Torigny, le grand abbé du Mont-Saint-Michel (1154-1186), a laissé dans sa Chronique un témoignage qui concerne l’activité de traducteur de Jacques de Venise. La manuscrit, conservé à la bibliothèque municipale d’Avranches, contient une glose intercalée dans les lignes consacrées aux années 1128-1129, qui signale les traductions et les commentaires effectués par Jacques de Venise, « quelques années auparavant », ce qui les situerait vers 1125. La glose, qui est très vraisemblablement de la main même de Robert de Torigny, date des années 1154-1157. » (pp. 110-111)

Donc Robert de Torigni disposait, dans sa bibliothèque du Mont Saint-Michel, d’un important corpus de traductions des œuvres d’Aristote, dont la Physique. Qu’il ait eu connaissance de la théorie des quatre éléments par Aristote, ou par des écrits de saint Augustin (également très représenté au Mont), ou par une traduction du Livre du secret de la création, ou par toute autre voie, c’est une question que nous ne pouvons pas trancher. Mais les sources existaient et Robert n’était abbé à ne pas lire les ouvrages de sa précieuse bibliothèque.

Donc l’hypothèse selon laquelle Robert de Torigni aurait eu connaissance de cette nouvelle « science » nous semble recevable.

Mais Robert de Torigni n’a pas connu cette interprétation qu’on trouve dans la première version imprimée en 1546 de la Pretiosa margarita novella (La nouvelle perle précieuse) traité alchimique rédigé par Petrus Bonus en 1330.

Question subsidiaire : pourquoi une épitaphe en plomb ?