Michel triomphe, mais de qui, mais de quoi ?

Il y a au moins deux ambiguïtés, ou deux incertitudes : dragon ou ange déchu, mise à mort ou terrassement ? L’iconographie peut-elle nous permettre de trancher ? Voire de comprendre que la question est ailleurs ?

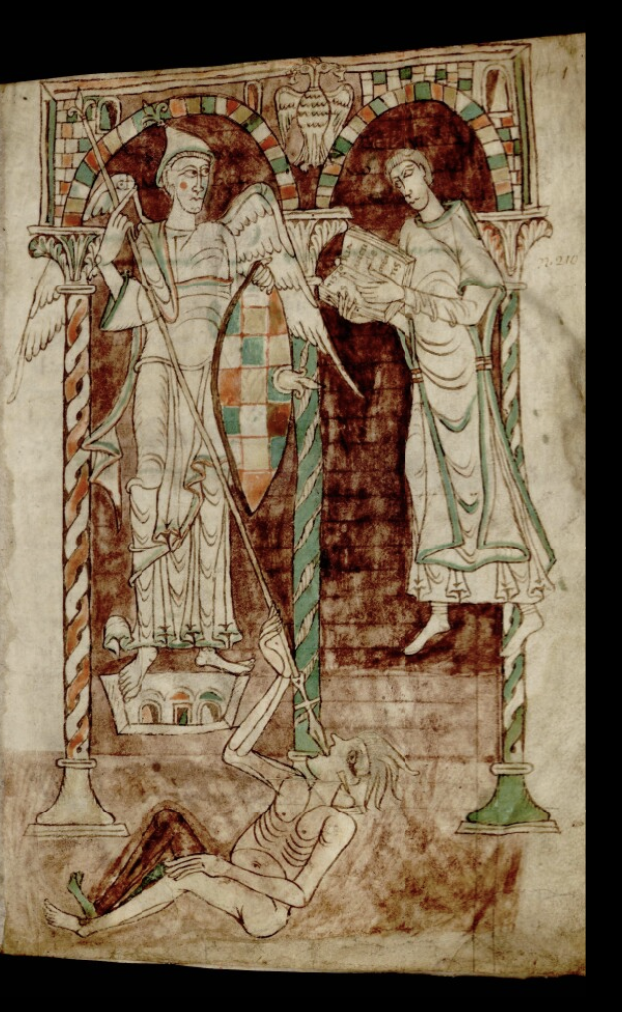

Une des plus anciennes représentations du combat de l’archange se trouve dans un manuscrit du Mont Saint-Michel (ms 50, feuillet 1 / recto, conservé au Scriptorial d’Avranches) : elle est étonnante.

Notice de la Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel :

« Dans cette enluminure pleine page vraisemblablement exécutée autour de l’an Mil, le Mal est représenté par un homme nu aux cheveux hirsutes (hérétique ? démon ?) et non par un dragon, ce qui est inhabituel dans les illustrations contemporaines. À droite, la scène de dédicace montre le moine Gelduin offrant le livre des Reconnaissances de saint Clément à l’archange saint Michel »

Cependant l’attitude du « démon » pose question. Il semble s’introduire lui-même la lance dans la gorge tandis que Michel, assez peu concerné par ce combat, tourne les yeux vers le moine Gelduin, comme si son livre importait plus que l’issue du combat, ou peut-être comme si ce livre en était la clé ? Faisons alors l’hypothèse que le contenu du manuscrit (Les Recognitiones de saint Clément) peut nous aider à comprendre l’enjeu de ce moment.

Les Recognitiones sont une forme de roman : le roman d’apprentissage. C’est l’histoire d’un jeune romain, Clément, qui entend parler de la « bonne nouvelle » qui se propage en terre juive. Il s’y rend et y rencontre Pierre dont il suit l’enseignement. Durant son périple, il retrouve des membres de sa propre famille qu’il croyait disparus. Un ajout dans la version grecque nous fait comprendre qu’il finira par succéder à Pierre comme évêque de Rome. Mais quel rapport avec Michel ?

Le rapport est établi par l’enluminure. Mais qu’en comprenons-nous ? D’après la littérature montoise ou la littérature michaélique, le lien est ténu. Les spécialistes de ce texte parlent du « roman pseudo-clémentin ». En fait la question de Clément est secondaire. Il n’est pas l’auteur de ce texte. Ce qui intéresse les chercheurs, c’est le contenu théologique du texte et surtout son élaboration. Il a été écrit au IIe siècle, en Syrie, donc dans les premiers temps du christianisme, avant la christianisation de l’Empire romain (IVe siècle). De nombreux éléments du récit prouvent que les rédacteurs étaient juifs et s’inspiraient d’une tradition orale araméenne, la langue de Jésus, et des premières communautés chrétiennes de Syrie. Clément, un romain, vient en Judée puiser à la source de la vraie croyance. L’idée générale du récit est de montrer un Pierre proche de Jacques et de dénigrer Paul qui apparaît – avant sa conversion – sous l’appellation de « l’homme ennemi ». C’est pourquoi la présence au Mont de ce manuscrit, et plus encore la validation de son contenu par l’archange, a de quoi surprendre (nous sommes dans une grande abbaye bénédictine).

Le roman raconte en creux l’histoire de la formation de l’Église de Jérusalem sous l’autorité de Jacques, frère de Jésus – Jacques qui est placé au dessus de Pierre parce que désigné par Jésus lui-même et qui lutte à la fois contre les juifs du Temple, qui rejettent le message de Jésus, et contre Paul qui veut s’affranchir du judaïsme. Jésus y est présenté comme le Vrai Prophète annoncé par Moïse. Un homme inspiré par le Christ éternel, qui ne vient pas pour réparer (racheter les péchés des hommes) mais pour préparer le moment du dévoilement (l’Apocalypse). C’est dans cette perspective du jugement qu’intervient le thème du libre-arbitre. Ainsi le moment de l’Apocalypse serait moins celui d’un combat global (celui des forces du bien contre les forces du mal), qu’un combat individuel, intime et personnel entre deux options radicales : choisir d’aller vers Dieu ou prétendre s’en affranchir ?

Alors on pourrait voir dans la figure du bas non pas l’évocation du Mal combattu par l’archange (une allégorie, donc) mais la possibilité pour chaque individu (c’est-à-dire nous : cette créature en fâcheuse posture au bas de la scène) de faire, lorsqu’il en est encore temps (donc avant sa mort – à l’image de Clément) le choix de Dieu : se saisir de l’opportunité offerte par la lance de Michel – qu’on peut interpréter ici comme l’outil de la purgation des péchés. En d’autres termes : faire le choix de Dieu, accepter en soi ce soin de l’âme – une « psychothérapie » michaélique en quelque sorte – à forte teneur initiatique (1) probablement, mais ceci est une autre histoire…

(1) Joseph Turmel, prêtre breton, théologien, interdit de publication par la Congrégation de l’Index en 1902 et excommunié en 1930, a publié en 1933 sous le pseudonyme d’Auguste Siouville une traduction française des Homélies (version grecque des Recognitiones latines) avec une introduction où il propose l’hypothèse d’une influence déterminante de ce texte sur la définition de la doctrine islamique : monothéisme intégral, rôle majeur du Vrai Prophète et transcendance absolue de Dieu. A quoi s’ajoute, au delà de la vision de Jésus comme avant-dernier prophète, la conception du djihad comme combat intérieur. En arabe, ce terme signifie « abnégation », « effort », « lutte ». Ainsi, le djihad peut être défini, dans l’une de ses dimensions, comme un « effort dans le chemin de Dieu ». Selon Averroès, le djihad « par le cœur » invite chaque fidèle à « combattre (en son âme) afin de s’améliorer ou d’améliorer la société » .